山东农业大学植物保护学院林学保研夏令营

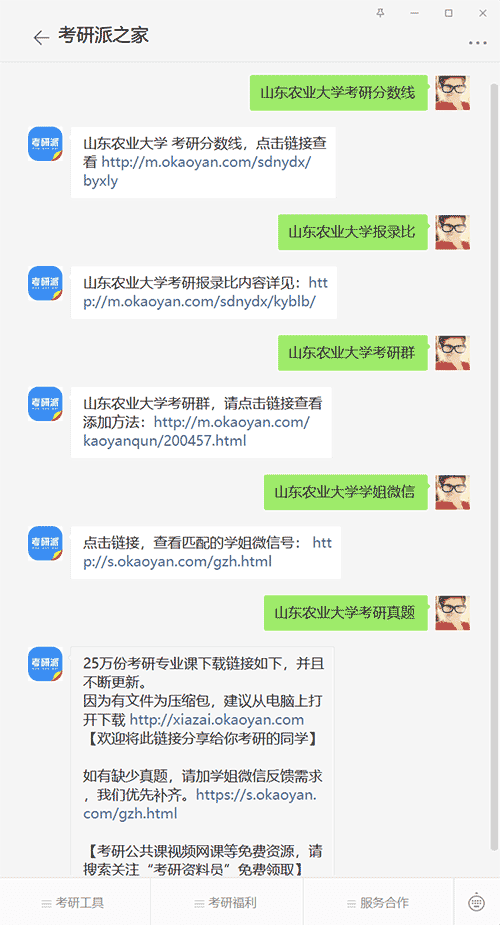

微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【山东农业大学考研分数线、山东农业大学报录比、山东农业大学考研群、山东农业大学学姐、山东农业大学考研真题、山东农业大学专业目录、山东农业大学排名、山东农业大学保研、山东农业大学公众号、山东农业大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应山东农业大学考研信息或资源。

山东农业大学植物保护学院林学保研夏令营信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,山东农业大学植物保护学院林学保研夏令营信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,考研派的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。

研究生为你答疑,送资源

山东农业大学植物保护学院林学保研夏令营信息,是保研的一个重要渠道,必须获取相应的保研信息,比如保研夏令营的时间、申请条件、申请材料等等信息,这些内容是申请保研夏令营的必要准备。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-6月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,山东农业大学植物保护学院林学保研夏令营信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。

山东农业大学植物保护学院林学保研夏令营信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,山东农业大学植物保护学院林学保研夏令营招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,山东农业大学植物保护学院林学保研夏令营信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。山东农业大学植物保护学院林学保研夏令营信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,山东农业大学植物保护学院林学保研夏令营信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸

山东农业大学林学院导师张永涛

张永涛,男,副教授,博士。水土保持与荒漠化防治学科硕士生导师。

1994年于山东农业大学林学院林学专业获学士学位,1997年于北京林业大学水土保持学院获硕士学位,2005年于山东农业大学果树专业获博士学位。曾于2003~2004年度于同济大学留德预备部学习一年德语,2004~2005年度被录取为国家公派访问学者,2005~2006年度于德国哥廷根大学森林科学与环境学院进行合作研究。

主要从事森林水文、水土保持监测等方面的教学与科研工作。先后参加国家科技攻关、农业部科技攻关、山东省政府可持续发展项目、世行贷款项目、山东省优秀中青年科学家奖励基金等重大课题研究;现主持或参加山东省生态造林世行贷款项目子课题1项、农业部农业产业体系项目1项、山东省优秀中青年科学家奖励基金及其它项目5项,获山东省软科学优秀成果一等奖1项、三等奖1项,其他厅局级奖励3项。参编教材和专著5部,在学术刊物发表论文31篇。

教学工作

一、本科生教学

先后承担的本科课程有:水土保持林学、水土保持监测与评价、水土保持规划学、水土保持专业英语、水土保持经济林学、水土保持专题、生态林业工程学、水土保持概论、风沙区防护林体系工程、农田防护林学、流域水文学、水土保持经济学、水土保持工程学等。年均工作量280学时,教学评价95.4分。指导本科生生产及公益劳动、专业课综合实习;指导毕业生毕业(生产)实习及毕业论文(设计)百余名。

1999、2000、2001年连续三年被评为山东农业大学优秀班主任;

2003年获山东农业大学首届多媒体讲课比赛二等奖、山东农业大学第二届教学质量二等奖;

2009年获山东农业大学第一届青年教师讲课技能比赛三等奖。

二、研究生教学

开设硕士生课程水土保持专业英语、水土保持经济、水土保持研究法、生态工程效益监测与评价。指导硕士研究生8届8人。

科研方面

一、研究领域与特长

生态林业工程、森林水文、水土保持监测等、近自然林业等。

二、主持和承担的有关科研项目

1996~1997年参加九五国家科技攻关项目“干旱半干旱地区防护林营造技术研究”

1998~2003年参加农大科学基金项目“山东省库区最佳水资源净化森林结构的研究”

1998~2003年参加省科委课题“旱作栽培技术与水分利用效率的研究”

1998~2004年参加省科委课题“小流域综合治理技术的研究”

1998~2005年参加省人民政府可持续发展项目“山区生态资源保护及综合开发利用技术的研究与示

2001~2003年主持泰安市科委课题“植物措施对黄前水库水源与水质保护功能的研究”

2000~2003年参加胶南市横向课题“灵山湾国家森林公园资源(资产)开发评估技术研究”

2002~2006年参加省科技厅课题“泰山汶河沿岸森林配置模式的研究”

2002~2005年主持山东省林业厅课题“森林生态效益计量与评价研究”

2005~2008年主持横向课题“生态旅游评价指标体系的建立与效益评价研究”

2005~2008年主持泰安市科技局课题“泰山森林效益评价研究”

2005~2008年主持校级博士科学基金“森林水源涵养价值核算及优良林分综合评价筛选”

2007~2009年主持青年创新基金“近自然森林经营理论在泰山人工林经营中的应用”

2008~2011年参加农业部国家苹果产业技术体系建设子课题“果园非饱和灌溉理论与实践研究”

2010~2015年主持世行贷款山东省生态造林项目子课题“干旱瘠薄山地树种选择研究”

2011~2013年参加海河水利委员会项目“鲁北平原风沙区水土保持生态建设与发展研究”

2011~2014年主持山东省优秀中青年科学家奖励基金:沂蒙山区典型土壤坡面侵蚀过程与机理

三、取得的有关科研成果和奖励

课题“植物措施对黄前水库水源与水质保护功能的研究”获2004年度泰安市科技进步三等奖,山东省水利厅科技进步二等奖

课题“灵山湾国家森林公园资源(资产)开发评估技术研究”获得2004年度山东省软科学优秀研究成果三等奖

课题“泰安市森林生态功能与效益价值评估研究”获得2009年度山东软科学优秀成果一等奖

教研项目“产学研相结合的水土保持与荒漠化防治人才培养理论与实践的研究”于2004年获得山东农业大学教学成果三等奖

四、发表的专著和论文

2003年参编国家十五规划全国统编教材《水土保持学概论》

2010年参编全国统编教材《林业生态工程学》

石质山地不同树种幼林涵养水源功能的研究,山东农业大学学报,1998,29(3)

对高等农林院校素质教育的思考,中国现代教育论坛,2000年3期

石灰岩丘陵土壤旱作保水技术的研究,水土保持学报,2000,14(3)

不同保水措施的保水效果研究,水土保持通报,2000,20(5)

不同集水面积和施肥量对油松生长的影响,林业科技通讯,2000(10)

节水灌溉技术在安口流域的应用,农业现代化研究,2000(21)

坡改梯的水土保持效益研究,水土保持研究,2001,8(3)

地膜覆盖的水分生理生态效应,水土保持研究,2001,8(3)

山地果园施用保水剂效果研究,水土保持研究,2001,8(3)

封山育林提高森林蓄水保土效益的研究,水土保持研究,2001,8(3)

沿黄两岸综合防护林体系的配置及效益分析,水土保持研究,2001,8(3)

干旱瘠薄山区绿化技术的研究,水土保持学报,2001,15(4)

石质山地不同条件的土壤入渗特性研究,水土保持学报,2002,16(4)

栾树、黄连木水分生理生态特性的研究,水土保持学报,2002,16(4)

黄土高原降水资源环境容量下侧柏合理密度的研究,水土保持学报,2003,17(2)

不同林分枯落物的持水性能及对表层土壤理化性状的影响,水土保持学报,2003,17(2)

集水措施下油松植树带微域环境的水量平衡分析,水土保持学报,2003,17(3)

基于GIS的安口小流域水土保持效益的研究,农业现代化研究,2003,24(2)

水土保持与荒漠化防治人才培养理论与实践,教育科研论坛,2004年第3期

产学研相结合的人才培养模式探索,教育科研论坛,2004年第3期

灵山湾国家森林公园开发建设对胶南市城市化建设的作用研究,山东林业科技,2005年第2期

近自然林业技术与其在生态修复中的应用探讨,2009年全国水土保持生态修复会议论文集

近自然林业在我国的应用,中国水土保持科学,2010,8(1)

泰山典型林分水源涵养功能,林业实用技术,2010年第4期

泰山典型林分的林冠截留特征,中国水土保持科学,2010,8(6)

苹果园春季典型月份和花期水量平衡分析,山东林业科技,2010,40(6)

25年生富士苹果园冠层光能分布格局及其季节变化规律,中国农学通报,2011,27(16)

秸秆覆盖对苹果树盘水分再分配的影响,山东农业大学学报,2011,42(3)

泰山罗汉崖林场林下植被物种组成及生物多样性,中国水土保持科学,2011,9(6)

桑树叶片光合生理性状对土壤水分含量和光照强度的响应,蚕业科学,2012,38(3)

不同土壤水分下栾树光合作用的光响应,中国水土保持科学,2012,10(3)

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院林学专业学科介绍

一、学科概况

山东农业大学林学学科创建于1906年设立的山东高等农林学堂,迄今已有百年办学历史,形成了深厚的学术积淀,在林业科研和人才培养领域取得了丰硕成果。林学专业涵盖博士后、博士、硕士、本科层次齐全的人才培养体系,现有林学一级学科博士后流动站、生态学一级学科博士点、森林培育博士点、林学一级学科硕士点、生态学一级硕士点、森林培育硕士点、林木遗传育种硕士点、森林经理硕士点和国家林业局山东泰山森林定位研究站、森林培育山东省重点学科。

本专业拥有一批高素质的师资队伍。现有教授6人,副教授9人,讲师3人。其中有14人获得博士学位、2人获硕士学位。另外聘任美国纽约州立大学、中国科学院西北寒旱研究所、中国林业科学研究院、北京林业大学、山东省林业科学研究院等单位知名专家教授为兼职教授6人,遴选校外兼职研究生导师4人。

森林培育学和林木遗传育种学是本专业的优势学科。经过老一代林学家梁玉堂教授、龙庄如教授、许慕农教授、庞金萱教授等人的建设和完善,特别是近10年来在学科建设中取得的成绩,形成了鲜明的地域特色和办学优势,在国内同类院校中具有良好声誉,先后获得国家科技进步二等奖1项、国家发明二等奖1项,省部级科技进步一等奖3项、二等奖5项、三等奖8项,获得植物新品种权和新品种认定20余个。近年来,本专业在学科建设、科学研究、人才培养方面,均取得了显著成绩。

林学专业本科生教育注重理论与实践的结合,在加强基础理论学习、拓宽基础平台的基础上,着力加强实践教学环节。1988年进行了实验室管理改革,将原来以教研室为单元的实验室调整到以系为单位的实验室,大大提高了实验室的利用率。1998年和1999年,结合学校本科生培养方案的修订,根据林学专业的特点,创立了2+2人才培养模式,即基础教育和专业教育的结合与课程教学实习和综合专业教学实习相结合。2000年,进一步加强了对本科生教育的力度,从3年级开始实行指导教师制,做到每一个学生升入3年级以后都有专门的指导教师进行指导,制定科研方向,指导完成专业调查和科研工作,林学专业成为我校第一批实行本科生导师制的试点专业,本科生毕业一次性考研率50%以上,本科生一次性就业率95%以上。

二、师资队伍规划

| 姓 名 | 学位 | 技术职务 | 研究方向 |

|---|---|---|---|

| 邢世岩 | 博士 | 教授,博导 | 林木遗传育种学、森林培育学 |

| 王华田 | 博士 | 教授,博导 | 森林培育学、经济林栽培学 |

| 曹帮华 | 博士 | 教授,博导 | 森林培育学、林木遗传育种学 |

| 鲁法典 | 博士 | 教授,博导 | 森林经理、林业经济管理 |

| 李传荣 | 博士 | 教授,博导 | 生态学 |

| 白世红 | 硕士 | 教授 | 生物统计 |

| 杨克强 | 博士、硕导 | 副教授 | 林木遗传育种学、林木生物技术 |

| 马风云 | 博士、硕导 | 副教授 | 生态学 |

| 李际红 | 博士、硕导 | 副教授 | 林木遗传育种学、林木生物技术 |

| 路则光 | 博士 | 副教授、硕导 | 家居设计与制造、装饰木制品、建筑用农作物秸秆纤维保温材料 |

| 孙居文 | 本科 | 副教授 | 树木学 |

| 李建华 | 博士 | 副教授、硕导 | 森林经理学、测树学 |

| 时鑫 | 本科 | 副教授 | 森林培育学 |

| 王延平 | 博士 | 副教授、硕导 | 植物学、生态学 |

| 李永峰 | 博士、硕导 | 副教授 | 木材保护与改性、新型木质纳米复合材料 |

| 桑亚林 | 博士 | 讲师 | 林木分子生物学 |

| 席恩华 | 博士 | 讲师 | 木材解剖学 |

| 董晓英 | 硕士 | 讲师 | 家具与室内设计、木材保护与改性 |

三、已形成的研究方向

1. 人工林培育与植被重建

本方向长期以来注重分析造林地立地因子与林木生长发育生物学、生态生理学特性的关系,开展了造林树种选择、人工林群体结构和混交林种间关系的研究和困难造林地植被重建与生态恢复理论与技术的研究,揭示了植被自然恢复规律和人工重建机理。本方向是林学学科传统的研究领域,一直具有重要的地位和强大的生命力。在老一代林学家梁玉堂、龙庄如教授的带领下,经过近20年的科研积累和一批具有高学历年轻教授的科研探索与实践,在人工林定向培育理论与技术、困难造林地植被重建两个研究领域取得了重大研究进展,处于国内研究的领先水平,形成了北方农区林业鲜明的特色和优势。“十五”以来先后承担了国家重点攻关、国家自然科学基金、国家“863”计划、博士后基金、山东省重点科技攻关、山东省自然科学基金、及其他项目等70余个科学研究项目,在研经费1000余万元。“刺槐建筑与矿柱材林优化栽培模式研究”获得国家科技进步二等奖,另外获得省部级科技进步二等奖1项、二等奖5项、三等奖5项。2. 林木遗传育种与良种壮苗繁育技术

本方向经过近30年来的科学研究积累,形成了以林木遗传育种与种质创新、苗木繁育理论与技术、林木良种开发与推广三大模块为主体的产学研体系。运用树种改良的基本理论和方法,收集了国内外杨树、银杏、刺槐等树种种质资源350余份,建立了固定的种质资源基因库;运用分子生物学理论和生物技术手段,结合常规育种技术,创造和选育了一批新种质,经过区域化试验,筛选出一批综合性状优良的品种;研究了主要树种种子后熟生理和苗木活力,建立了主要木本植物微体快速繁殖、全光自动喷雾扦插育苗技术体系,实现了林木优良品种的快速繁殖;采用多种途径加强科技成果的转化和推广应用,良种推广和技术辐射面积多达20余个省区,取得了巨大的社会效益、生态效益和经济效益。“十五”以来先后承担国家科技部、国家林业局、山东省科技厅等部门攻关项目和重点项目20余项,累计经费760余万元。获得国家发明二等奖1项、省部级进步二等奖1项、二等奖3项、三等奖4项。3. 经济林栽培理论与技术

以华北地区主要经济树种为研究对象,以经济林丰产、优质、高效栽培为研究目标,深入研究了主要经济树种的生物学、生理学和生态学特性,揭示了集约栽培条件下经济林个体和群体的生长发育规律、产量增长进程和质量形成机制,掌握了实现高产、优质、高效栽培的林地环境调控、土壤培肥、节水灌溉和树体管理技术,形成了一整套具有鲜明特色的华北农区林业发展和经济林开发技术模式。“十五”以来先后承担国家科技部、国家林业局、山东省科技厅等部门攻关项目和重点项目20余项,累计经费500余万元。获得省部级科技进步奖3项。4. 人工林经营理论与技术

50年代以来,我国营造了大量的人工林,为生态环境建设和经济建设做出了贡献。随着这些人工林的生长演替,健康科学的经营问题日趋重要。本方向以区域内人工生态公益林和用材林为对象,探索健康可持续经营理论与技术。通过对现有人工林健康状况评价,研究适宜的林分结构、科学的抚育经营措施、可行的更新方式;同时考虑各种经营风险因素,研究风险状态下适应性经营决策技术,指导人工林经营生产实践。拥有林学博士后流动站,森林培育博士点,林学一级硕士授予点,森林培育和森林经理硕士学位授予点。“十五”以来先后承担国家科技部、国家自然科学基金、国家林业局、山东省科技厅等部门攻关项目和重点项目18项,累计经费430余万元。获得省部级科技进步奖5项。5. 生态学方向

森林生态系统是陆地生态系统的主体,对调节和控制全球生态平衡发挥重要作用。强化森林生态学方向的建设与发展是林学专业今后建设的重点。本方向重点致力于生物多样性(生态系统多样性与物种多样性的关系)、生态脆弱区域的演替规律与生态重建理论和技术等方面的研究,拥有生态学一级博士和硕士学位授予点。“十五”以来先后承担国家科技部、国家自然科学基金、国家林业局、山东省科技厅等部门攻关项目和重点项目20项,累计经费500余万元。获得省部级科技进步奖7项。6. 木材科学与工程方向

木材科学与工程专业属工学学科,其服务的木材工业在我国国民经济建设中具有重要的地位和作用。本学科教师均具有研究生学历,主要骨干教师全部具有博士学位,其中具有海外留学经历的高层次人才1人,是一支高素质的师资队伍。已在国内外高水平学术期刊上发表论文80余篇,其中SCI、EI收录论文36篇,授权和公开国家专利20余项,主编和参编专著2部(章),主持和参加国家、省部级纵向课题10项,与企业合作的横向课题3项。基于山东省庞大的木材工业产能和迫切的科技需求,山东省林业厅成立了山东省木材科学研究所,挂靠在本学科,暂设木材解剖研究室、木材保护与改性研究室、家具设计与工程研究室、人才培养培训和技术服务部。山东农业大学林学院导师刘庆信

刘庆信,男,1963年生,山东省万人计划第一层次,泰山学者海外特聘专家,教授,博(硕)士生导师。

1984年山东农业大学林学院本科毕业。1988年中国农科院研究生院毕业,获硕士学位。曾任山东农业大学家蚕遗传和育种研究室主任,先后主持和完成学校青年科学基金,山东省教委和山东省自然科学基金等多项课题,获得多次科技奖励,1994年被破格提升为副教授。1995年10月留学日本,1998年9月获得日本综合研究大学院大学理学博士,之后获得了日本学术振兴会的博士后基金,从1998年10月到2000年9月,作为日本学术振兴会外国人研究员,在日本国立遗传学研究所,进行转录调控机制研究,研究论文先后发表到〈Gene〉和〈Developmental Biology〉等杂志上。从2000年10月到2004年3月,被聘为日本文部科学省COE外国人访问教授,在日本国立遗传学研究所广赖进研究室进行神经发育的研究,研究论文被发表在英国的有名杂志〈Development〉上。从2004年4月,被聘为日本国立遗传学研究所特任研究员,在五條堀孝研究室进行神经的发育和进化研究,研究论文先后发表英国的有名杂志〈Molecular Biology and Evolution〉和美国的有名杂志〈Genes & Development〉。本人精通遗传学、育种学、分子生物学、发育生物学、进化学等多门科学,在神经发育调控学研究上,达到了世界先进水平,2009年作为泰山学者海外特聘专家,在山东农业大学,建成发育遗传学研究室。本研究室是由山东省人民政府和山东农业大学共同投资200多万元人民币建成,具有世界一流的研究设备,主要研究方向为基因的发育调控机理和神经轴突导向因子的进化机制研究。本研究室招收和动物遗传育种与繁殖专业博士,特种经济动物饲养专业和发育生物学专业硕士以及生物学博士后研究人员。

Email:

主要研究方向

基因转录调控机制研究:以模式生物果蝇、家蚕等为研究材料,克隆与生物发育等密切相关的功能基因,探讨这些基因的表达模式及其调控机制。

神经发育调控基因研究:利用果蝇、水螅、家蚕等为研究材料,研究神经网络的形成、神经生长导向机制,通过对神经生长导向因子的研究对于纠正神经系统的发育畸形、促进损伤后神经元轴突的分枝和轴突网络的再形成提供理论依据。

生物进化机理研究:主要研究转录调控因子和神经生长调控因子的进化机制。

近期发表主要论著

1.Qing-Xin Liu, Masaki Hiramoto, Hitoshi Ueda, Takashi Gojobori, Yasushi Hiromi and Susumu Hirose. 2009. Midline governs axon pathfinding by coordinating expression of two major guidance systems. Genes & Development. Vol. 23: 1165-1170.(2009年SCI影响因子12.075)

2.Qing-Xin Liu, Naomi Nakashima-Kamimura, Kazuho Ikeo, Susumu Hirose and Takashi Gojobori. 2007. Compensatory change of interacting amino acids in the coevolution of transcriptional coactivator MBF1 and TATA-box-binding protein. Molecular Biology and Evolution. Vol. 24: 1458-1463.(2009年SCI影响因子9.872)

3.Qing-Xin Liu, Marek Jindra, Hitoshi Ueda, Yasushi Hiromi and Susumu Hirose. 2003. Drosophila MBF1 is a coactivator for Trachea defective and contributes the formation of tracheal and nervous systems. Development. Vol. 130: 719-728.(2009年SCI影响因子7.194)

4.Liu QX, Ueda H, Hirose S, 2000. MBF2 is a tissue-and stage-specific coactivator that is regulated at the step of nuclear transport in the silkworm Bombyx mori. Development Biology, 225(2): 437–446.(2009年SCI影响因子4.379)

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院林学学术学位硕士研究生培养方案

(学科代码: 0907 )

一、培养目标

硕士研究生培养在加强基础理论和专业知识学习的同时,重视培养硕士研究生的创新精神、综合素质和工作能力。

1、具有良好的政治素质。系统掌握马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论体系;具有强烈的爱国主义精神和高度的社会责任感,遵纪守法,品德优良;具有求实创新、严谨的科学作风、献身科学的精神。

2、具有本学科较坚实的基础理论和系统的专业知识与技能,了解本学科的发展方向及研究动态,具有从事本学科教学、科研和解决实际问题的能力,适应教学、科研、生产和管理等多种工作岗位的需求。

3、具有良好的外语读、写能力和一定的听、说能力。

4、身心健康。

二、学科方向

分为森林培育、林木遗传育种、森林经理、园林植物与观赏园艺、水土保持与荒漠化防治、森林保护六个学科方向。

三、培养方式

1、硕士研究生的培养实行导师负责制。导师组负责学位点建设规划及硕士研究生培养方案的制定与修订,组织研究生入学考试命题、阅卷及复试,组织研究生论文开题报告的论证、专题讨论、中期考核、论文答辩,研究决定与研究生培养有关的其它重要事项。导师负责指导制定培养计划、课程学习、文献阅读、教学生产或社会实践、论文选题、科学研究和撰写学位论文等。研究生与导师指导关系的确定采取研究生和导师双向选择的办法。导师调离学校或外出时间超过一年,或因其它原因不能继续指导时,学院负责变更研究生的指导关系,并报学校备案。

2、研究生教育管理实行校院两级管理、以院为主的管理体制。各学院党委分管书记负责研究生政治思想和教育工作,分管院长负责研究生培养与管理工作。研究生辅导员(秘书)具体做好研究生政治思想教育、培养和日常管理等工作。导师是研究生培养和管理的第一责任人。导师对研究生德、智、体等方面全面负责,从思想、作风、治学等方面以身作则,做到既教书又育人。导师要积极指导、帮助研究生就业或创业。充分发挥研究生党团组织和研究生会的作用,建立健全研究生思想工作和管理制度,不断提高研究生自我管理和自我教育的能力。

四、学制及学习年限

硕士研究生学制为3~5年。5年不毕业者作结业处理。

优秀硕士生提前完成课程学习和学位论文,本人申请经批准可提前半年答辩和提前毕业。

五、课程学习与必修环节

1、课程学分

①课程总学分共30学分。

②学位课程不低于13学分。

2、必修环节、校外实践研究

专题讨论与实践教育1学分

3、跨学科或同等分学历研究生,须在导师指导下补修2~3门本学科本科主干课程,计成绩,不计学分。补修课程不及格者,不进行中期考核。

4、课程设置(附表)

六、毕业与学位要求

1、答辩资格审核:研究生完成培养方案规定的课程学习任务、实践环节,修满规定学分,完成学位论文,经导师同意后方可申请预答辩。

2、论文评阅:毕业论文需经2名校外本专业在职的高级职称专家对论文的学术水平进行盲评评阅,同意进行论文答辩者,方可进行答辩。

3、论文答辩:答辩工作由学位点统一组织;答辩委员会由5名具有高级职称的在职专家组成,外单位专家至少1人。

4、学位授予:硕士研究生在校期间须以第一作者在核心期刊公开发表至少1篇体现学位论文主要内容的研究论文(署名单位为山东农业大学),方可申请硕士学位。未达到申请硕士学位所必需发表论文要求的硕士研究生,经个人申请,导师和导师组推荐,院学位评定分委员会同意,可申请参加由学校统一组织论文盲评和预答辩,通过者参加论文答辩。

以上环节全部合格和通过,经过学院和学校教授委员会或学位委员会审查同意,授予农学硕士学位。

学院院长 学位评定分委员会主席(签字):

学院(公章) 日期:

附表

| 林 学院 林学 一级学科 硕士 生课程设置 | |||||||

|

课程 类别 |

课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课学院 | |

| 学位课程 | GS012001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 1 | 马克思主义学院 | |

| GS011002 | 硕士公共英语 | 4 | 72 | 2 | 外语学院 | ||

| GS001001 | 高级植物生理 | 3 | 54 | 1 | 生命科学学院 | ||

| S009170 | 林业研究进展 | 2 | 36 | 1 | 林学院 | ||

| S009171 | 高级生态学 | 2 | 36 | 2 | 林学院 | ||

| 选修课程 | S009172 | 高级森林经理学 | 2 | 36 | 2 | 林学院 | |

| S009121 | 木材科学研究进展 | 2 | 36 | 1 | 林学院 | ||

| S015055 | 生物数学 | 2 | 36 | 2 | 信息学院 | ||

| GS001002 | 分子生物学 | 3 | 54 | 2 | 生命科学学院 | ||

| S009173 | 高级森林培育学 | 3 | 54 | 3 | 林学院 | ||

| S009062 | 林木栽培生理 | 1 | 18 | 2 | 林学院 | ||

| GS001008F | 植物生理学实验技术 | 2 | 36 | 1 | 生命科学学院 | ||

| S001049F | 高级生化实验技术 | 3 | 54 | 2 | 生命科学学院 | ||

| GS015001F | 高级生物统计 | 2 | 36 | 1 | 信息学院 | ||

| S009174 | 水土保持与荒漠化防治原理 | 3 | 54 | 1 | 林学院 | ||

| S009175 | 水土保持规划设计与方案编制 | 3 | 54 | 3 | 林学院 | ||

| S009176 | 水土保持监测与信息技术 | 3 | 54 | 3 | 林学院 | ||

| GS001002F | 分子生物学 | 3 | 54 | 2 | 生命科学学院 | ||

| S009177 | 高级林木遗传育种学 | 2 | 36 | 1 | 林学院 | ||

| G001001F | 植物生化实验技术 | 3 | 60 | 2 | 生命科学学院 | ||

| S009178 | 园林植物种质资源 | 3 | 54 | 3 | 林学院 | ||

| S009164 | 花卉分子生物学 | 2 | 36 | 1 | 林学院 | ||

| S009179 | 植物分类研究法 | 2 | 36 | 1 | 林学院 | ||

| S007124 | 森林昆虫研究进展 | 2 | 36 | 2 | 植保学院 | ||

| S007125 | 森林病理研究进展 | 2 | 36 | 2 | 植保学院 | ||

| S007126 | 有害生物综合治理 | 2 | 36 | 2 | 植保学院 | ||

| GS001003F | 高级生物化学 | 3 | 54 | 1 | 生科学院 | ||

| S009059 | 科技论文写作 | 1 | 18 | 3 | 林学院 | ||

| GS017001 | 科技论文写作 | 2 | 36 | 2 | 文法学院 | ||

| 必修环节 | BXHJ009901 | 专题讨论与实践教育 | 1 | 3 | 林学院 | ||

| 补修课程 | BX009018 | 测树学 |

不计学分 |

40 | 1 | 林学院 | |

| BX009020 | 森林经理学 | 40 | 1 | 林学院 | |||

| BX009009 | 森林培育学 | 40 | 1 | 林学院 | |||

| BX009010 | 森林生态学 | 40 | 1 | 林学院 | |||

| BX009011 | 树木学 | 40 | 1 | 林学院 | |||

| BX009015 | 水土保持规划学 | 40 | 1 | 林学院 | |||

| BX009033 | 水土保持林学 | 不计学分 | 40 | 1 | 林学院 | ||

| BX009024 | 水土保持工程学 | 40 | 1 | 林学院 | |||

| BX009017 | 荒漠化防治工程学 | 40 | 1 | 林学院 | |||

| BX009007 | 林木遗传学 | 不计学分 | 40 | 1 | 林学院 | ||

| BX009008 | 林木育种学 | 40 | 1 | 林学院 | |||

| BX009012 | 花卉学 | 40 | 1 | 林学院 | |||

| BX007012 | 植物病理学通论 | 100 | 0 | 植保学院 | |||

| BX007013 | 昆虫学通论 | 100 | 0 | 植保学院 | |||

山东农业大学林学院导师杨克强

杨克强,男,汉族,1965年11月生于甘肃张家川县。农学博士,山东农业大学副教授,硕士研究生导师,山东农业大学林木遗传育种硕士点导师组组长。

工作与学习经历 1982年9月-1985年7月考入甘肃省清水农业学校,果树蔬菜专业学习; 1985年8月-1985年9月在甘肃农业科学院果树所工作; 1985年9月-1989年6月在甘肃农业大学园艺系学习,获学士学位; 1989年7月-1990年12月在甘肃省张家川县工作。 1991年1月-2003年8月在甘肃天水农校任教,1997年起任教务科副科长。1995年9月-1998年7月在西北农业大学园艺系在职申请硕士学位,完成了“早实核桃引种及其RAPD分析”硕士论文,获农学硕士学位。 2000年9月-2003年7月在西北农林科技大学园艺学院攻读博士学位,完成了“葡萄无核基因的定位与作图”博士论文,本论文为王跃进教授主持的国家自然科学基金资助项目(39970524)和国家863计划资助项目(2001AA241172)的主要内容。2003年7月获农学博士学位。 2001年5月聘为高级讲师。 2003年9月至今在山东农业大学林学院林学系任教,副教授。 2005年7月-2009年12月在山东农业大学生物学博士后流动站完成了“核桃早花基因克隆与功能研究”的博士后工作。

主要教授课程

林学专业基础课“林木遗传学”;

林学专业课“林木育种学”

“现代生物技术基础与应用”选修课;

“现代生物学导论”选修课;

“林木育种新技术”选修课:

“高级林木育种学”研究生必修课;

“高级林木育种专题”研究生必修课;

“木本发育生物学”研究生选修课;

“林木种质资源学”研究生选修课。

科研工作

研究方向 1.林木种质资源 2.林木生物技术 3.林木发育生物学

近年承担的主要研究项目

主持国家自然科学基金(31170632)(2012-2015)。

主持山东省自然科学基金(2007ZRB01554)(2007-2010)

主持作物生物学国家重点实验室开放项目(2009KF02)(2009-2011)。

主持山东省高等学校科技计划项目(J10LC19)(2010-2013)。

参与山东省农业良种工程(2008LZ010)(2008-2012)。

参与山东省农业良种工程重点项目【鲁农良种字(2011)157】(2011-2014)。

参与林业公益专项“黑松、赤松等北方沿海防护林植物材料遗传改良与新种质创新研究”(2010-2013)。

发表的主要论文

Yongtao Li, Sanmei Ma, Yongfei Wang, Xiaoli Xuan, Liqun Hou, Qingrong Sun and Keqiang Yang. The dynamics of fat, protein and sugar metabolism during walnut (Juglans regiaL.) fruit development. African Journal of Biotechnology, 2012,11(5): 1267-1276

曲文文,刘霞,杨克强,刘会香,侯立群.山东省危害核桃的链格孢属真菌鉴定及其系统发育.植物保护学报, 2012,39(2):121-128

李萍萍,李菡,杨克强,郭起荣.观赏海棠抗寒品种(系)的选择研究.山东农业大学学报(自然科学版), 2012,43(2):211-219

YANG KQ,Qu WW,Liu Xia,Liu HX,Hou LQ. First Report of Pantoea agglomerans Causing Brown Apical Necrosis of Walnut in . Plant Disease. 2011, 95(6): 773

李永涛,赵勇刚,杨克强,房瑶瑶,侯立群.早实核桃花器官发育的解剖学研究.园艺学报,2011,38(3):434-440

孙翠,李永涛,王明林,韩笑,侯立群,杨克强.核桃(Juglans)仁维生素E含量分析研究.中国粮油学报,2011,26(6):45-51

曲文文,杨克强,刘会香,王钧毅.山东省核桃主要病害及其综合防治.植物保护,2011,37(2):136-140

房瑶瑶,陈兴彬,杨克强.核桃实生群体物候的观测.经济林研究,2011,29(3):97-101

安海山,孟亚楠,杨克强,侯立群.核桃杂交后代群体及优选单株种仁中粗蛋白质和粗脂肪含量的遗传特性.植物资源与环境学报, 2011, 20(4): 24-28

陈兴彬,吴德军,杨克强.油松苗期生长性状分析及选择因子的确定.山东林业科技,2011(6):5-9

侯立群,王钧毅,赵登超,杨克强,韩传明.材果兼用型核桃新品种‘青林’.园艺学报,2010,37(2):333-334

侯立群,赵登超,王钧毅,杨克强,韩传明,崔淑英.鲜食核桃新品种‘绿香’.园艺学报,2010,37(7):1193-1194

孟亚楠,杨克强,常瑞琪,叶永明,周引平,杨世勇.甘肃麦积山景区核桃坚果品质比较研究.中国农学通报,2010,26(13):134-139

孙翠,李永涛,曲文文,陈兴彬,杨克强.核桃胚营养代谢盛期总RNA提取方法研究.山东农业大学学报(自然科学版),2010,41(2):175-180

李伟波,马明,孙翠,侯立群,杨克强.核桃(Juglans regia L.)早实基因的SCAR标记.林业科学,2010,46(3):56-61

杨克强.核桃早实特性研究进展,赵志荣,晏麦杏,王根宪.第二届中国核桃大会暨首届商洛核桃节论文集.杨凌:西北农林科技大学出版社,2009:40-45

李敏,刘媛,赵永刚,孙明高,张宪省,杨克强,王钧毅,郭起荣.核桃(Juglans regiaL)花器官变异研究.园艺学报,2009,36(1):21-26

李敏,刘媛,孙翠,孟亚楠,杨克强,侯立群,王钧毅.核桃(Juglans regia L.)营养价值研究进展.中国粮油学报,2009,24(06):167-170

刘媛,夏阳,杨克强,李双云,李丽,庞彩红,燕丽萍.渗透胁迫下转BADH基因苜蓿组培苗的抗性响应.中国农学通报,2009,25(04):133-136

刘晓菊,洪海波,李敏,刘媛,杨克强.改良CTAB法提取核桃总RNA试验.山东农业科学,2008,200(1):97-99

赵勇刚,杨克强,侯立群,王钧毅.“青林”核桃实生后代速生性状遗传特性及其选择效果研究.山东林业科技,2008,176(3):17-18

杨克强,马明,孙彩玲,孙明高,郭起荣.核桃(Juglans regiaL.)早实基因的RAPD标记及其序列分析研究.中国农业科学,2007,40(9):2021-2027

马明,杨克强,郭起荣.改良CTAB法提取林木树种基因组DNA的研究.生物技术,2007,(3):36-38

马明,杨克强,刘晓菊,孙明高,郭起荣.核桃(Juglans regia)SRAP标记反应体系建立的研究.山东农业大学学报(自然版), 2007, 38(2): 189-192

马明,杨克强,孙彩玲,王钧毅.核桃优良品种(系)在清水地区的引种评价.经济林研究,2006,24(3):21-24

杨克强,王跃进, 张今今,王西平,万怡整,张剑侠.葡萄无核基因定位与作图的研究.遗传学报,2005,32(3):297-302

27. 杨克强,王跃进, 张今今,王西平,万怡整,张剑侠.用限制性酶切和Southern杂交对葡萄无核基因分子标记的分析.农业生物技术学报,2005,13(3):294-298

Yang Keqiang, Wang Yuejin, Zhang Jinjin, Wang Xiping, Wang Yizheng, Zhang Jianxia. Analysis of Restriction Sites and Southern Blotting of Two Molecular Markers Linked to Grape Seedless Gene . Chinese Journal of Agricultural Biotechnology.2006,3(1):13–17

杨克强,王跃进,张银东,郑学勤.与核桃早实性状相关的RAPD标记分析.园艺学报,2002,29(6):573-574

杨克强,王跃进,张今今,王西平,张剑侠,万怡震.基于表达序列标签(EST)的基因克隆和基因表达分析研究进展.西北农林科技大学学报(自然科学版),2002,30(4):141-145

WANG Li,XING Shi-Yan, YANG Ke-Qiang, WANG Zheng-Hua, GUO Yan-Yan,SHU Huairui. An analysis on Genetic relationships of Ginkgo biloba Ornamental Cultivars by AFLP Techniques. Acta Genetica Sinica.2006,33(11):1020-1026

张今今,王跃进,王西平,杨克强,杨进孝.葡萄总RNA提取方法的研究.果树学报,2003,20(3):178-181

杨克强,程三虎,牛亚胜,孙彩玲.不同核桃品种抗越冬“抽条”特性观察.中国果树,1998,(2):31-32 (FAO《Plant Breeding Abstract》收录)

杨克强,程三虎,牛亚胜,孙彩玲.若干个核桃品种(系)对白粉病的抗性.果树科学,1998,15(2):154-157 (FAO《Plant Breeding Abstract》收录)

科研成果 周俊国,杨英军,杨克强,遆卫国. 园艺植物育种技术(高等学校教材)(ISBN7-109-11058-3).中国农业出版社出版, 2006

科研成果

侯立群,王钧毅,赵登超,杨克强,韩传明,崔淑英,张文越,王露琴,王清华.”绿香”核桃新品种选育研究【鲁林科鉴字[2009]第01号】

侯立群,王钧毅,赵登超,杨克强,王迎,赵萍,李际华,王露琴.林果兼用型核桃新品种“林青”选育研究【鲁新成鉴字[2007]第965号】

杨克强.《早实核桃品种引进选优及集约化栽培研究(1996-1998)》获甘肃省天水市2000年度科技进步三等奖

联系方式 Email:;

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院导师李红丽

李红丽,副教授,博士。水土保持与荒漠化防治硕士生导师。先后于内蒙古农业大学攻读水土保持与荒漠化防治专业学士、硕士及草业科学博士学位。中国水土保持学会风蚀专业委员会委员,中国治沙暨沙产业学会会员,山东省第11届青年联合会委员。入选山东农业大学1512第三梯队。

主要从事沙地治理、植被恢复、生理生态、盐碱地治理、矿区复垦等方面的教学与研究工作。先后主持和参加国家“九五”、“十五”科技攻关、国家自然科学基金、内蒙古自治区科技攻关、山东省科技厅、水利厅项目以及山东省博士基金等16项研究。现合作主持国家自然科学基金2项、山东省博士基金1项、水利厅项目2项及其他项目2项。获山东省水利厅科技进步一等奖1项,近年来参编教材4部,参编专著1部,发表论文20余篇。

教学工作

一、本科生教学

为本科生开设荒漠化防治工程学、沙漠学、风沙区防护林体系工程、牧草栽培学、水土保持概论、开发建设项目水土保持方案编制等理论课程;开设荒漠化防治工程学、水土保持概论等实验及课程设计等实验实践课程;指导本科生生产及公益劳动、专业课综合实习;指导毕业生毕业(生产)实习及毕业论文(设计)60余名。

二、研究生教学

开设荒漠化防治专题、灌草栽培学、水土保持研究方法专题等硕士生课程。指导研究生6届6人,农业推广硕士2届2人。

科研工作

一、研究领域与特长

沙地治理、水土保持、沙尘暴防治、矿区复垦与盐碱地治理、生态修复与植被恢复、干旱区生理生态。

二、现主持和承担的有关科研项目

内蒙古典型草原同资源种团水分利用与再分配趋异调节机理研究,国家自然基金,合作主持人

封育状态下浑善达克沙地榆树疏林草原林草相互作用机制研究,国家自然基金,合作主持人

山东省风沙区沙化土地农林牧复合经营生态经济型综合整治技术研究,山东省博士基金,主持人

山东省黄河故道风沙化土地形成机制与综合整治的研究,山东农业大学博士基金,主持人

矿区塌陷地水土保持综合治理的研究,山东省水利厅项目,主持人

水库集水区水源保护林对水环境调控机制研究,山东省科技厅项目,参加

重要水源地水土流失及对策研究,山东省水利厅项目,参加

三、近年来发表的教材、专著和代表性论文

(一)教材与专著

《治沙原理与技术》(十一五规划教材),参编,中国林业出版社,2010

《风沙物理学》(北京市优秀教材),参编,中国林业出版社,2010

《生态环境建设与管理》,参编,中国环境科学出版社,2004

《水土保持植物学》(十一五规划教材),参编,中国林业出版社,2010

《生态环境规划》,参编,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2006

(二)代表性论文

董智,贾志军,李红丽(通讯作者)等.河北省坝上风电场建设区水土流失特点与植被恢复途径.中国水土保持科学,2009,7(5):82-86

董智,马宇飞,李红丽(通讯作者).4个紫花苜蓿品种分枝期光合速率、蒸腾速率日变化及其影响因子分析.中国草地学报,2009,31(3):67-71

任国勇,董智,李红丽(通讯作者).黄河故道沙地不同间作模式林粮产量比较.防护林科技,2009,3:11-12,41

马琳,李红丽(通讯作者),董智,丁国栋.不同浓度NaCl盐处理对4种牧草种子萌发和生长的影响.内蒙古农业大学学报,2009,30(2):125-130

董智,谷雨,李红丽(通讯作者).阿拉善地区沙尘暴发生的时空变化规律探讨.中国水土保持科学2008,6(2) 26~31

董智,李红丽(通讯作者).黄泛平原风沙化土地种植牧草改良土壤效果研究. 中国草地学报,2008,30(3):84-87

刘刚,李红丽(通讯作者),董智.黄河故道风沙区牧草控制风蚀效果的研究.中国草地学报, 2007,29(1):61-65

董智,李红丽,汪季等.土工格栅沙障防风积沙效应风洞模拟实验.中国水土保持科学,2007,5(1):35-39

李红丽,董智,张昊. 黄泛平原发展牧草产业治理风沙化土地的探讨.中国草地学报, 2006,28(5):104-109

李红丽,董智,王林和.浑善达克沙地流沙与四种主要植物群落土壤水分时空变化的研究.干旱区资源与环境, 2006,20(3):169-174

刘刚,李红丽(通讯作者),董智,孙明高.泰山抽水蓄能电站扰动区不同植被恢复措施效果研究.水土保持学报, 2006,20(6):41-45

李红丽,董智. 浑善达克沙地流沙与四种主要植物群落土壤水分时空变化的研究. 干旱区资源与环境,2006,20(3):169-174

董智,李红丽,孙保平, 郝玉光.乌兰布和沙漠东北缘磴口县沙尘天气变化规律及其对防护林体系建设的响应.干旱区资源与环境,2004,18,spp: 269-275

董智,李红丽,左合君等.土壤凝结剂沙障防沙机理的风洞模拟实验研究.干旱区资源与环境,2004,18(5):154-159

董智,李红丽,左合君等.土壤凝结剂沙障固沙机理及流沙控制的研究.中国水土保持科学2004,2(2) 16~20

李红丽,董智,孙保平.土壤凝结剂沙障固沙机理及流沙控制的研究. 水土保持学报,2004,18(4):7-11

李红丽,董智,丁国栋等.浑善达克沙地植物蒸腾特征的研究[J].干旱区资源与环境,2003,17(5):135-140.

李红丽,董智.浑善达克沙地沙地榆根系及根量分布的研究[J].干旱区资源与环境,2002,16(4):99-105.

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院蚕学学科介绍

一、学科沿革

山东农业大学蚕学专业最早创建于1906年的山东高等农业学堂的蚕科,是当时仅有的三个专业之一,1927年停办。1960年,山东农学院设立蚕桑专业,当年招生30人,1962年专业停办。1971年,山东农学院园林系招收第一届二年制工农兵学员,专业名称为林果专业,专业课程含林、果、蚕、菜。1972年,园林系恢复蚕桑专业招生,学制为二年半。1973年,蚕桑学制改为三年。1976年改办蚕桑进修班,学制一年,学员大多为调干生。1977年恢复高考后,于山东农学院园林系设立蚕桑专业,学制为四年制本科。1979年,园林系分为林学系和园艺系,在林学系内设蚕桑专业,1993年林学系调整为林学院,蚕桑专业改名为蚕学系。1996年蚕学系获“特种经济动物饲养”专业硕士学位授予权,1997年开始招收第一届硕士研究生。2001年蚕学专业2名教师遴选为其他高校和本校相关学科的博士生导师,2002年开始招收博士研究生。1996年和2002年蚕学专业两次被列为山东农业大学重点建设学科。2005年被列为山东农业大学特色专业。2008年蚕学专业评为山东省省级本科教学团队,2009年家蚕病理学评为国家级本科教学团队,同年本专业被评为国家级特色专业。二、学科现状

1、学术队伍和在校生

本学科现有专业教师、科研人员12人,其中教授8人,副教授2人,教师中具博士学位者9人。从国内外高等院校和研究单位聘请客座教授和研究生导师13人,其中院士1人。现任教师中有博士生导师5人,硕士生导师10人,国家级教学名师1人,获国务院政府特殊津贴者3人,山东省有突出贡献的中青年专家2人,泰山学者海外特聘科学家1人。目前在校博士生8人,硕士生19人,本科生120人。

2、教学科研条件

本学科现有5个研究型实验室,即蚕桑病理与分子生物学研究室、家蚕生理生化研究室、发育遗传学研究室、应用微生物研究室、家蚕遗传育种研究室,学生实验室4个。与本校动科院共建山东省动物科学重点实验室及山东农业大学重点实验室各1个,省级实验教学中心1个,与本校林学等学科共建山东农业大学生态与环境重点实验室1个,拥有1000多万元的仪器设备。在新校区建有国内一流的教学科研基地一处,其中桑园20亩(包括喷灌桑园,桑品种园等),2400平方米实习与科研楼一栋。3、教学工作和人才培养

本学科注重教学改革和学生能力的培养,多次被评为山东农业大学实践教学先进集体,是教育部实践教学改革试点单位,2012年成为首批农科教合作人才培养基地建设点。先后有12项教学成果获国家、省、校奖励,其中本专业作为重要试点单位完成的“高等农林本科教育实践教学体系的改革与实践”2001年获国家级教学成果一等奖。建专业30多年来,共培养博士生21人,硕士生101人,农业推广硕士26人,本科生1300多人,本、专科函授生1000多人,为蚕桑生产部门培养技术人员1800多人。目前本学科是全国同类专业中招收本科生最多的专业点之一,近几年毕业生一次就业率在90%以上,应届毕业生考取研究生的比率50%左右。4、科研工作

(1)主要研究方向及水平、地位

① 家蚕病理与蚕病防治:主要研究家蚕病原生物学、蚕病发生与流行规律、蚕病综合防治技术、蚕病消毒药物和治疗药物、消毒药物的消毒机理、治疗药物的药代动力学等。② 家蚕生理生化与养蚕新技术:主要开展利用线性规划等方法设计低成本家蚕人工饲料新配方的研究、家蚕颗粒人工饲料与养蚕技术研究、家蚕对人工饲料摄食性的生理遗传学和分子生物学研究、家蚕营养生理及蚕用叶面添食饲料的研究、家蚕内分泌及其应用研究等。

③ 家蚕遗传育种与桑树生物技术育种:主要开展人工饲料育蚕品种和广食性蚕品种的培育、茧丝质性状的遗传模式研究、家蚕抗氟性的遗传研究与抗氟性蚕品种选育、限性蚕品种培育、春用和夏秋用蚕品种选育;桑树萎缩病病原及病树蛋白质组学研究、转基因桑树、高产抗病耐剪伐桑树新品种选育等。

④ 蚕、果蝇分子生物学及家蚕生物反应器:主要开展家蚕食性与obp基因表达的关系研究、蚕蛾溶茧酶的分离纯化及基因克隆研究、家蚕对人工饲料摄食性的遗传模式和广食性基因定位研究、利用家蚕生物反应器表达外源基因的研究、重组BmNPV病毒食下感染方法的研究;蚕、果蝇生物发育相关功能基因转录调控机制、神经发育调控基因研究以及生物进化机理研究等。

⑤ 蚕桑生物技术与综合利用:主要开展以桑、蚕为原料研制治疗糖尿病和降血脂药物、活性成分的分离提取及其对人体的生理效应的研究、桑树内生菌及其开发利用、拮抗菌与生物农药研究等。

⑥ 优质高产高效蚕业综合技术研究:主要开展蚕业集约化经营模式与蚕业产业化研究、桑园草本式栽培、条桑收获等速生丰产省力化栽桑技术研究、小蚕共育标准化、小蚕人工饲料工厂化饲育技术研究、大蚕大棚全年条桑育技术研究、熟蚕方格蔟自动上蔟配套技术研究、蚕桑复合经营提高综合效益的研究等。

⑦ 丝茧学与蚕丝化学:主要开展蚕茧干燥工艺及其对茧丝质的影响、提高茧丝净度、解舒率等茧质性状的研究、蚕丝化学与蚕丝新用途研究等。

在以上研究方向中,家蚕生理生化与人工饲料养蚕、家蚕与果蝇神经发育分子生物学、家蚕遗传育种、高产优质高效蚕桑综合技术、蚕桑新用途开发、生防微生物及活性物质、桑树内生菌等研究领域已经形成了一定的优势和特色,有些研究处于国内领先或国际先进水平。

(2)近5年科研项目

近5年本学科共承担各类研究课题30多项,科研经费1400多万元。(3)2000年以来科研成果

2000年以来共取得研究成果11项,其中获国家科技进步二等奖1项,山东省科技进步二等奖5项,三等奖2项。国家发明专利10项。- 家蚕主要病害发生规律及防治技术研究.国家科技进步二等奖,2003

- 山东省家蚕真菌病发生规律及防治对策研究.山东省科技进步二等奖. 2000

- 家蚕微孢子虫病发生规律及防治对策研究.山东省科技进步二等奖. 2002

- 家蚕新品种泰丰.晓晖的育成与推广.山东省科技进步二等奖 .2004

- 高产优质高效蚕业综合技术研究与开发.山东省科技进步二等奖 .2005

- 家蚕膨化颗粒饲料与多效添食剂的研究.山东省科技进步二等奖. 2008

- 春用家蚕新品种973.974的育成与推广应用.山东省科技进步三等奖.2009

- 家蚕品种选育.山东省科技进步三等奖.2010

- 家蚕颗粒人工饲料.国家发明专利

- 治疗糖尿病组合物.国家发明专利

- 一种桑叶提取物及其用途.国家发明专利

- 步甲人工饲料.国家发明专利

- 以桑籽粉为有效成分的调节血糖保健食品.国家发明专利

- 一种桑叶多糖降血糖活性组分的制备方法.国家发明专利

- 一种链霉菌抗菌产物的提取方法.国家发明专利

- 一种吸水链霉菌抗真菌活性物质的提取方法.国家发明专利

- 一种链霉菌发酵生产抗真菌物质的培养基及其制备方法.国家发明专利

(4)近5年发表论著情况

近5年本学科教师和研究生在国内外学术刊物上共发表论文160多篇,其中在国内外重要学术刊物上发表70多篇,《SCI》收录25篇。参编专著6部。三、今后学科建设与发展思路

1、学科建设的指导思想和总体目标

以学术队伍建设和办学条件建设为基础,以改造学科内涵、调整研究方向和提高科研水平为重点,大力加强学科建设。争取在1-2年内获得博士学位授予权。2、改造学科内涵

加强与经济资源昆虫、微生物、生物技术等学科的交叉融合,拓宽专业口径。逐步发展成为以蚕桑为特色和优势,以经济资源昆虫、微生物资源等为重要研究方向的新型学科。3、科学研究

调整和深化现有的研究方向,开拓新的研究领域,突出利用现代生物技术改造和提升传统的蚕桑学科,加强以特定生物资源(蚕及其他资源昆虫、资源微生物等)为基础的高新技术研究。重点加强以下几个方向的研究:

(1)(1)现代蚕业技术体系的研究:针对当前栽桑养蚕技术相对落后,劳动强度大,生产效率低;丰产速度慢,收效迟缓;经营规模小,集约化程度低;比较效益下降,农民养蚕积极性不高的现状。以速生丰产和省力化为重点,以高产优质高效为目标,对适于经济发达蚕区的栽桑养蚕配套技术开展研究,重点研究、创立“杂交桑高密度草本式栽培、全年条桑收获、小蚕颗粒人工饲料育、大蚕大棚省力化条桑育、熟蚕方格蔟简易自动上蔟、养蚕大棚蚕菜结合复合经营”等配套技术。

(2)蚕桑丝新用途开发

(3)蚕桑分子生物学与生物技术

(4)蚕、果蝇分子生物学和家蚕生物反应器

(5)微生物资源及其活性物质的研究开发

4、学术队伍建设

加快现有青年教师的培养提高,积极引进高水平专业人才,使本学科学术队伍总人数达到13-14人,博士生导师7人以上,45岁以下教师出国深造1-2人。聘任国内外知名学者作为本学科兼职教授、客座教授或研究生导师。5、人才培养

本科教育拓宽专业口径,向生物资源和生物技术方向拓展,教育质量达到国内同专业先进水平,增加对外省招生数量,每年招收本科生50-60人。加强和扩大研究生教育,每年招收硕士生10-15人,博士生3-4人。

山东农业大学林学院导师王延玲

王延玲,女,副教授,硕士生导师。山东省现代农业产业体系水果创新团队成员。1992年毕业于山东农业大学林学师范专业,获农学学士学位,2004年获山东农业大学森林培育专业农学硕士学位,2011年获山东农业大学果树学博士学位。主要从事园林植物与观赏植物方面教学与研究工作。主要研究方向为园林植物种质资源与生物技术育种。作为主要参与者参与完成国家自然基金3项,山东省林业厅项目1项,在Planta,中国农业科学,园艺学报,山东农大学报,北方园艺等刊物发表论文20余篇。

教学工作

为本科生开设园林树木学、观赏树木学、观赏植物学与观赏树木栽培学等理论课程,并开设其实验课程,指导本科生专业课综合实习;课程论文;以及指导毕业生毕业(生产)实习及毕业论文(设计)等。

科研工作

一、研究领域与特长

园林植物种质资源与生物技术育种。

二、近年来的有关科研项目

苹果果实质地品质形成机理的研究 (编号:31171932),国家自然科学基金。

新疆野苹果(Malus sieversii)种下居群遗传结构及核心种质构建的研究,(编号:30871679)国家自然科学基金

山东省现代农业产业技术体系水果产业创新团队建设任务协议书,山东省农业厅、财政厅项目。

木瓜属Chaenomeles种质资源的SRAP标记与评价(编号:30972406),国家自然科学基金。

仙客来盆花质量标准制定,山东省林业厅项目。

新型测高器研制 山东省林业厅一等奖

另外,还参与国家重点基础研究发展计划课题(2011CB100606)、山东省农业良种工程项目等项目的研究工作。

三、近年来发表的代表性论文

王延玲;张艳敏;冯守千;宋杨;徐玉亭;张友朋; 陈学森.新疆红肉苹果果皮果肉呈色差异机理.中国农业科学.2012

王延玲;张艳敏;冯守千;田长平;王海波;刘遵春;宋杨;陈学森. 新疆红肉苹果转录因子MsMYB10基因的克隆、序列分析及原核表达.中国农业科学2010,43(13):2735-2743.

王延玲.新疆红肉苹果红色发育机理的初步研究,山东农业大学博士论文.2011

Shouqian feng,Yanling Wang,Song yang,Yuting and Xuesen Chen.Anthocyanin biosynthesis in pears is regulated by a R2R3-MYB transcription factor PyMYB10.Planta, 2010, 232(1),245-255.

Shouqian feng, yanlingwang, yangsong, xuesenchen Differential expression of proteins in red pear following fruit bagging treatment.the protein journal,2011, 2 30(3):194-200

田长平,王延玲,刘遵春,王传增,孙家正,王娜,陈学森. 1-MCP和NO处理对黄金梨主要贮藏品质指标及脂肪酸代谢酶活性的影响. 中国农业科学2010,43(14):2962-2972

张春雨,陈学森,张艳敏,苑兆和,刘遵春,王延玲,林 群.采用分子标记构建新疆野苹果核心种质的方法.中国农业科学,2009,42(2):597-604

张艳敏;冯涛;张春雨;何天明;张小燕;刘遵春;王延玲;束怀瑞;陈学森.新疆野苹果研究进展.园艺学报,2009, 36 (3): 447-45

冯守千;陈学森;张春雨;刘晓静;刘遵春;王海波;王延玲;周朝华.砂梨品种‘满天红’及其芽变品系‘奥冠’花青苷合成与相关酶活性研究.中国农业科学,2008,41(10):3184-3190

王延玲.仙客来花药培养研究,山东农业大学硕士论文.2004

王延玲;丰震;赵兰勇.植物花药培养研究进展,山东农业大学学报(自然科学版),2006, 37 (1) : 149~151

王延玲;丰震;赵兰勇;陈云英;刁兴才.基因型、低温预处理对仙客来花药培养的影响,北方园艺,2006,(3) :123

王延玲;张志国;王文莉;陈云英.仙客来特性及生产栽培技术.北方园艺,2005 (5) :38~39

王延玲;丰震;赵兰勇;吴祥春;王文莉.仙客来花药培养外植体消毒研究.山东林业科技,2004(4)

王延玲.仙客来花药培养研究.山东农业大学硕士论文.2004

王延玲,颜卫东.猥实及其应用价值和栽培技术.山东林业科技,2002(2)

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院林业专业学位硕士研究生培养方案

林业 类别(领域)专业学位硕士研究生培养方案(类别(领域)代码: 095400 )

一、培养目标

培养具备服务国家和人民的社会责任感,具有扎实的林业基础理论和宽广的专业知识,善于运用现代林业科技手段解决实际问题,能够创造性地承担林业及生态建设的专业技术或管理工作的高层次、应用型专门人才。

1、掌握马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论体系,具备良好的政治素质和职业道德,具有献身林业及生态建设事业的人生价值和职业理想。

2、具有扎实的林业基础理论和宽广的专业知识。基础理论与知识应能支撑各服务领域技术创新;专业知识应能适应林业服务领域和地区特点,以及新的行业方向和林业生态文化建设的需求,并与国家行业职业资格相衔接。

3、具备获取知识、实践研究、沟通协调与执行、专业写作等能力,在实际工作中善于调动一切积极因素,通过团队合作或协作等途径,创造性地解决实际问题。

4、严格遵守学术道德规范,坚持科学真理,尊重科学规律,崇尚严谨求实,勇于探索创新,维护科学诚信。

二、学科方向

不区分培养方向

三、培养方式

学位论文实行导师负责制,鼓励由具有实践经验并有高级技术职称的校内外导师联合指导。

四、学制及学习年限

全日制学习年限为2-3年;非全日制学习年限不少于3年,其中累计在校学习时间不少于1年。

五、课程学习与必修环节

1.课程学分

①课程总学分共24学分。

②学位课程不低于20学分(含专业实践6学分)。

2.必修环节、校外实践研究

研究生要结合基本知识教学和毕业实践环节,利用相对稳定、特色突出、针对性强的实践基地条件,采用具有符合职业需求和实践创新能力培养的多样化实践训练方法,通过林业生态环境理论和专业技术方法的综合运用与探究,掌握解决实际问题的策略和方法,培养探究问题、分析问题、解决问题的能力。其中,全日制研究生专业实践的累计时间不少于6个月,专业实践结束后需撰写实践报告,考核通过可取得学分

课程设置(见附表1)

六、毕业与学位要求

(一)毕业论文选题要求

学位论文必须强化应用导向,选题紧密联系林业和生态建设实际。具体选题范围与方向应与林业硕士服务领域相对应,鼓励与行业最新发展密切相关领域的选题,可以来自生产实践、管理实践或研究实践,尽量做到与专业实践训练环节相结合。无论哪种选题,必须能够较好地解决生产、管理、规划设计中存在的实际问题,或在科学技术观点、试验材料和方法上有一定特色或新意。

(二)毕业论文内容与规范

1、学位论文内容

学位论文可将试验研究、规划设计、产品与技术研发、调研报告、案例分析、项目管理等作为主要内容,须以论文形式表现。

2、学位论文规范

学位论文必须体现出研究生在掌握选题领域国内外现状和进展的基础上,具有综合运用科学理论、方法和技术解决实际问题的能力。

学位论文须在指导教师的指导下独立完成,应做到思路清晰、结构合理、文字顺畅、数据翔实、图表规范、结论可靠,正文字数一般不少于2万字。

学位论文必须建立在作者本人的调查、观察或试验分析数据和事实基础上,论文中的数据和事实信息必须有可靠的来源依据,引用他人的研究结果和资料必须加以明确标注。学位论文结构一般包括中英文题目、目录、中英文摘要、前言、实(试)验或调查研究方法、结果分析、讨论、结论、参考文献及必要的附录等。

(三)毕业论文评审与答辩

答辩资格审核:研究生完成培养方案规定的课程学习任务、实践环节,修满规定学分,完成学位论文,经导师同意后方可申请预答辩。学院对硕士研究生的答辩资格和科研原始资料(资料存档地点由学院和导师协商)进行审核。审核通过后报学校核准,准予预答辩。

论文预答辩:各学位点组织硕士研究生论文预答辩。学校抽取部分研究生参加学校统一组织的预答辩。通过预答辩发现论文存在的问题,提出修改建议并决定是否进行正式论文答辩。预答辩不通过者延期毕业。

论文评阅:毕业论文需经2名本专业在职的高级职称专家对论文的学术水平进行评阅(校外专家至少1人),同意进行论文答辩者,方可进行答辩。

论文答辩:答辩工作由学位点统一组织;答辩委员会由5名具有高级职称的在职专家组成,外单位专家至少1人。

(四)学位授予

完成课程学习及专业实践等培养环节,取得规定学分,并通过学位论文答辩者,经培养单位学位评定委员会审核通过,授予林业硕士专业学位。

学院院长(签字): 学位评定分委员会主席(签字):

学院(公章) 日期:

附表1

林 学院 林业 领域硕士专业学位课程设置

| 类别 | 课程代码 | 课程名称 |

学 分 |

学时 |

学 期 |

授课学院 | 备注 |

| 公共课 | GZ011003 | 英语(专硕) | 2 | 32 | 1 | 外语 | |

| GZ012001 | 中国特色社会主义理论与实践研究(专硕) | 2 | 32 | 1 | 马克思主义 | ||

| QZ009010 | 森林生态系统理论与应用 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | ||

| GS017001 | 科技论文写作 | 2 | 32 | 2 | 文法 | ||

| 领域主干课 | QZ009011 | 森林资源与林业可持续发展 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | |

| QZ009012 | 林木研究法 | 1 | 16 | 1 | 林学院 | ||

| QZ009013 | 森林培育理论与技术 | 3 | 48 | 1 | 林学院 | ||

| 选修课 | QZ009020 | 林木资源监测与评价 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | |

| QZ009018 | 林木资源保护、开发与利用 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | ||

| S009063 | 森林防火学 | 1 | 16 | 2 | 林学院 | ||

| S009184 | 生物入侵与防控 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | ||

| S009066 | 风景林经营与管理 | 1 | 16 | 2 | 林学院 | ||

| S009185 | 经济林栽培专题 | 1 | 16 | 1 | 林学院 | ||

| S009065 | SAS统计分析系统与实验数据处理 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | ||

| QZ009014 | 生态环境建设与管理 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | ||

| QZ009015 | 林木遗传改良与良种工程 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | ||

| 校外实践研究 | 6 | 3 | |||||

| 必修环节 | 开题报告 | 1 | |||||

| 中期考核 | 3 | ||||||

| 实践报告 | 4 | ||||||

|

跨专业学生补修 本科生主要课程 |

森林培育学 BX009009 | 不计学分 | 参照本科生课程设置,网上不选课,考试完后,教师书面上报成绩 | 林学院 | |||

| 森林生态学 BX009010 | 林学院 | ||||||

| 树木学 BX009011 | 林学院 | ||||||

山东农业大学林学院导师李卫国

李卫国,男,1955年生于山东省章丘县,蚕学系教授,硕士研究生导师。获得获山东省硕士研究生优秀论文导师奖己山东省硕士研究生论文科技创新导师奖。

教学工作

主要从事《家蚕良种繁育及遗传育种学》的教学与科研工作,并担任研究生《高级蚕桑学》、《家蚕遗传育种专题》等课程的教学工作

科研工作

2000年以来,主持及参与完成省科委、省教委等研究课题10余项,参加国家教委教学研究子课题及校教育研究课题3项,发表论文30余篇,获省科技进步二、三等奖3项,省教委科技进步二、三等奖3项,省教学成果二、三等奖2项。知道现主要进行家蚕摄食性遗传、人工饲料育适应性蚕品种及抗病性蚕品种培育等研究工作。

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院的师资力量

学院现有教职工102人,其中专任教师81人,教授28人,副教授30人,博士生导师12人,硕士生导师47人;讲座(客座)教授5人,兼职教授23人,享受国务院政府特殊津贴专家5人,山东省有突出贡献中青年专家2人,山东省高等学校重点学科首席专家1人。学院着力推进科研工作,科技创新能力不断增强。“十三五”以来,全院共有272项省级以上课题获准立项,其中主持国家自然科学基金、“973”子课题、国家科技攻关、行业科技专项、国际合作等项目70余项;2018年立项经费增加到2963万元;获山东省科技进步二等奖10项,三等奖7项;公开发表学术论文1200余篇,其中SCI、EI收录论文120篇,最高影响因子达13.44。

山东农业大学林学院导师鲁法典

鲁法典,教授,经济学博士,林学院副院长,森林培育学博士研究生导师、森林经理硕士研究生导师。

1984年7月毕业于山东农业大学林学系,获学士学位;1994年毕业于北京林业大学森林经理学专业,获硕士学位;1997年赴瑞典农业科技大学做访问学者一年;2004年毕业于瑞典农业科技大学林业经济系,获经济学博士学位。兼任山东农业大学学报(社科版)编委,国家十一五科技支撑项目咨询专家,山东省森林认证试点专家。

主要从事林业经济、森林资源管理、森林资源经济以及森林生态效益经济评价等领域的教学科研工作。

教学工作

本科教学

主讲《森林经理学》、《林业经济管理》两门本科生必修课,其中《林业经济管理》为双语教学。另外承担本科综合教学实习,课程论文,课程设计,毕业生产实习和毕业论文的指导教学工作。

研究生教学

主讲硕士研究生课程《高级森林经理》《林业生态经济专题》、《森林经营管理专题》,参加博士研究生课程《现代林业理论》。指导硕士研究生16人。

科研工作

一、目前主要研究方向

1. 速生丰产林投资经营风险决策分析。

2. 森林生态环境效益经济评价。

3. 森林非市场价值经济评价技术与方法。

4. 速生丰产林可持续发展战略规划。

5. 森林认证。

6.农林复合经营系统适应性经营决策研究。

7.生态公益林空间经营模型构建与求解。

二、主持科研项目

风险状态下速生丰产林规划决策技术研究。国家自然基金

基于市场风险的适应性杨树农林复合经营决策研究。国家自然基金

速生丰产林投资经营经济分析。山东农业大学基金

风险状态下速生丰产林可持续发展经营管理理论与技术研究,教育部留学回国基金

山东省森林生态价值核算。山东省林科院基金

山东森林非木林产品价值核算,山东省林科院基金

徂徕山生态公益林现状调查及经营模式研究,中国林科院基金

速生丰产林生产(培育)经营过程智能决策支持系统(参加),十一五科技支撑

三、代表性论文

Formation of Harvesting Units with Genetic Algorithms. Ecology and Management.(SCI)2000

Optimal Stocking Level and Harvesting with Stochastic Prices. Journal of Economics.(SCI)2003

Adaptive Thinning Strategy for Mixed-Species Stand Management with Stochastic Prices. Journal of Economics.(SCI)2005

Optimal Mixed Species Stand Management under Risk.林业科学 2009

A Hybrid Heuristic Algorithm for Harvest Decision(EI), GCIS 2009

Adaptive Management Decision of Agro-forestry under Timber Price Risk, Journal of Forest Economic, 2012

联系方式:

电话:0538-8243903

电子邮件:

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院导师介绍汇总

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学风景园林学083400考研科目及参考书目

专业信息

- 所属院校:山东农业大学

- 招生年份:2020年

- 招生类别:全日制研究生

- 所属学院:林学院

- 所属门类代码、名称:[08]工学

- 所属一级学科代码、名称:[34]风景园林学

专业招生详情

| 研究方向: | (01)园林与景观设计(02)风景园林历史与理论(03)特色园林植物种质资源 | |

| 招生人数: | 11 | |

| 考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(344)风景园林基础 ④(806)风景园林设计(3小时快题) |

|

| 备 注: | ||

山东农业大学林学院木材科学与工程学科介绍

一、学科概况

山东农业大学木材科学与工程学科创建于2006年,历经原科技学院、水利土木工程学院建设,于2011年7月调整至林学院管理。木材科学与工程专业属工学学科,其服务的木材工业在我国国民经济建设中具有重要的地位和作用。本专业主要培养具备扎实的数学、物理、化学等基础理论,掌握木材及木质复合材料的结构、性能、加工利用等专业知识,熟悉我国林业、木材工业、环境保护的方针、政策和法规,了解国内外木材科学与技术的理论前沿、应用前景及发展动态,可在人造板、家具设计与制造业、室内装饰工程领域的大型公司、海关、质检局、环保局、林业局、高等院校、科研院所等单位从事木材鉴定与检验、低碳木质材料精深加工、绿色人造板生产、家具及装饰木制品设计与制造、环保胶粘剂研发、木材工业装备应用等方面工作的应用型、复合型高级专业技术人才。学制四年,授予工学学士学位。

本学科教师均具有研究生学历,主要骨干教师全部具有博士学位,其中具有海外留学经历的高层次人才1人,是一支高素质的师资队伍。已在《Holzforschung》、《International Biodeterioration & Biodegradation》、《Journal of Applied Polymer Science》、《Bioresources》、《Materials Research Innovations》、《Wood Research》、《复合材料学报》、《林业科学》、《家具》、《家具与室内装饰》等国内外高水平学术期刊上发表论文80余篇,其中SCI、EI收录论文31篇,授权和公开国家专利20余项,主编和参编专著2部(章),主持和参加国家、省部级纵向课题10项,与企业合作的横向课题3项。

基于山东省庞大的木材工业产能和迫切的科技需求,山东省林业厅成立了山东省木材科学研究所,挂靠在本学科,暂设木材解剖研究室、木材保护与改性研究室、家具设计与工程研究室、人才培养培训和技术服务部。

二、师资队伍规划

本学科现有的优秀青年教师毕业于北京林业大学、东北林业大学和南京林业大学,形成了一支年轻化、高学历、学缘结构合理、充满生机与活力的师资队伍。根据学科建设规划,学校将逐步引进木材工业装备、人造板生产工艺方向的优秀博士,完善师资队伍结构,使本学科师资队伍总人数达到6-10人。| 姓名 | 技术职务 | 学位 | 研究方向 |

|---|---|---|---|

| 路则光 | 教授,硕导 | 博士 | 家具设计与工程,装饰木制品,建筑用农作物秸秆纤维保温材料 |

| 李永峰 | 教授,硕导 | 博士 | 木材保护与改性,新型木质纳米复合材料 |

| 席恩华 | 副教授 | 博士 | 木材解剖 |

| 董晓英 | 副教授 | 硕士 | 家具与室内设计,木材保护与改性 |

三、学科建设与发展思路

1.学科建设的指导思想和总体目标

以培养木材产业的卓越工程师为目标,以加快师资队伍建设和完善办学条件为基础,以加强产学研为突破口,积极开展国内外学术交流与合作,推进学科建设,力争在3-5年内获批硕士学位授予权和省级科研平台。2.科学研究

瞄准木材科学与技术发展的国际前沿,利用纳米技术开拓木材科学的内涵与外延,开展以木质材料精深加工为根本、生物质材料综合利用为目标的高新技术研究;结合山东省家具、木门、地板、刨花板、中密度纤维板、胶合板等企业的技术需求,积极促进产学研合作研究。(1)木材细胞结构及其材性研究

研究木材的细胞形态和数量的发育规律,探讨木材细胞壁的壁层结构及其化学成分,剖析其与力学性质的关系,揭示木材的物理性能,为解决造纸生产中纸浆纤维表面起毛现象、干燥过程中水分移动问题和防腐处理中防腐剂的渗透难题等提供科学依据。(2)木材-有机-无机杂化纳米复合材料研究

基于木材天然的双重复杂毛细管系统结构,通过分子结构设计与合成构建木材-有机-无机杂化纳米复合的新模式,并利用有机体与无机体在木材的“微/纳容器”内原位杂化复合制备新型木材-有机-无机杂化纳米复合材料;基于构建的功能性单体体系,通过控制有机体与无机体的均匀杂化和界面复合,协同优化赋予木材高强的力学性能和优异的耐久性,以克服传统有机聚合物改性木材的脆性高、热稳定性差和无机(纳米)化合物难以有效改性木材力学性能的缺点,并为构建具有特殊的超疏水、光、电、磁、热响应等功能与智能特性的新型木质复合材料提供重要的科学依据,对于木材尤其低质木材在家居、建筑、交通及军用器械等领域的高附加值利用具有积极的探索价值和潜在的应用前景。(3)仿生超疏水木材保护涂层

受荷叶表面的超疏水特性、变色龙伪装特性等自然界生物独特现象的启发,利用纳米技术在木质材料表面仿生构造超疏水纳米保护涂层,或构建刺激/响应型的具有自清洁、自修复、自加热、抗菌、隐身、电磁响应、光热响应等对光、电、磁、温、湿、压等敏感的智能保护涂层,可望从根本上解决木材天然的吸水膨胀、受潮腐蚀等固有缺陷,并赋予木材独特的智能特性,从而大幅拓宽木材的应用范围,实现(低质)木材的高附加值利用。(4)纳米晶体纤维素与壳聚糖的综合利用

从木材等生物质材料中提取纳米晶体纤维素、壳聚糖等世界上含量最丰富的天然聚合物,利用层层自组装等技术将其复合体制备成高强、透明纳米复合材料膜,应用在食品包装、生物医学等领域,可实现生物质材料的高附加值利用,具有重要的研究价值。(5)基于纳米技术改性的环保型木材用水性涂料/胶粘剂研究

利用零维、一维、二维纳米无机体、有机体改性木制品用水性涂料和胶粘剂,改善涂料/胶粘剂应用的环保性,提高涂料的附着力、耐磨性、硬度及胶粘剂的胶合强度等,对于水性涂料/胶粘剂的拓宽应用具有积极的研究意义。(6)家具用环保水性涂料涂饰技术研究

木家具用水性涂料具有环保、节能、施工安全和延展性好等优点,但推广过程中存在涂层干燥速度慢、漆膜质量受施工环境影响显著等问题。针对上述问题,对涂饰工艺技术作深入研究。(7)智能化家具新产品开发

采用信息化、自动化高新技术开发体现科技性、人性化、智能化的民用家具和办公家具新产品。(8)绿色装饰木制品及其工厂化施工模式研究

研发室内装饰木制品的种类、结构、工厂化制造工艺,实现“工厂化生产、现场组装”的施工模式。(9)建筑用农作物秸秆纤维保温材料研究

针对建筑用农作物秸秆纤维综合利用问题,与建筑材料、土木工程、建筑装饰等学科师资合作,深入开展秸秆纤维新产品的研发,为产业化奠定基础。3、人才培养

拓宽本科教育的专业口径,向家具设计与工程、生物质复合材料方向拓展,教育质量达到国内同专业先进水平,每年招收本科生达到60人。积极推进研究生教育,力争早日实现学科硕士点的独立招生,每年拟招收硕士生3-4人。山东农业大学林学院的联系方式

山东农业大学林学院的联系方式地址:山东省泰安市岱宗大街61号

邮编:271018

电话(传真):0538-8249164

山东农业大学林学院导师王洪利

王洪利,男,1960年9月生;博士,副教授,硕士研究生导师。

1982年7月毕业于山东农学院蚕桑专业,2002年6月获浙江大学特种经济动物饲养专业博士学位。现为山东农业大学林学院蚕学系副教授。

主要从事家蚕饲养、蚕桑生物技术、栽桑养蚕新技术等方面的教学与科研工作。先后获得山东省科技进步二等奖2项,三等奖1项,厅级奖1项,山东省教学成果奖1项,三等奖1项,校级优秀教学成果一、二等奖各1项。发明专利3项,在国内外学术刊物上发表论文50多篇。

教学工作

一、本科生教学

主要讲授《蚕桑生物技术》、《养蚕学》、《植物组织培养》、《农业实用消毒学》等课程,指导本科生毕业生毕业(生产)实习及毕业论文(设计)百余名。

二、研究生教学

开设硕士生课程《蚕桑分子生物学与生物技术专题》课程。先后指导硕士研究生7届8人,农业推广硕士4人。

科研工作

一、研究领域与业务专长

蚕桑生物技术及家蚕基因工程产品开发、家蚕生理生态与饲养技术等。

二、主持和承担的主要科研项目

现代农业(桑蚕)产业技术体系建设,农业部、财政部,参加人。

家蚕颗粒饲料的研究与推广,企业资助项目,参加

叶籽银杏matK、ITS和Adh 序列分析及系统发育研究,国家自然科学基金,参加

优质桑蚕茧高效生产关键技术集成创新研究与示范,山东省科技攻关项目,参加

优质多用途桑树新品种筛选及配套技术试验与示范,农业部公益性行业项目,参加

高效低毒蚕病防治药物的研制及应用技术研究,国家茧丝绸风险基金,参加

三、代表性论文

小蚕人工饲料育的几项关键技术研究,蚕业科学,2001,4(27)

稚蚕人工饲料育饲育技术研究,山东农业大学学报.2000.1(31):45-54

蚕业科技发展的现状与展望,蚕桑通报,2000.4(31):1-3

植物抗虫基因工程研究进展, 中国蚕业, 2000,(3):7-11

半胱氨酸蛋白酶抑制剂基因及其在蚕桑上的应用前景, 蚕业科学,2000,(26):15-19

水稻半胱氨酸蛋白酶抑制剂基因转化桑树获得转基因植株的初报,蚕业科学,2003,3(29):291-294

桑树悬浮细胞生长规律及其生理特性的研究,蚕业科学,2007,1(33):91-94

桑树组织培养物中1-脱氧野尻霉素的产生规律初探,蚕业科学,2008,2(34)322-326

航天诱变百脉根结瘤突变体的筛选,热带亚热带植物学报,2007,15(5):410-414

培养基成分对组培桑苗中1-脱氧野尻霉素含量的影响,蚕业科学,2008,3(34)400-404

卷丹百合组培快繁技术的研究,山东农业大学学报,2009,4(40)495-497

玫瑰海棠组培快繁技术的研究,山东农业大学学报,2010,2(41)205-208

越橘离体快繁体系的优化,南京林业大学学报,2010,3(34)168-170

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院水土保持与荒漠化防治学科介绍

一、学科概况

水土保持与荒漠化防治学科起步于1989年,1990年经山东省教委批准创建了水土保持专业,1991年开始招收水土保持专科,1998年经国家教委批准,招收水土保持与荒漠化防治专业本科;2000年水土保持与荒漠化防治学科被国务院学位委员会授予硕士学位授权点,并于2002年开始招收硕士研究生;同时,于2004年开始与森林培育学科合作招收和培养博士研究生。水土保持与荒漠化防治学科是多学科结合的交叉性学科,与生态环境安全和国土资源保护密切相关,对保护、改良与合理利用水土资源,促进社会经济可持续发展有着极其重要的作用,直接为我国生态环境建设和复合农林业的发展服务。该学科学科经过10多年的发展,已形成自己的特色与优势:1、学科具有与国家生态环境建设密切结合、国家对专业人才需求日益剧增的特色

水土保持与荒漠化专业是我国目前仅有的三个环境生态类专业之一,我国生态环境恶劣,“水土流失是头号生态环境问题”,以防治水土流失为核心的“水土保持是中国的基本国策”之一。党和政府将水土保持与荒漠化防治作为生态环境建设的中心任务和目标,与水土保持工作有关的机构不断增加,水土保持人才需求大量增加。2、学科具有多学科交叉性和融合性、鲜明的广基础和宽口径性、突出的生物学和工程学结合性的特色

水土保持学科是(植物)生物学科、(水利)工程学科、(生态)环境学科、(地理)信息学科相交叉的综合型较强学科,具有鲜明的宽口径与广基础性,符合国家对本科人才培养的目标和要求,为人才就业提供了保证;我校已经设有相关的专业与学科,很容易与本学科形成交叉、融合优势,产生新的学科生长点;同时具有突出的生物学与工程学相融合的专业特色,符合国家生态环境建设对生态学与工程学知识与技能兼容人才的需求。3、学科具有完整的人才培养体系

目前本学科是我国华东地区和淮河流域唯一一个具有培养水土保持专业高等人才的学科。学科已形成本科、硕士两个层次健全的人才培养体系。至2009年,共培养硕士研究生33人,本科生520余人;历届本科生考研率在55%以上,位居全国同类学科的领先水平;学生一次就业率达90%以上。本学科于2004年和2005年成功申请了《开发建设项目水土保持方案编制乙级资质证书》和《水土保持监测国家乙级资格证书》。国家新兴的开发建设(城镇建设)水土保持已经纳入本专业的科研和教学之中。4、学科具有学历高、年青化、活力强、潜力大的师资队伍优势

水土保持学科现有教师8人,博士6人,博士生导师1人,硕士生导师7人,其中45岁以下且具有博士学位的中青年教师占教师总数75%以上;教授占25%,副教授63%,讲师12%。高学历和年轻化的师资队伍,在教学、科研和开发方面充满活力,专业建设与学科建设方面有极大地潜力。同时,教师队伍的知识结构宽广、涉及(水土保持学、林学、生态学、水利工程学等)多学科的知识和技能,为宽口径、广基础、高水平、强素质的水土保持人才培养搭建了坚实的平台。5、学科具有紧密结合水土保持生态建设需求设立科学研究方向的特色

目前本学科已经形成了已形成植被重建与生态修复、流域治理与信息技术、流域水文与水资源3个稳定的研究方向。这些研究方向都是国家水土保持生态环境建设的重点领域。6、丰厚的研究成果

本学科紧密结合国家水土保持生态建设的重点领域开展研究,现承担国家科技部、国家自然科学基金、国家林业部、水利部、省科技厅、中国博士后基金、校博士基金、市科技局及横向研究课题项目20余项,总经费380余万元。已形成植被重建与生态修复、流域治理与信息技术、流域水文与水资源3个稳定的研究方向。近10余年来,该专业获得国家科技进步二等奖1项,省科技进步三等奖3项,市科技进步奖3项;在《PLANT SOIL ENVIRON.》、《Journal of Forestry Research》、《Journal of Experimental Botany》、《水土保持学报》、《生态学报》、《应用生态学报》、《农业工程学报》、《水利学报》、《山地学报》、《植物生态学报》、《中国水土保持科学》、《干旱区资源与环境》等国内外著名杂志上发表论文100余篇;出版专著6部,主编教材6部。在北方土石山区的植被重建与生态修复、库区水源林和旱地水保林的水文与生态生理特性、旱地水文水资源循环规律与集蓄利用以及黄河故道沙地治理等领域研究达到国内领先水平。7、优越的设施条件建设

通过本科、硕士点建设及校级重点学科投资,已建成具有一定规模、居国内领先地位的重点实验室。本学科设有水土保持林草工程、水土保持工程设计实验室和省土壤侵蚀与生态修复重点实验室和水土流失综合治理研究所;具有莱芜市栖龙湾水土保持科技示范园区、泰安黄前流域、淄博市淄川区峨庄流域、肥城市潮泉镇、泰安下港乡马蹄峪小流域等实习与科研基地。为学科科研、人才培养、梯队建设等提供了有利条件。二、学科师资队伍现状

通过吸引国内外优秀的中青年学者、资助青年教师在职攻读博士学位等措施,本学科已初步形成一支由博士后和博士为主要成员组成的年轻化、高学历、充满生机与活力的学科梯队群体。师资基本概况见下表:| 姓 名 | 性别 | 学位 | 技术职务 | 研究方向 |

|---|---|---|---|---|

| 张光灿 | 男 | 博士 | 教授,博导 | 植被重建与生态修复 |

| 杨吉华 | 男 | 大学 | 教授,硕导 | 流域治理与资源开发 |

| 刘 霞 | 女 | 博士 | 教授,博导 | 生态修复与信息技术 |

| 张永涛 | 男 | 博士 | 副教授,硕导 | 森林水文生态功能与评价 |

| 李红丽 | 女 | 博士 | 副教授,硕导 | 风沙区治理与生态修复 |

| 高 鹏 | 男 | 博士 | 副教授,硕导 | 复合农林生态与工程设计 |

| 董 智 | 男 | 博士 | 副教授,硕导 | 风沙区治理与生态修复 |

三、学科主要研究方向

1、植被重建与生态修复

本研究方向针对北方石质山地的植被恢复与生态重建问题,在调查分析水土流失特征、规律及其影响因素的基础上,以小流域为单元开展了森林植被水土保持与涵养水源效应及其机制研究、水土保持林体系建设与生态恢复理论与技术研究。揭示了北方石质山地小流域森林植被与水量、水质的关系及其相互作用机制;以结构稳定和功能高效为目标,提出了北方石质山地小流域水土保持林体系建设的优化配置模式。先后承担了国家科技攻关专题、国家自然基金、水利部淮河水利委员会、山东省科技攻关专题、山东省农业良种产业化开发专题、山东省中青年优秀科学家奖励基金、山东省林业厅与水利厅小流域植被重建生态修复研究专题等10余个科学研究项目。本方向与国家生态环境建设以及区域生态经济可持续发展密切相关,具有重要的地位和强大的生命力,在森林植被水分生理生态规律与机制、石质山区和矿山废弃地植被重建与生态恢复理论与技术两个研究领域取得了重大研究进展,处于国内研究的先进水平,在北方石质山区植被重建与生态恢复研究方面形成了鲜明的特色和优势。2、流域治理与信息技术

本研究方向针对北方土石山区的水土流失和黄河下游土地的荒漠化问题,在广泛进行水土流失和土地利用现状调查的基础上,应用现代水土保持理论与信息技术,开展了土壤侵蚀发生发展规律、综合防治技术和土地整治与合理利用技术的研究。揭示了土壤侵蚀的发生机制、发展规律和影响因素,提出了以生物、农艺措施为主的土壤侵蚀防治与土地整治技术,构建了以“3S”技术为平台的小流域土壤侵蚀动态监测与水土保持信息系统。本方向先后承担了国家重点攻关、水利部、博士后基金、省重点科技攻关、山东省林业厅、重点项目10余项。本方向将传统的水土保持研究与现代信息技术紧密结合,经过10多年的科研积累和潜心研究,在利用信息技术进行土壤侵蚀发生规律与机制研究领域取得了重要进展,在北方土石山区的水土保持研究中形成了自己鲜明的特色和优势。3、流域水文与水资源

本方向针对北方土石山区典型区域的鲁中南地区和黄河下游平原区的水资源短缺与高效利用问题,以提高流域水资源的利用率和利用效率,促进流域水资源可持续利用为目标,开展了流域水文水循环过程、水资源高效利用与农业节水技术的研究。揭示了小流域降雨地表产流特征与土壤水分动态变化规律;提出了小流域雨水集蓄储存与高效利用、小流域生态环境用水量调控和农业节水集成技术;建立了具有鲜明区域特色的流域水资源可持续高效利用模式与示范基地;形成了一整套具有鲜明区域特色的流域水资源可持续利用和节水高效可持续农林业发展模式与示范工程。本方向先后主持和合作承担了国家“863”计划节水农业重大专项、中国科学院知识创新项目“农田生态系统水循环与节水技术研究”、中国博士后基金项目“果园渗灌补水效应与节水增产机理”水利部和山东省政府项目“水库集水区水源保护林对水环境调控机制研究”、“石质山区植被恢复的水分环境容量研究”、“西北地区生态环境建设区域配置及生态环境用水量研究”等课题项目。对促进山东乃至我国整个北方旱区流域水资源的合理高效利用、区域生态环境建设和复合农林业的可持续发展都有着重要的指导意义。2021山东农业大学水土保持林学与农田防护林学研究生参考书目

F00408【水土保持林学与农田防护林学】 复试科目 《水土保持林学》李凯荣等主编,科学出版社,2012年;《农田防护林学》朱金兆等主编,中国林业出版社,2010年。《土壤学》黄昌勇主编,农业出版社。《生态学》李博主编,高等教育出版社,2000年。山东农业大学林学院导师董智

董智,蒙古族,1971年生。副教授,博士。水土保持与荒漠化防治硕士生导师。1995年于内蒙古林学院沙漠治理系本科毕业,1998年内蒙古林学院荒漠化防治专业硕士毕业,获农学硕士,毕业留校任教;2004年北京林业大学博士毕业。2005年至山东农业大学任教。中国水土保持学会风蚀专业委员会委员,中国治沙暨沙产业学会会员,中国自然资源学会会员。入选山东农业大学1512第四梯队。

主要从事水土保持与荒漠化防治、道路灾害及盐碱地治理等方面的教学和研究工作。先后主持和参加国家“九五”、“十五”和“十一五”科技攻关、国家自然科学基金、内蒙古自治区科技攻关、农业部“948”项目、交通部西部交通重点项目、水利部专项以及山东省科技攻关项目等20余项研究。现主持国家自然科学基金1项、国家“十一五”科技支撑项目1项、山东省科技攻关项目1项、水利部专项1项及其他项目8项。获内蒙古科技进步二等奖1项,山东省水利厅科技进步一等奖1项,国家实用新型发明专利一项(集雪量器),近年来副主编教材3部,参编教材3部,副主编专著1部,参编专著1部,发表论文20余篇。

教学工作

一、本科生教学

为本科生开设林业生态工程学、森林水文学、荒漠化防治工程学、沙漠学、流域管理学等理论课程;开设林业生态工程学实验、森林水文学实验、荒漠化防治工程学实验及课程设计等实验实践课程;指导本科生生产及公益劳动、专业课综合实习;指导毕业生毕业(生产)实习及毕业论文(设计)30余名。

二、研究生教学

开设林业生态工程专题、防护林专题、水土保持研究方法专题、灌草栽培学、荒漠化防治专题、生态环境项目建设与管理等硕士生课程。指导研究生4届5人。

科研工作

一、研究领域与特长

水土保持与荒漠化防治、道路风沙与风雪灾害防治、沙尘暴防治、土地复垦与盐碱地治理、生态修复与植被恢复、干旱区生理生态。

二、现主持和承担的有关科研项目

沙柳沙障对流沙环境变异与天然植物定居的影响及机制(2010-2012),国家自然基金项目,主持人

破坏山体造林绿化及植被恢复研究与示范子课题” (SDSP2005-0410-06),省科技攻关课题,主持人

鲁中南山丘区破坏山体植被恢复技术与效益评价,山东农业大学博士基金,主持人

淮河流域水土保持生态修复机理和评价指标体系子课题,水利部专项,主持人

盐碱地(滨海)造林技术研究子专题(2006BAD03A0305),十一五林业支撑项目,主持人

山东省沙化区土地沙化机理与生态经济型整治技术研究,山东省博士基金,参加人

中国林科院“中国森林生态网络体系‘面’的研究与示范磴口试验点的研究”,参加人

中国北方沙地可持续土地利用基础研究,中德合作研究项目,参加人

三、近年来取得的有关科研成果和奖励

额济纳荒漠绿洲生态环境综合整治与适度利用的研究,内蒙古自治区科技进步二等奖,2002,第四位

四、近年来发表的教材、专著和代表性论文

(一)教材与专著

《治沙原理与技术》(十一五规划教材),副主编,中国林业出版社,2010

《风沙物理学》(北京市优秀教材),副主编,中国林业出版社,2010

《生态环境建设与管理》,副主编,中国环境科学出版社,2004

《荒漠化防治工程学》(面向21世纪教材),参编,中国林业出版社,2000

《沙漠学概论》,参编,中国林业出版社,2002

《水土保持植物学》(十一五规划教材),参编,中国林业出版社,2010

《生态环境规划》,副主编,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2006

《浑善达克沙地植被快速恢复》,参编,内蒙古大学出版社,2003

《全国林业生态建设与治理模式》,参编,中国林业出版社,2003

《阿拉善荒漠灌木繁殖行为与植被自组织恢复研究》,参编,中国教育文化出版社,2006

(二)代表性论文

董智,贾志军,李红丽等.河北省坝上风电场建设区水土流失特点与植被恢复途径.中国水土保持科学,2009,7(5):82-86

董智,马宇飞,李红丽.4个紫花苜蓿品种分枝期光合速率、蒸腾速率日变化及其影响因子分析.中国草地学报,2009,31(3):67-71

谷雨,李红丽,董智(通讯作者).2008年春季呼和浩特沙尘天气与TSP和PM10污染的关系. 中国环境监测,2009,25(5):95-98

王富,贾志军,董智(通讯作者).不同生态修复措施下水库水源涵养区土壤粒径分布的分形特征.水土保持学报,2009,23(5):113-117

王富,李红丽,董智(通讯作者).城市周边破坏山体的立地条件类型划分及其植被恢复措施-以山东省淄博市为例.中国水土保持科学,2009,7(1):92-96

董鲁光,王志勇,董智(通讯作者). 泰山榛子林土壤水文生态特征的研究. 山东林业科技,2009,2:48-50

Ma Yufei,Li Hongli, Dong Zhi(通讯作者). Photosynthesis and transpiration characters ov Alfalfa and their relationship with relevant factors during branching stage, Animal husbandry and feed science.2009,1(2):32-35

董智,谷雨,李红丽.阿拉善地区沙尘暴发生的时空变化规律探讨.中国水土保持科学2008,6(2) 26~31

董智,李红丽.黄泛平原风沙化土地种植牧草改良土壤效果研究. 中国草地学报,2008,30(3):84-87

董智,刘霞,姚孝友. 不同生态退化类型的水土保持生态修复对策. 中国水土保持科学,2008, 6(5):84-88

董智,李红丽,汪季等.土工格栅沙障防风积沙效应风洞模拟实验.中国水土保持科学,2007,5(1):35-39

董智,李红丽.沙漠公路不同固沙措施防风固沙效益和成本比较研究.水土保持研究,2006,13(2):128-130

李红丽,董智. 浑善达克沙地流沙与四种主要植物群落土壤水分时空变化的研究. 干旱区资源与环境,2006,20(3):169-174

Dong Zhi,Wang Min,Ling Xia. Possibility and pattern of vegetation restoration in semi-arid sandy land(半干旱沙地植被恢复的可能性与模式). C. of Sino-German conference.Beijing,2006

高润宏,董智,张昊. 额济纳绿洲胡杨林更新及群落生物多样性动态.生态学报,2005,25(5):1019-1025

董智,郝玉光,凌侠.乌兰布和沙漠绿洲不同生态功能区划分及其建设策略. 干旱区资源与环境, 2005,19(7):18-23

魏江生,山本太平,董智.在干旱区农业开发中对人工沸石作用的探讨.干旱区资源与环境, 2005,19(3):150-152

魏江生,张贵平,董智.影响草原牧区公路风吹雪雪害的因素分析.公路, 2005,8:159-163

左合君,董智,魏江生.沙漠地区高速公路工程防沙体系效益分析.水土保持研究, 2005,12(6):222-225

左合君,董智.沙漠地区高速公路工程防沙体系效益分析.水土保持研究,2005, 12(6):222-225

左合君,刘力,董智.库布齐沙漠穿沙公路工程防沙体系维护技术. 干旱区资源与环境,2005,29(3):166-170

汪季,董智.荒漠绿洲下垫面粒度特征与供尘关系的研究.水土保持学报,2005,19(6):9-11

董智,李红丽,孙保平,郝玉光.乌兰布和沙漠东北缘磴口县沙尘天气变化规律及其对防护林体系建设的响应.干旱区资源与环境,2004,18,spp: 269-275

董智,李红丽,左合君等.土壤凝结剂沙障防沙机理的风洞模拟实验研究.干旱区资源与环境,2004,18(5):154-159

董智,李红丽,左合君等.土壤凝结剂沙障固沙机理及流沙控制的研究.中国水土保持科学2004,2(2) 16~20

凌侠,董智,孙保平.盐池沙地退化草场植被恢复与流沙防治效果分析.内蒙古农业大学学报, 2004,25(4):38-40

魏江生,董智,左合君.对影响飞播成效因子的研究. 干旱区资源与环境,2004,18(9): 138-141

丁国栋,蔡京艳,王贤,董智.浑善达克沙地沙漠化成因、过程及其防治对策研究—以内蒙古正蓝旗为例. 北京林业大学学报,2004,26(4):15-19

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

林学考研院校

基本信息

专业介绍

专业点分布

专业大学排名

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |

| 1 | 10022 | 北京林业大学 | A+ |

| 2 | 10298 | 南京林业大学 | A+ |

| 3 | 10712 | 西北农林科技大学 | A- |

| 4 | 10225 | 东北林业大学 | B+ |

| 5 | 10341 | 浙江农林大学 | B+ |

| 6 | 10389 | 福建农林大学 | B+ |

| 7 | 10538 | 中南林业科技大学 | B |

| 8 | 10626 | 四川农业大学 | B |

| 9 | 10677 | 西南林业大学 | B |

| 10 | 10086 | 河北农业大学 | B- |

| 11 | 10410 | 江西农业大学 | B- |

| 12 | 10434 | 山东农业大学 | B- |

| 13 | 10129 | 内蒙古农业大学 | C+ |

| 14 | 10201 | 北华大学 | C+ |

| 15 | 10564 | 华南农业大学 | C+ |

| 16 | 10364 | 安徽农业大学 | C |

| 17 | 10466 | 河南农业大学 | C |

| 18 | 10657 | 贵州大学 | C |

| 19 | 10157 | 沈阳农业大学 | C- |

| 20 | 10504 | 华中农业大学 | C- |

| 21 | 10733 | 甘肃农业大学 | C- |