山东农业大学林学院林学保研条件

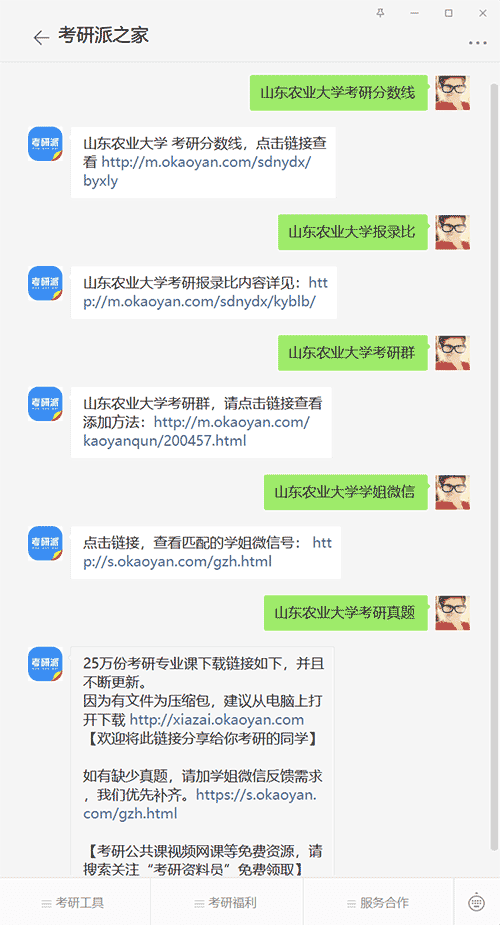

微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【山东农业大学考研分数线、山东农业大学报录比、山东农业大学考研群、山东农业大学学姐微信、山东农业大学考研真题、山东农业大学专业目录、山东农业大学排名、山东农业大学保研、山东农业大学公众号、山东农业大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应山东农业大学考研信息或资源。

山东农业大学林学院林学保研条件信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,山东农业大学林学院林学保研条件信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,考研派的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。

研究生为你答疑,送资源

相比于考研,了解山东农业大学林学院林学保研条件更加苛刻,成绩要求是最基本的,山东农业大学林学院林学保研条件基本筛掉了90%的人,然后10%的优秀同学开始竞争,每年保研项目开启,大家都比较关心山东农业大学林学院林学保研条件有没有变化,一般来说,山东农业大学林学院林学保研条件基本不会有什么变化,7-8月的夏令营,9月份的预推免以及10月份的正式推免都有自己的保研条件,但是通过往年的信息都能做一个大概的猜测,每当一个保研项目开启后,同学们第一个关注的就是山东农业大学林学院林学保研条件,因为这直接关系到自己够不够资格保研,如果不行,那就换一所或者选择考研,而获取山东农业大学林学院林学保研条件最准确的方法就是从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-9月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,山东农业大学林学院林学保研条件可能会刷掉一些想要保研的同学,但是也不要灰心,自己仍有选择的余地。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。

想要快速了解山东农业大学林学院林学保研条件,可以通过山东农业大学林学院林学保研信息网查询,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,想要稳上岸,就一定要准确查询山东农业大学林学院林学保研条件,山东农业大学林学院林学保研信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,小编会在第一时间公布山东农业大学林学院林学保研条件,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,山东农业大学林学院林学保研信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸

山东农业大学林学院导师高鹏

高鹏 男,博士,山东农业大学副教授,水保系主任,硕士生导师。先后于内蒙古农业大学、北京林业大学和中国科学研究院获得学士、硕士和博士学位。中国水土保持学会、山东水土保持学会会员,中国科学院沈阳应用生态研究所国内访问学者。入选山东农业大学1512第四梯队。

主要从事复合农林生态与水资源调控、建设项目水土保持工程规划设计与效益监测方面的教学与科研工作。主持或参加国家、省(市)科技厅、省水利厅课题 8 项。曾获东北四省区水利科技成果一等奖1项;水利部淮河水利委员会科学技术一等奖1项;省政府科技进步三等奖1项;市(厅)政府科技进步一等奖1项,二等奖4项。先后主持和参加完成了中国博士后科学基金委资助项目、国家863农业节水重大专项、中科院知识创新项目、省科技攻关、等课题项目的研究工作。曾获“省农业科学院跨世纪学科带头人”;省“百千万人才工程”人选;“朝阳市跨世纪113人才工程”人选;“省农业科学院优秀中青年”;“山东农业大学师德先进个人”“山东农业大学五四青年突击手”等荣誉称号。主笔在《PLANT SOIL ENVIRON.》、《Journal of Experimental Botany》、《水土保持学报》、《农业工程学报》、《水利学报》和《中国水土保持科学》等一级学报上发表科研论文30余篇,其中:SCI收录2篇,EI源论文4篇,国际会议论文2篇。主编出版专著1部。

教学工作

一、本科生教学

为本科生开设水土保持工程学、普通生态学、水土保持林学、水土保持方案编制、水文与水资源学、水土保持工程学课程论文等等理论课程;开设水土保持工程学实验设计、普通生态学实验、水土保持方案编制实验设计、水文与水资源学实验设计等实验实践课程;指导本科生生产及公益劳动、专业课综合实习;指导本科毕业生毕业(生产)实习及毕业论文(设计)30余名。辅导学生完成“SRT”项目2项;辅导学生获得山东农业大学本科优秀毕业论文1名;辅导学生获得山东农业大学挑战杯二等奖1项;主笔发表教学研究论文“改造提升水土保持传统学科教学体系的实践与探索”(高等农业教育,2007.08)获山东农业大学教研优秀论文二等奖。

二、研究生教学

为硕士生开设水土保持方案编制与规划设计、流域管理与信息技术、水土保持专题等课程。

指导研究生6人,农业推广硕士3人。

科研工作

一、研究领域与特长

复合农林生态与水资源调控、流域治理与生态修复、建设项目水土保持与土地复垦方案编制与工程规划设计、工程效益监测与评价。

二、现主持和承担的有关科研项目

“京津风沙源区南部水资源与土壤水环境特征及复合农林种植模式与技术研究”(2006BAD26B06)子课题,国家科技部,子课题主持人。

“辽西生态修复技术模式与效益研究与示范”, 水利部生态修复专项,课题主持人。

“黄淮海地区农作制典型模式及发展方向研究”(200803028)子课题,国家农业部,子课题主持人。

“鲁中南山地果园渗灌节水增产效果研究”(76218),中国博士后科学基金资助项目,课题主持人。

黄河三角洲滩地不同土地利用方式土壤水文生态效应(2008KFJJ06),省重点实验室开放基金资助,课题主持人。

“泰安市水土保持生态村建设模式与效益评价指标体系研究与示范”,泰安市科技局,课题主持人。

“开发建设项目水土保持与土地复垦方案编制与小流域综合治理工程规划设计”,建设单位,课题主持人。

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院研究生招生联系方式

联系人:杨老师电话:0538-8249164

邮箱:yanglcc@126.com

山东农业大学林学院导师邹凤竹

邹凤竹,男,教授,学士,特种经济动物饲养专业硕士生导师。1982年1月毕业于山东农业大学蚕学系,同年赴浙江大学进修。中国蚕学会会员。入选山东农业大学1512第三梯队。

主要从事丝茧学、蚕丝蛋白生物医用复合材料方面的教学和研究工作,同时为本科、硕士生讲授生物统计学及其SAS、SPSS软件等课程。先后主持或参加国家茧丝绸风险基金、山东省丝绸总公司科技攻关、山东省自然科学基金、山东省科技厅、教育厅等的研究项目。曾获山东省科技厅、教育厅科技进步二等、三等奖多项,获中国蚕学会、山东蚕学会优秀论文奖等奖励。在国内外刊物发表论文30余篇。

教学工作

一、本科生教学

一直为本科生讲授丝茧学、丝绸学、蚕桑生物统计学等;指导丝茧学实验及教学实习;指导毕业生毕业(生产)实习及毕业论文(设计)数十名。

二、研究生教学

为硕士生讲授SAS统计分析系统与试验数据处理、SPSS软件与数据处理、丝茧学与蚕丝化学专题等多门课程。指导研究生数人。

近5年来每年完成教学工作量平均达560学时。

科研工作

一、研究领域与特长

蚕茧及蚕丝加工工艺、蚕丝化学及丝蛋白生物医用复合新材料研究

二、科研课题和奖励

提高现行蚕品种茧丝洁净成绩技术研究2004-2006 国家级子课题,主持

高产优质高效蚕业综合技术研究与开发 2005山东省科技进步二等奖,第8位

全龄育家蚕人工饲料技术研究 2008山东省科技进步二等奖,第4位

优质家蚕新品种培育 山东省教育厅科技进步二等奖,2009,第4位

三、代表性论文

邹凤竹 等. 蔟中环境与生丝洁净关系的研究 2002 蚕业科学

邹凤竹 等. 家蚕蛹数量型体征值间关系的研究 2005蚕业科学

马芳 邹凤竹 等. 丝素/明胶共混膜的结构与溶解性能的初探 2005 蚕业科学(通讯作者)

邹凤竹 等. 蚕茧收烘贮环节与内印、油茧发生率关系的研究 2006蚕业科学

Zhao HP Zou FZ et al. Mechanical properties of silkworm cocoons 2005 POLYMER

陈春花 邹凤竹 等. 丝素/壳聚糖共混膜性能测定及制备配方探讨 2007 蚕业科学(通讯作者)

陈春花 邹凤竹 等. 丝素-壳聚糖共混膜的物理性能和细胞相容性探讨 2007 蚕业科学(通讯作者)

邹凤竹 等. 春季桑树叶片生长模型探讨 2008 蚕业科学

Maoxue Chen, Fengzhu Zou, et al. Consistency Testing and Combining of the Regression Models with Different Experiment Conditions 2008 Advances in Biomathematics

邹凤竹 等. 3个家蚕品种产量与体质量性状指标的协方差分析 2009 蚕业科学

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院导师王洪涛

王洪涛,副教授,硕士研究生导师,园林系副主任。

先后于北京林业大学园林专业取得学士学位和硕士学位。曾经在同济大学和德国卡塞尔大学(建筑/城市规划/景观规划系)进修和访问研究。 主要从事城市园林绿地规划设计方面的教学和研究工作。先后完成“平邑县城市绿地系统规划(2007-2020)”、“德州城区人工湿地水资源综合利用工程详细规划”和“淄博高新区玉皇山生态恢复项目修建性详细规划”等数十余项园林规划设工程项目。还主持山东省自然科学基金项目“基于可视化技术的景观道路模型验证系统”一项和多项校级教学科研课题。参加编写全国统编教材《城市绿地规划》和《景观设计(风景园林)专业英语》两部。在《城市规划》、《国外城市规划》和《城市环境设计》等杂志发表文章十多篇。 近几年,指导本科生在2009年第七届中国环境艺术设计学年奖等大型竞赛活动中,取得了多项奖励。

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院导师王延玲

王延玲,女,副教授,硕士生导师。山东省现代农业产业体系水果创新团队成员。1992年毕业于山东农业大学林学师范专业,获农学学士学位,2004年获山东农业大学森林培育专业农学硕士学位,2011年获山东农业大学果树学博士学位。主要从事园林植物与观赏植物方面教学与研究工作。主要研究方向为园林植物种质资源与生物技术育种。作为主要参与者参与完成国家自然基金3项,山东省林业厅项目1项,在Planta,中国农业科学,园艺学报,山东农大学报,北方园艺等刊物发表论文20余篇。

教学工作

为本科生开设园林树木学、观赏树木学、观赏植物学与观赏树木栽培学等理论课程,并开设其实验课程,指导本科生专业课综合实习;课程论文;以及指导毕业生毕业(生产)实习及毕业论文(设计)等。

科研工作

一、研究领域与特长

园林植物种质资源与生物技术育种。

二、近年来的有关科研项目

苹果果实质地品质形成机理的研究 (编号:31171932),国家自然科学基金。

新疆野苹果(Malus sieversii)种下居群遗传结构及核心种质构建的研究,(编号:30871679)国家自然科学基金

山东省现代农业产业技术体系水果产业创新团队建设任务协议书,山东省农业厅、财政厅项目。

木瓜属Chaenomeles种质资源的SRAP标记与评价(编号:30972406),国家自然科学基金。

仙客来盆花质量标准制定,山东省林业厅项目。

新型测高器研制 山东省林业厅一等奖

另外,还参与国家重点基础研究发展计划课题(2011CB100606)、山东省农业良种工程项目等项目的研究工作。

三、近年来发表的代表性论文

王延玲;张艳敏;冯守千;宋杨;徐玉亭;张友朋; 陈学森.新疆红肉苹果果皮果肉呈色差异机理.中国农业科学.2012

王延玲;张艳敏;冯守千;田长平;王海波;刘遵春;宋杨;陈学森. 新疆红肉苹果转录因子MsMYB10基因的克隆、序列分析及原核表达.中国农业科学2010,43(13):2735-2743.

王延玲.新疆红肉苹果红色发育机理的初步研究,山东农业大学博士论文.2011

Shouqian feng,Yanling Wang,Song yang,Yuting and Xuesen Chen.Anthocyanin biosynthesis in pears is regulated by a R2R3-MYB transcription factor PyMYB10.Planta, 2010, 232(1),245-255.

Shouqian feng, yanlingwang, yangsong, xuesenchen Differential expression of proteins in red pear following fruit bagging treatment.the protein journal,2011, 2 30(3):194-200

田长平,王延玲,刘遵春,王传增,孙家正,王娜,陈学森. 1-MCP和NO处理对黄金梨主要贮藏品质指标及脂肪酸代谢酶活性的影响. 中国农业科学2010,43(14):2962-2972

张春雨,陈学森,张艳敏,苑兆和,刘遵春,王延玲,林 群.采用分子标记构建新疆野苹果核心种质的方法.中国农业科学,2009,42(2):597-604

张艳敏;冯涛;张春雨;何天明;张小燕;刘遵春;王延玲;束怀瑞;陈学森.新疆野苹果研究进展.园艺学报,2009, 36 (3): 447-45

冯守千;陈学森;张春雨;刘晓静;刘遵春;王海波;王延玲;周朝华.砂梨品种‘满天红’及其芽变品系‘奥冠’花青苷合成与相关酶活性研究.中国农业科学,2008,41(10):3184-3190

王延玲.仙客来花药培养研究,山东农业大学硕士论文.2004

王延玲;丰震;赵兰勇.植物花药培养研究进展,山东农业大学学报(自然科学版),2006, 37 (1) : 149~151

王延玲;丰震;赵兰勇;陈云英;刁兴才.基因型、低温预处理对仙客来花药培养的影响,北方园艺,2006,(3) :123

王延玲;张志国;王文莉;陈云英.仙客来特性及生产栽培技术.北方园艺,2005 (5) :38~39

王延玲;丰震;赵兰勇;吴祥春;王文莉.仙客来花药培养外植体消毒研究.山东林业科技,2004(4)

王延玲.仙客来花药培养研究.山东农业大学硕士论文.2004

王延玲,颜卫东.猥实及其应用价值和栽培技术.山东林业科技,2002(2)

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学090700考研科目及参考书目

专业信息

- 所属院校:山东农业大学

- 招生年份:2020年

- 招生类别:全日制研究生

- 所属学院:林学院

- 所属门类代码、名称:[09]农学

- 所属一级学科代码、名称:[07]林学

专业招生详情

| 研究方向: | (01)林木遗传育种(02)森林培育(03)园林植物与观赏园艺(04)森林经理学(05)水土保持与荒漠化防治(06)动植物资源保护与利用 | |

| 招生人数: | 20 | |

| 考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(611)化学(自命题) ④(901)植物生理学与生物化学(自命题) 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(614)数学(自命题) ④(901)植物生理学与生物化学(自命题) |

|

| 备 注: | ||

2021山东农业大学水土保持林学与农田防护林学研究生参考书目

F00408【水土保持林学与农田防护林学】 复试科目 《水土保持林学》李凯荣等主编,科学出版社,2012年;《农田防护林学》朱金兆等主编,中国林业出版社,2010年。《土壤学》黄昌勇主编,农业出版社。《生态学》李博主编,高等教育出版社,2000年。山东农业大学林学院导师王利

王利,博士,高级实验师。林木遗传育种学硕士研究生导师,先后于山东农业大学攻读学士、硕士和博士学位。进入“1512工程”第四层次。主要从事林木遗传育种等方面的教学研究及省重点实验室、学院科研实验室的管理工作。参加国家自然科学基金课题1项,主持山东农业大学博士基金、省博士基金项目及博士后基金项目3项。已在遗传学报、中国农业科学、林业科学等刊物发表论文30多篇。

工作职责

主要讲授林木遗传育种、园林植物遗传育种。指导本科毕业生完成毕业论文,现指导研究生3名。主要负责山东省土壤侵蚀与生态修复重点实验室、省森林培育重点实验室和农业生态与环境等实验室的建设、仪器使用维修及日常管理工作。

科研工作

一、研究领域

主要从事林木种质遗传多样性、系统发育及生理等方面的研究工作。

二、主要研究课题

叶籽银杏ITS、matk、adh序列分析及系统发育研究,国家自然科学基金项目,第二位。

山东古银杏种质遗传多样性的AFLP与ISSR研究,山东农业大学博士基金、山东省博士基金项目,主持人。

三、代表性论文

王利,李建华,韩克杰.量化评定奖学金的方法,中等林业教育,1998

王利,邢丗岩,韩克杰,唐文煜,束怀瑞,郭彦彦,李世美.银杏雄株种质亲缘关系的AFLP分析,中国农业科学,2006

王利,邢丗岩,杨克强,王正华,郭彦彦,束怀瑞.银杏观赏品种遗传关系的AFLP分析(英文版),遗传学报,2006

李世美,邢丗岩,李宝进,王利.叶籽银杏的发生及其个体与系统发育研究述评,林业科学,2007

邢世岩,高进红,姜岳忠,李士美,李保进,王利.银杏特异种质核型进 化趋势研究.林业科学,2007

王利,郭华田,李继国,耿翠芳,宋金斗,戴勤鑫,成丽.毛叶山桐子快速播种育苗技术的研究,山东林业科技,2008

韩克杰,邢丗岩,王利,陈立亭,高进红,郭彦彦.欧榛脂肪及脂肪酸成分分析及评价,中国粮油学报,2008

王利,邢丗岩,王芳,韩克杰. 银杏雌株种质遗传关系的AFLP分析,林业科学,2008

姜岳忠,董玉峰,马玲,王利,徐兴华.山东主栽杨树品种的AFLP分析与鉴定,山东农业大学学报,2010

王利,杨洪强,范伟国,张召.平邑甜茶叶片光合速率及叶绿素荧光参数对氯化镉处理的响应,中国农业科学,2010

王利,陈述,董金伟,白世红,韩克杰,李东发,张召.古银杏种质亲缘关系及遗传多样性的ISSR分析,经济林研究,2010

王利,杨洪强,张召,范伟国,姜倩倩,冉昆.根区酸化对平邑甜茶叶片光系统活性和光合速率的影响,林业科学,2011

联系方式

电话:0538-8249902(O)

电子邮件:

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学风景园林学083400考研科目及参考书目

专业信息

- 所属院校:山东农业大学

- 招生年份:2020年

- 招生类别:全日制研究生

- 所属学院:林学院

- 所属门类代码、名称:[08]工学

- 所属一级学科代码、名称:[34]风景园林学

专业招生详情

| 研究方向: | (01)园林与景观设计(02)风景园林历史与理论(03)特色园林植物种质资源 | |

| 招生人数: | 11 | |

| 考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(344)风景园林基础 ④(806)风景园林设计(3小时快题) |

|

| 备 注: | ||

山东农业大学林学院风景园林学研究生培养方案

风景园林学 一级学科学术学位硕士研究生培养方案(学科代码: 083400 )

一、培养目标

培养具有高尚的思想品德、正确的政治立场、严谨的治学态度、求实的创新精神、扎实的专业知识,可以在高等院校、研究机构、政府机关、企业和相关领域从事教学、科研、生产、推广和管理工作的复合应用型人才。具体要求:

1、较好地掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,树立辩证唯物主义和历史唯物主义世界观。

2、拥护党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法,品行端正。具有强烈的事业心和为风景园林科学事业献身的精神。

3、掌握风景园林学科的基础理论、专业知识和前沿发展动态,具有较好的理论研究能力、扎实的规划设计基础、全面综合的知识结构,能够进行城乡风景园林规划与设计、城市绿地系统规划、风景名胜区规划、城市绿地及城市景观规划设计,以及园林植物研究与应用等。

4、较熟练掌握一门外国语言。

5、具有健康的体魄和良好的心理素质。

二、学科方向

1、特色园林植物种质资源

重点研究内容有:山东省特色花卉牡丹、芍药、玫瑰、月季等种质资源收集与评价、新品种培育、重要观赏性状形成机理解析;山东省特有树种和珍稀树种资源调查、保存与评价;具有较高观赏价值的植物资源的开发与应用;园林植物造景与景观评价。

2、园林与景观设计

重点研究内容有:生态园林城市设计与绿地系统规划、风景区总体规划与各类专项设计、农业观光园规划设计、工矿废弃地景观恢复设计、湿地景观设计、园林建筑设计等;各种类型绿地的园林植物选择、配置、生态和景观效益分析等。

3、风景园林历史与理论

重点研究内容有:中国古典园林空间形态、意境结构、理景手法;西方现代园林的产生及演变过程;泰山建筑、景观空间结构分析;当今园林设计、景观评价理论;城市绿地生物多样性保护规划等。

三、培养方式

硕士研究生的培养实行导师负责制。导师组负责学位点建设规划及硕士研究生培养方案的制定与修订,组织研究生入学考试命题、阅卷及复试,组织研究生论文开题报告的论证、专题讨论、中期考核、论文预答辩与答辩,研究决定与研究生培养有关的其它重要事项。导师负责指导制定培养计划、课程学习、文献阅读、教学生产或社会实践、论文选题、科学研究和撰写学位论文等。研究生与导师指导关系的确定采取研究生与导师双向选择的办法。导师调离学校或外出时间超过一年,或因其它原因不能继续指导时,学院负责变更研究生的指导关系,并报学校备案。

四、学制及学习年限

学制三年,学习年限三至五年,五年不毕业者作结业处理。

五、课程学习与必修环节

1.课程学分

①本学科基本学分要求为30学分。

②学位课程不低于13学分(园林与景观设计、风景园林历史与理论两个方向)或14分(特色园林植物种质资源方向)。

2.必修环节、校外实践研究

专题讨论与实践教育1学分

3、跨学科或同等学历者,须在导师指导下补修2-3门本学科本科主干课程,计成绩,不计学分。补修课程不及格者,不进行中期考核。

4、每位学生需修满31学分,其中课程(含学位课与非学位课)30学分,必修环节(专题讨论与实践教育)1学分。

课程设置(见附表1,2)

六、毕业与学位要求

答辩资格审核:研究生完成培养方案规定的课程学习任务、实践环节,修满规定学分,完成学位论文且查重符合要求,在规定的国内外正式学术刊物(其中风景园林历史与理论、园林与景观设计方向为学科指定刊物)发表与学位论文内容有关的研究论文,经导师同意后方可申请预答辩。学院对硕士研究生的答辩资格和科研原始资料(资料存档地点由学院和导师协商)进行审核。审核通过后报学校核准,准予预答辩。

论文评阅:由学校统一组织盲评,盲评通过者,参加学位论文预答辩,不通过者,不能进入下一程序。

论文预答辩:学位点统一组织本学位点学位论文全员预答辩,学校抽取部分学位论文参加学校统一组织的预答辩。预答辩委员会采取无记名投票方式决定是否通过预答辩,通过预答辩的论文经修改后参加正式答辩;未通过预答辩者,不能参加正式答辩,延期毕业。

论文答辩:答辩工作由学位点统一组织;答辩委员会由至少5名具有高级职称的相关专业专家组成,外单位专家至少1人,答辩委员会主席由校外专家担任。

学位授予:硕士研究生在校期间须以第一作者公开发表至少1篇体现学位论文主要内容的研究论文(署名单位为山东农业大学),方可申请硕士学位。

对通过学位论文答辩者,按照《山东农业大学研究生学位授予工作实施细则》要求,由学院学位评定分委员会审核推荐,校学位评定委员会批准,授予硕士学位。

学院院长(签字): 学位评定分委员会主席(签字):

学院(公章) 日期:

附表1

|

林学 学院 风景园林学 专业 硕士 生课程设置 研究方向:(1)特色园林植物种质资源;(2)园林与景观设计;(3)风景园林历史与理论 |

||||||

|

课程 类别 |

课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课学院 |

| 学位课程 | GS012004 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 1 | 马克思主义学院 |

| GS011002 | 硕士公共英语 | 4 | 72 | 2 | 外语学院 | |

| GS001001 | 高级植物生理(培养方向1必修) | 3 | 54 | 1 | 生命科学学院 | |

| GS015001F | 高级生物统计(培养方向1必修) | 2 | 36 | 1 | 信息学院 | |

| S009162 | 园林植物种质资源(培养方向1必修) | 3 | 54 | 3 | 林学院 | |

| S009180 | 风景园林设计竞赛专题(培养方向2、3必修) | 3 | 54 | 1 | 林学院 | |

| S009181 | 园林植物景观营造(培养方向2、3必修) | 2 | 36 | 2 | 林学院 | |

| S009163 | 中国风景园林艺术之源流(培养方向2、3必修) | 2 | 36 | 2 | 林学院 | |

| 选修课程 | GS017001 | 科技论文写作 | 2 | 36 | 2 | 文法学院 |

| GS001008F | 植物生理学实验技术 | 2 | 36 | 1 | 生命科学学院 | |

| GS013002 | 仪器分析 | 3 | 54 | 1 | 化学院 | |

| GS001004 | 基因工程原理和技术 | 2 | 36 | 2 | 生命科学学院 | |

| GS017002 | 中国传统文化 | 2 | 36 | 1 | 文法学院 | |

| GS017003 | 求职面试礼仪 | 1 | 18 | 2 | 文法学院 | |

| S005020 | 花卉组织培养技术 | 1 | 18 | 2 | 园艺学院 | |

| S009049 | 高级园林植物育种学 | 1 | 18 | 2 | 林学院 | |

| S009068 | 花卉装饰艺术 | 1 | 18 | 3 | 林学院 | |

| S009164 | 花卉分子生物学 | 2 | 36 | 1 | 林学院 | |

| S009165 | 植物分类研究法 | 1 | 18 | 1 | 林学院 | |

| S009166 | 园林植物新品种专题 | 1 | 18 | 1 | 林学院 | |

| S009167 | 野生花卉资源 | 1 | 18 | 2 | 林学院 | |

| S009146 | 风景园林规划设计理论思潮 | 2 | 36 | 2 | 林学院 | |

| S009145 | 风景园林规划设计案例分析 | 2 | 36 | 1 | 林学院 | |

| S009144 | 风景园林工程与技术 | 2 | 36 | 2 | 林学院 | |

| S014156 | 风景园林建筑设计 | 2 | 36 | 3 | 水土学院 | |

| S009148 | 风景园林规划设计法规 | 1 | 18 | 2 | 林学院 | |

| S009183 | 现代旅游规划设计原理 | 2 | 36 | 2 | 林学院 | |

| S009054 | 森林公园规划设计 | 1 | 18 | 3 | 林学院 | |

| GS016001 | 文献检索 | 1 | 18 | 1 | 图书馆 | |

| S006130 | 地理信息系统技术 | 2 | 36 | 1 | 资环学院 | |

| S009168 | 城市规划方法与实践 | 2 | 36 | 2 | 林学院 | |

| S009169 | 风景园林高级表达 | 2 | 36 | 2 | 林学院 | |

| 必修环节 | BXHJ009001 | 专题讨论与实践教育 | 1 | 18 | 3 | 林学院 |

| 补修课程 | BX009012 | 花卉学(培养方向1) | 不计学分 | 36 | 1 | 林学院 |

| BX009013 | 园林树木学(培养方向1) | 36 | 1 | 林学院 | ||

| BX009014 | 园林植物遗传育种学(培养方向1) | 36 | 1 | 林学院 | ||

| BX0091041 | 园林史(培养方向2,3) | 36 | 1 | 林学院 | ||

| BX0091042 | 园林艺术原理(培养方向2,3) | 36 | 1 | 林学院 | ||

| BX0091043 | 园林计算机辅助设计(培养方向2,3) | 36 | 1 | 林学院 | ||

山东农业大学林学院导师林全业

林全业,男,1955年生,山东青岛人。

教授,林学实验教学中心主任。森林培育学科硕士生导师。

兼任中国和山东林学会理事。 1982年本校林学专业毕业后留校任教,1983-1984年赴南京林业大学进修学习,长期从事森林培育学科教学和科研工作。为本科生讲授森林经营学、造林学、林木研究法及植物生态学、农业生态学等课程;为硕士研究生讲授高级森林培育学、森林培育研究进展等课程。指导本科生60余人,硕士生2人。

2003年7月受聘任林学实验教学中心主任。主持省自然科学基金课题1项、省实验技术研究课题1项,参加省厅级科研课题8项。获科技进步奖3项。发表专业论文20余篇,实验技术研究论文8篇,获省教育技术与装备协会优秀论文奖2等奖(首位)2项。获省气象局优秀论文奖3等奖1项。出版学术专著2部。

现主要从事实验教学管理和实验技术研究工作。

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院木材科学与工程学科介绍

一、学科概况

山东农业大学木材科学与工程学科创建于2006年,历经原科技学院、水利土木工程学院建设,于2011年7月调整至林学院管理。木材科学与工程专业属工学学科,其服务的木材工业在我国国民经济建设中具有重要的地位和作用。本专业主要培养具备扎实的数学、物理、化学等基础理论,掌握木材及木质复合材料的结构、性能、加工利用等专业知识,熟悉我国林业、木材工业、环境保护的方针、政策和法规,了解国内外木材科学与技术的理论前沿、应用前景及发展动态,可在人造板、家具设计与制造业、室内装饰工程领域的大型公司、海关、质检局、环保局、林业局、高等院校、科研院所等单位从事木材鉴定与检验、低碳木质材料精深加工、绿色人造板生产、家具及装饰木制品设计与制造、环保胶粘剂研发、木材工业装备应用等方面工作的应用型、复合型高级专业技术人才。学制四年,授予工学学士学位。

本学科教师均具有研究生学历,主要骨干教师全部具有博士学位,其中具有海外留学经历的高层次人才1人,是一支高素质的师资队伍。已在《Holzforschung》、《International Biodeterioration & Biodegradation》、《Journal of Applied Polymer Science》、《Bioresources》、《Materials Research Innovations》、《Wood Research》、《复合材料学报》、《林业科学》、《家具》、《家具与室内装饰》等国内外高水平学术期刊上发表论文80余篇,其中SCI、EI收录论文31篇,授权和公开国家专利20余项,主编和参编专著2部(章),主持和参加国家、省部级纵向课题10项,与企业合作的横向课题3项。

基于山东省庞大的木材工业产能和迫切的科技需求,山东省林业厅成立了山东省木材科学研究所,挂靠在本学科,暂设木材解剖研究室、木材保护与改性研究室、家具设计与工程研究室、人才培养培训和技术服务部。

二、师资队伍规划

本学科现有的优秀青年教师毕业于北京林业大学、东北林业大学和南京林业大学,形成了一支年轻化、高学历、学缘结构合理、充满生机与活力的师资队伍。根据学科建设规划,学校将逐步引进木材工业装备、人造板生产工艺方向的优秀博士,完善师资队伍结构,使本学科师资队伍总人数达到6-10人。| 姓名 | 技术职务 | 学位 | 研究方向 |

|---|---|---|---|

| 路则光 | 教授,硕导 | 博士 | 家具设计与工程,装饰木制品,建筑用农作物秸秆纤维保温材料 |

| 李永峰 | 教授,硕导 | 博士 | 木材保护与改性,新型木质纳米复合材料 |

| 席恩华 | 副教授 | 博士 | 木材解剖 |

| 董晓英 | 副教授 | 硕士 | 家具与室内设计,木材保护与改性 |

三、学科建设与发展思路

1.学科建设的指导思想和总体目标

以培养木材产业的卓越工程师为目标,以加快师资队伍建设和完善办学条件为基础,以加强产学研为突破口,积极开展国内外学术交流与合作,推进学科建设,力争在3-5年内获批硕士学位授予权和省级科研平台。2.科学研究

瞄准木材科学与技术发展的国际前沿,利用纳米技术开拓木材科学的内涵与外延,开展以木质材料精深加工为根本、生物质材料综合利用为目标的高新技术研究;结合山东省家具、木门、地板、刨花板、中密度纤维板、胶合板等企业的技术需求,积极促进产学研合作研究。(1)木材细胞结构及其材性研究

研究木材的细胞形态和数量的发育规律,探讨木材细胞壁的壁层结构及其化学成分,剖析其与力学性质的关系,揭示木材的物理性能,为解决造纸生产中纸浆纤维表面起毛现象、干燥过程中水分移动问题和防腐处理中防腐剂的渗透难题等提供科学依据。(2)木材-有机-无机杂化纳米复合材料研究

基于木材天然的双重复杂毛细管系统结构,通过分子结构设计与合成构建木材-有机-无机杂化纳米复合的新模式,并利用有机体与无机体在木材的“微/纳容器”内原位杂化复合制备新型木材-有机-无机杂化纳米复合材料;基于构建的功能性单体体系,通过控制有机体与无机体的均匀杂化和界面复合,协同优化赋予木材高强的力学性能和优异的耐久性,以克服传统有机聚合物改性木材的脆性高、热稳定性差和无机(纳米)化合物难以有效改性木材力学性能的缺点,并为构建具有特殊的超疏水、光、电、磁、热响应等功能与智能特性的新型木质复合材料提供重要的科学依据,对于木材尤其低质木材在家居、建筑、交通及军用器械等领域的高附加值利用具有积极的探索价值和潜在的应用前景。(3)仿生超疏水木材保护涂层

受荷叶表面的超疏水特性、变色龙伪装特性等自然界生物独特现象的启发,利用纳米技术在木质材料表面仿生构造超疏水纳米保护涂层,或构建刺激/响应型的具有自清洁、自修复、自加热、抗菌、隐身、电磁响应、光热响应等对光、电、磁、温、湿、压等敏感的智能保护涂层,可望从根本上解决木材天然的吸水膨胀、受潮腐蚀等固有缺陷,并赋予木材独特的智能特性,从而大幅拓宽木材的应用范围,实现(低质)木材的高附加值利用。(4)纳米晶体纤维素与壳聚糖的综合利用

从木材等生物质材料中提取纳米晶体纤维素、壳聚糖等世界上含量最丰富的天然聚合物,利用层层自组装等技术将其复合体制备成高强、透明纳米复合材料膜,应用在食品包装、生物医学等领域,可实现生物质材料的高附加值利用,具有重要的研究价值。(5)基于纳米技术改性的环保型木材用水性涂料/胶粘剂研究

利用零维、一维、二维纳米无机体、有机体改性木制品用水性涂料和胶粘剂,改善涂料/胶粘剂应用的环保性,提高涂料的附着力、耐磨性、硬度及胶粘剂的胶合强度等,对于水性涂料/胶粘剂的拓宽应用具有积极的研究意义。(6)家具用环保水性涂料涂饰技术研究

木家具用水性涂料具有环保、节能、施工安全和延展性好等优点,但推广过程中存在涂层干燥速度慢、漆膜质量受施工环境影响显著等问题。针对上述问题,对涂饰工艺技术作深入研究。(7)智能化家具新产品开发

采用信息化、自动化高新技术开发体现科技性、人性化、智能化的民用家具和办公家具新产品。(8)绿色装饰木制品及其工厂化施工模式研究

研发室内装饰木制品的种类、结构、工厂化制造工艺,实现“工厂化生产、现场组装”的施工模式。(9)建筑用农作物秸秆纤维保温材料研究

针对建筑用农作物秸秆纤维综合利用问题,与建筑材料、土木工程、建筑装饰等学科师资合作,深入开展秸秆纤维新产品的研发,为产业化奠定基础。3、人才培养

拓宽本科教育的专业口径,向家具设计与工程、生物质复合材料方向拓展,教育质量达到国内同专业先进水平,每年招收本科生达到60人。积极推进研究生教育,力争早日实现学科硕士点的独立招生,每年拟招收硕士生3-4人。山东农业大学林学院导师李际红

李际红,女,副教授,博士。林木遗传育种学科硕士生导师。先后于西北林学院、山东农业大学园艺与工程学院、山东农业大学林学院攻读林学专业学士、果树学硕士及森林培育博士学位。中国林学会会员。主要从事林木遗传育种与生物技术方面的教学与研究工作。先后参加国家科技部推广项目、国家自然科学基金、省自然基金、山东省农业良种工程项目的研究;现主持厅级项目两项;中科院沙坡头国家站开放课题一项;参加国家自然基金项目两项,国家教育部高等学校博士学科点专项科研基金及省自然基金各一项;获山东省科技进步一等奖1项,二等奖1,梁希林业科学技术三等奖一项;编写教材五本,其中主编副主编国家规划教材两部,主编副主编校内教材二部,参编一部;在林业科学、园艺学报、分子植物育种等国家核心期刊上发表学术论文近四十余篇。

教学工作

一、教授课程

林学本科专业基础课“林木遗传学”

林学本科专业课“林木育种学”

林学本科必修课“植物组织培养”、“树木组织培养”

林学本科限选课“树木组织培养与良种繁育”

生物技术本科选修课“植物良种繁育”

二、指导大学生科技创新研究项目

赵嘉、刘叶、张杰、潘映旭 窄冠黑白杨组培快繁及再生体系的建立 山东农业大学大学生研究训练(SRT)计划项目 2008.2-2009.2

王聪聪、高丽霞、刘叶、潘映旭 猥实成熟种子愈伤组织诱导与植株再生的研究 泰安市大学生科技创新引导计划 2007D2010(2007.6-2008.6)

王辉、张振、马群 珍稀濒危树种青檀繁育技术研究与开发 泰安市大学生科技创新引导计划 2008D1002(2008.6-2009.6)

张玉凤、夏艳红 常绿地被开花植物—欧石楠引种及繁育技术研究 泰安市大学生科技创新引导计划 2008D2010(2008.3-2009.3)

赵嘉、潘应旭 欧石楠组织培养过程中的甲基化研究 泰安市大学生科技创新引导计划 2009D1009(2009.7-2010.7)

董威、谭起航、高玉明、王海林 欧石楠体细胞胚胎发育的研究山东农业大学大学生研究训练(SRT)计划项目2010.2-2011.2

谭起航、王海林欧石楠体细胞胚胎发育过程中多胺作用机理的研究山东农业大学大学生研究训练(SRT)计划项目2011.2-2012.6

王锦楠、赵全法高档红掌新品种繁育技术的研究与开发泰安市大学生科技创新行动计划一项2011D2001(2012.3-2013.3)

赵岩秋、刘同祥 黑杨派杨树品种高效再生体系的建立山东农业大学大学生研究训练(SRT)计划项目2012.2-2013.6

赵路路、田传恒 红枫优良无性系快繁技术的研究山东农业大学大学生研究训练(SRT)计划项目2012.2-2013.6

三、教学成果

获山东农业大学高等教育教学成果奖 二等奖,第三位 获奖文号为2009-2-3-3,获奖时间2009.3.10;

“白皮松成熟胚不定芽诱导分化技术的优化”一文 被评为2009年度山东农业大学学报(自然科学版)优秀论文

科研工作

一、研究方向

林木遗传育种

生物技术

表观遗传学

林木种质资源收集、保存和评价

二、现主持和承担的有关科研项目

国家科技部推广项目(2003EC000219)(2003-2008)(第3位)

国家自然基金项目(30872040)(2009-2011)(第4位)

国家自然基金项目(31070589)(2011-2013)(第2位)

中科院沙坡头国家站开放课题(2009-2011)(第1位)

山东省自然基金项目(2009ZRB01182)(2010-2011)(第2位)

国家教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20093702110009)(2010-2011)第2位

山东省东营地区科技开发项目(2008-2011)(第1位)

山东省泰安地区科技局项目(2010-2013)(第1位)

山东省东营地区科技开发项目(2012-2015)(第1位)

三、近年来取得的有关科研成果和奖励

(一)科研成果

窄冠黑杨、窄冠黑白杨的选育 2009年获梁希林业科学技术三等奖(第2位)

窄冠黑杨、窄冠黑白杨的选育 2004年获省科技进步一等奖(第4位)

耐盐碱杨树新品种选育 1998年获省科技进步二等奖(第5位)

(二)奖励和表彰

李际红等,白皮松成熟胚不定芽诱导分化技术的优化, 被评为2009年度山东农业大学学报(自然科学版)优秀论文

邢世岩,王京梅,李际红,姚林梅.叶籽银杏GbMADS5基因的克隆与序列分析.中国林学会评为优秀论文三等奖2009

李际红,付茵茵,王聪聪,张 倩,邢世岩*.叶籽银杏基因组DNA甲基化修饰位点的分析.全国第十九次银杏学术研讨会会议论文,获一等奖,2011.10

王聪聪,李际红,邢世岩,付茵茵.不同单株叶籽银杏DNA甲基化的MSAP分析.全国第十九次银杏学术研讨会会议论文,获二等奖,2011.10

张倩 邢世岩 桑亚林 李际红.叶籽银杏叶生胚珠着生叶片与正常叶片中的microRNAs表达差异的分析*.全国第十九次银杏学术研讨会会议论文,获二等奖,2011.10

获山东农业大学高等教育教学成果奖 二等奖,第三位 获奖文号为2009-2-3-3,获奖时间2009.3.10;

《园艺植物遗传育种学》国家规划教材 高教出版社,李际红,副主编,该教材获2008年江苏省第二届教育科学优秀成果三等奖.

张玉凤.外源物质对欧石楠诱导分化的影响.山东农业大学2011届优秀学士论文二等奖,导师 李际红,2011

董威.窄冠黑白杨及欧美杨108号杂交后代胚挽救的初步研究.山东农业大学2012届优秀学士学位论文,导师 李际红, 2012

四、近年来编写的教材和发表的代表性论文

(一)教材

《园艺植物遗传育种学》国家规划教材 高教出版社 2005.1出版 副主编

《园艺植物育种学》 21世纪农林类本科规划教材 2008.3出版 主编(1)

《园林植物育种学》(大专教材) 校内教材 2003.9主编(1)

《遗传学》(大专教材)校内教材 2002.9副主编(1)

《林木育种学实验实习指导书》(大专教材)校内教材 2002.9 副主编(1)

《林木育种学实验实习指导书》(大专教材)校内教材 2001.9 主编(1)

(二)代表性论文

李际红、孟凡志、刘海燕、张义群.稀土及多胺对欧石楠瓶苗生根的效应.山东农业大学学报(自然科学版),2012,43(2)169-173

李际红,邢世岩*,王聪聪,张 倩,付茵茵.银杏基因组DNA甲基化修饰位点的MSAP分析.园艺学报,2011,38(8):1429-1436

邢世岩,李际红,邢浩,张芳,韩晨静,唐海霞.叶籽银杏种实形态解剖特征比较.林业科学,2011,41(1):56-61

韩晨静,邢世岩*,董章凯,张芳,李际红.叶籽银杏叶生胚珠的发育组织化学研究.园艺学报,2011,38(5):817-824

李际红,邢世岩,孟凡志.植物组织培养实验教学创新体系的研究.教育教学论坛,2011,12

李际红、邢世岩、周继磊、李建华、唐海霞 黑赤松成熟胚诱导不定芽的研究.中国农学通报,2010,26(1):27-31

李际红、邢世岩、孟凡志、王京梅.白皮松成熟胚不定芽诱导分化技术的优化.山东农业大学学报(自然科学版),2009,39(4)641-646

王京梅、李际红、邢世岩、姚林梅.叶籽银杏GbMAD5基因的克隆与序列分析.分子植物育种,2009,7(5):1015-1020

邢世岩、李际红、王京梅等.植物表观遗传变异.分子植物育种,2009,7(5):996-1003

董雷雷、邢世岩、李际红、王京梅.叶籽银杏trnS-trnG序列测定与分析.中国农学通报,2008,24(12):168-171

李际红、邢世岩、刘国兴、张有朋.窄冠白杨组培快繁与再生体系的建立. 中国农学通报,2008,24(7):60-64

李际红、李玲等.北美红花槭实生苗多样性的分析.山东农业大学学报(自然科学版),2007,38(2):169-172

李际红、韩晓娇、卢胜西、孙仲序.红叶石楠生根培养与根系活力的研究.园艺学报,2006,33(5):1129-1132

李际红、张有朋、庞金宣、孙仲序.窄冠黑青杨叶片再生体系的建立.山东农业大学学报(自然科学版),2006,29(1)132-136

李际红、周庆和、谢会成.驱蚊香草组培技术的研究.中南林学院学报,2005,25(5)92-96

李际红、谢会成、许建农、韩晓娇、孙仲序.穿山薯蓣不定芽的诱导与植株再生.山东农业大学学报(自然科学版),2005,36(1):82-86

李际红、庞金宣、刘国兴、张有朋.窄冠黑杨、窄冠黑白杨在农林复合经营中的应用.东北林业大学学报,2005,33(5)

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院林学专业学科介绍

一、学科概况

山东农业大学林学学科创建于1906年设立的山东高等农林学堂,迄今已有百年办学历史,形成了深厚的学术积淀,在林业科研和人才培养领域取得了丰硕成果。林学专业涵盖博士后、博士、硕士、本科层次齐全的人才培养体系,现有林学一级学科博士后流动站、生态学一级学科博士点、森林培育博士点、林学一级学科硕士点、生态学一级硕士点、森林培育硕士点、林木遗传育种硕士点、森林经理硕士点和国家林业局山东泰山森林定位研究站、森林培育山东省重点学科。

本专业拥有一批高素质的师资队伍。现有教授6人,副教授9人,讲师3人。其中有14人获得博士学位、2人获硕士学位。另外聘任美国纽约州立大学、中国科学院西北寒旱研究所、中国林业科学研究院、北京林业大学、山东省林业科学研究院等单位知名专家教授为兼职教授6人,遴选校外兼职研究生导师4人。

森林培育学和林木遗传育种学是本专业的优势学科。经过老一代林学家梁玉堂教授、龙庄如教授、许慕农教授、庞金萱教授等人的建设和完善,特别是近10年来在学科建设中取得的成绩,形成了鲜明的地域特色和办学优势,在国内同类院校中具有良好声誉,先后获得国家科技进步二等奖1项、国家发明二等奖1项,省部级科技进步一等奖3项、二等奖5项、三等奖8项,获得植物新品种权和新品种认定20余个。近年来,本专业在学科建设、科学研究、人才培养方面,均取得了显著成绩。

林学专业本科生教育注重理论与实践的结合,在加强基础理论学习、拓宽基础平台的基础上,着力加强实践教学环节。1988年进行了实验室管理改革,将原来以教研室为单元的实验室调整到以系为单位的实验室,大大提高了实验室的利用率。1998年和1999年,结合学校本科生培养方案的修订,根据林学专业的特点,创立了2+2人才培养模式,即基础教育和专业教育的结合与课程教学实习和综合专业教学实习相结合。2000年,进一步加强了对本科生教育的力度,从3年级开始实行指导教师制,做到每一个学生升入3年级以后都有专门的指导教师进行指导,制定科研方向,指导完成专业调查和科研工作,林学专业成为我校第一批实行本科生导师制的试点专业,本科生毕业一次性考研率50%以上,本科生一次性就业率95%以上。

二、师资队伍规划

| 姓 名 | 学位 | 技术职务 | 研究方向 |

|---|---|---|---|

| 邢世岩 | 博士 | 教授,博导 | 林木遗传育种学、森林培育学 |

| 王华田 | 博士 | 教授,博导 | 森林培育学、经济林栽培学 |

| 曹帮华 | 博士 | 教授,博导 | 森林培育学、林木遗传育种学 |

| 鲁法典 | 博士 | 教授,博导 | 森林经理、林业经济管理 |

| 李传荣 | 博士 | 教授,博导 | 生态学 |

| 白世红 | 硕士 | 教授 | 生物统计 |

| 杨克强 | 博士、硕导 | 副教授 | 林木遗传育种学、林木生物技术 |

| 马风云 | 博士、硕导 | 副教授 | 生态学 |

| 李际红 | 博士、硕导 | 副教授 | 林木遗传育种学、林木生物技术 |

| 路则光 | 博士 | 副教授、硕导 | 家居设计与制造、装饰木制品、建筑用农作物秸秆纤维保温材料 |

| 孙居文 | 本科 | 副教授 | 树木学 |

| 李建华 | 博士 | 副教授、硕导 | 森林经理学、测树学 |

| 时鑫 | 本科 | 副教授 | 森林培育学 |

| 王延平 | 博士 | 副教授、硕导 | 植物学、生态学 |

| 李永峰 | 博士、硕导 | 副教授 | 木材保护与改性、新型木质纳米复合材料 |

| 桑亚林 | 博士 | 讲师 | 林木分子生物学 |

| 席恩华 | 博士 | 讲师 | 木材解剖学 |

| 董晓英 | 硕士 | 讲师 | 家具与室内设计、木材保护与改性 |

三、已形成的研究方向

1. 人工林培育与植被重建

本方向长期以来注重分析造林地立地因子与林木生长发育生物学、生态生理学特性的关系,开展了造林树种选择、人工林群体结构和混交林种间关系的研究和困难造林地植被重建与生态恢复理论与技术的研究,揭示了植被自然恢复规律和人工重建机理。本方向是林学学科传统的研究领域,一直具有重要的地位和强大的生命力。在老一代林学家梁玉堂、龙庄如教授的带领下,经过近20年的科研积累和一批具有高学历年轻教授的科研探索与实践,在人工林定向培育理论与技术、困难造林地植被重建两个研究领域取得了重大研究进展,处于国内研究的领先水平,形成了北方农区林业鲜明的特色和优势。“十五”以来先后承担了国家重点攻关、国家自然科学基金、国家“863”计划、博士后基金、山东省重点科技攻关、山东省自然科学基金、及其他项目等70余个科学研究项目,在研经费1000余万元。“刺槐建筑与矿柱材林优化栽培模式研究”获得国家科技进步二等奖,另外获得省部级科技进步二等奖1项、二等奖5项、三等奖5项。2. 林木遗传育种与良种壮苗繁育技术

本方向经过近30年来的科学研究积累,形成了以林木遗传育种与种质创新、苗木繁育理论与技术、林木良种开发与推广三大模块为主体的产学研体系。运用树种改良的基本理论和方法,收集了国内外杨树、银杏、刺槐等树种种质资源350余份,建立了固定的种质资源基因库;运用分子生物学理论和生物技术手段,结合常规育种技术,创造和选育了一批新种质,经过区域化试验,筛选出一批综合性状优良的品种;研究了主要树种种子后熟生理和苗木活力,建立了主要木本植物微体快速繁殖、全光自动喷雾扦插育苗技术体系,实现了林木优良品种的快速繁殖;采用多种途径加强科技成果的转化和推广应用,良种推广和技术辐射面积多达20余个省区,取得了巨大的社会效益、生态效益和经济效益。“十五”以来先后承担国家科技部、国家林业局、山东省科技厅等部门攻关项目和重点项目20余项,累计经费760余万元。获得国家发明二等奖1项、省部级进步二等奖1项、二等奖3项、三等奖4项。3. 经济林栽培理论与技术

以华北地区主要经济树种为研究对象,以经济林丰产、优质、高效栽培为研究目标,深入研究了主要经济树种的生物学、生理学和生态学特性,揭示了集约栽培条件下经济林个体和群体的生长发育规律、产量增长进程和质量形成机制,掌握了实现高产、优质、高效栽培的林地环境调控、土壤培肥、节水灌溉和树体管理技术,形成了一整套具有鲜明特色的华北农区林业发展和经济林开发技术模式。“十五”以来先后承担国家科技部、国家林业局、山东省科技厅等部门攻关项目和重点项目20余项,累计经费500余万元。获得省部级科技进步奖3项。4. 人工林经营理论与技术

50年代以来,我国营造了大量的人工林,为生态环境建设和经济建设做出了贡献。随着这些人工林的生长演替,健康科学的经营问题日趋重要。本方向以区域内人工生态公益林和用材林为对象,探索健康可持续经营理论与技术。通过对现有人工林健康状况评价,研究适宜的林分结构、科学的抚育经营措施、可行的更新方式;同时考虑各种经营风险因素,研究风险状态下适应性经营决策技术,指导人工林经营生产实践。拥有林学博士后流动站,森林培育博士点,林学一级硕士授予点,森林培育和森林经理硕士学位授予点。“十五”以来先后承担国家科技部、国家自然科学基金、国家林业局、山东省科技厅等部门攻关项目和重点项目18项,累计经费430余万元。获得省部级科技进步奖5项。5. 生态学方向

森林生态系统是陆地生态系统的主体,对调节和控制全球生态平衡发挥重要作用。强化森林生态学方向的建设与发展是林学专业今后建设的重点。本方向重点致力于生物多样性(生态系统多样性与物种多样性的关系)、生态脆弱区域的演替规律与生态重建理论和技术等方面的研究,拥有生态学一级博士和硕士学位授予点。“十五”以来先后承担国家科技部、国家自然科学基金、国家林业局、山东省科技厅等部门攻关项目和重点项目20项,累计经费500余万元。获得省部级科技进步奖7项。6. 木材科学与工程方向

木材科学与工程专业属工学学科,其服务的木材工业在我国国民经济建设中具有重要的地位和作用。本学科教师均具有研究生学历,主要骨干教师全部具有博士学位,其中具有海外留学经历的高层次人才1人,是一支高素质的师资队伍。已在国内外高水平学术期刊上发表论文80余篇,其中SCI、EI收录论文36篇,授权和公开国家专利20余项,主编和参编专著2部(章),主持和参加国家、省部级纵向课题10项,与企业合作的横向课题3项。基于山东省庞大的木材工业产能和迫切的科技需求,山东省林业厅成立了山东省木材科学研究所,挂靠在本学科,暂设木材解剖研究室、木材保护与改性研究室、家具设计与工程研究室、人才培养培训和技术服务部。山东农业大学林学院导师于东明

于东明,副教授,博士,硕士研究生导师。

主要从事园林规划设计的教学和科研工作,主持山东省林业局课题1项,山东省文化厅课题1项,横向课题10项, 主持或参与完成了数十项园林规划设计项目,在《中国园林》等刊物发表论文二十余篇,副主编教材一部。

2011.9-2012.7北京大学建筑与景观设计学院国内访问学者。

教学工作

一、本科生教学

为本科生主讲园林工程学、景观工程设计与施工、园林工程课程设计等课程,指导本科生专业课综合实习及毕业生毕业(生产)实习及毕业论文(设计)。

二、研究生教学

开设硕士生课程园林植物造景

科研工作

一、主持及参加课题及近年主要社会实践项目:

滨海绿地园林植物的选择及应用研究(2002~2006),山东省林业局,主持

老年人户外游憩空间设计研究(2006~2008), 山东省文化厅,主持

东营市胜利公园规划设计(2012),主持

日照大象谷生态休闲农场总体规划(2011),主持

淄博黄河水利风景区刘春家景区修建性详细规划(2011),主持

肥城都市桃园景观规划设计(2011),主持

东阿县自来水厂区环境设计(2011),主持

乐陵市省级农业高新技术产业示范区总体规划(2010),主持

东营(丁庄镇)高效生态农业示范园规划(2010),主持

新泰市龙廷河沿岸景观整治规划(2010),主要参加人

山东海阳丛麻禅院旅游区总体规划(2009),主持

济宁农业高新技术产业示范区规划(2008),主持

山东工艺美术学院校园景观改造规划设计(2008),主持

新泰韩庄煤矿厂区环境规划设计(2007),主持

泰山风景名胜区桃花峪景区水系综合整治规划(2006),参加

泰安岱庙西花园(素景)改造设计(2006),主持

黄河沿岸(山东段)景观总体规划(2005),主持

泰山风景区黑龙潭水库景观生态恢复规划(2004),主持

莱芜市钢城区汶源大道景观设计(2004),主持

东阿县曹植公园规划设计(2004),主持

东阿县污水处理厂庭院环境设计(2004),主持

诸城市龙都新苑居住小区环境规划设计,主持

临沭苍马山风景区总体规划,主持

京沪高速公路泰安段绿化改造工程设计,参加

淄博江南濠景生态餐厅景观设计,主持

二、近年来取得的有关科研成果和奖励

灵山湾国家森林公园资源(资产)开发评价技术研究(山东软科学优秀成果三等奖)

2006年,指导学生获得山东省“农大杯”节约型园林设计竞赛的银奖(最高奖)1名;铜奖1名

2007年,指导学生获得山东省‘光合杯’园林景观设计竞赛”三等奖1名

2008年,指导学生获第四届全国高校景观设计毕业作品展优秀奖1名

三、近年来专著和代表性论文

(一、)教材

景观园林工程(普通高等教育建筑与环境艺术类精品规划教材),中国水利水电出版社,2010,第二位

(二、)代表性论文

张杰,于东明,谷峰.泰山石园林应用景观评价体系研究.中国园林,2011(10),通讯作者

于东明,张馨文,张光灿.基于利益相关者理论的峨庄美术写生基地发展研究.国土与自然资源研究,2011(4)

张杰,于东明.泰安市园林绿地中泰山石应用现状研究.山东林业科技,2011(2),通讯作者

王海波,于东明,聂晶.泰安天地广场游人行为研究.青岛理工大学学报,2010(5),通讯作者

于东明,臧德奎,刘兵.城市园林绿地市政设施的景观化途径.山东建筑大学学报,2010(2)

贺庆,于东明.泰安市奈河驳岸景观改造研究,山东林业科技,2008(4),通讯作者

尚文平,于东明.东营市东城道路绿地现状分析与改进对策,山东建筑大学学报,2007(6),通讯作者

盖静,于东明.东营市园林树种调查及规划.山东农业大学学报,2007(6),通讯作者

臧德奎,金荷仙,于东明.我国植物专类园的起源与发展.中国园林,2007(6)

于东明,臧德奎,苏成.尊重场地性格的环境设计,青岛建筑工程学院学报,2006(5)

韩新英,于东明,张娟.医院庭院环境设计.青岛理工大学学报,2006(5),通讯作者

Yu Dongming, Piao Yongji,Zhang Juan. A Study on the Landscape Planning and Construction along the Yellou River in Shandong. Korea Journal of Plant and Environment,2006(5)

张娟,于东明.山东黄河沿岸防护工程景观建设分析,山东林业科技,2006(5),通讯作者

于东明,李学良.基于区域发展的灵山湾国家森林公园规划及建设,青岛建筑工程学院学报,2005(3)

于东明,高翅,张恒基.滨海景观带可持续性发展研究,山东建筑工程学院学报 ,2003(4)

于东明,高翅,臧德奎.滨海景观带园林植物的选择及应用研究,中国园林,2003(7)

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

2021山东农业大学林学090700考研科目及参考书目

专业信息

- 所属院校:山东农业大学

- 招生年份:2021年

- 招生类别:全日制研究生

- 所属学院:林学院

- 所属门类代码、名称:[09]农学

- 所属一级学科代码、名称:[07]林学

专业招生详情

| 研究方向: | (01)林木遗传育种(02)森林培育 (03)园林植物与观赏园艺 (04)森林经理学 (05)水土保持与荒漠化防治 (06)动植物资源保护与利用 |

|

| 招生人数: | 26 | |

| 考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(611)化学(自命题) ④(901)植物生理学与生物化学(自命题) 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(614)数学(自命题) ④(901)植物生理学与生物化学(自命题) |

|

| 备 注: | ||

山东农业大学林学院导师张永涛

张永涛,男,副教授,博士。水土保持与荒漠化防治学科硕士生导师。

1994年于山东农业大学林学院林学专业获学士学位,1997年于北京林业大学水土保持学院获硕士学位,2005年于山东农业大学果树专业获博士学位。曾于2003~2004年度于同济大学留德预备部学习一年德语,2004~2005年度被录取为国家公派访问学者,2005~2006年度于德国哥廷根大学森林科学与环境学院进行合作研究。

主要从事森林水文、水土保持监测等方面的教学与科研工作。先后参加国家科技攻关、农业部科技攻关、山东省政府可持续发展项目、世行贷款项目、山东省优秀中青年科学家奖励基金等重大课题研究;现主持或参加山东省生态造林世行贷款项目子课题1项、农业部农业产业体系项目1项、山东省优秀中青年科学家奖励基金及其它项目5项,获山东省软科学优秀成果一等奖1项、三等奖1项,其他厅局级奖励3项。参编教材和专著5部,在学术刊物发表论文31篇。

教学工作

一、本科生教学

先后承担的本科课程有:水土保持林学、水土保持监测与评价、水土保持规划学、水土保持专业英语、水土保持经济林学、水土保持专题、生态林业工程学、水土保持概论、风沙区防护林体系工程、农田防护林学、流域水文学、水土保持经济学、水土保持工程学等。年均工作量280学时,教学评价95.4分。指导本科生生产及公益劳动、专业课综合实习;指导毕业生毕业(生产)实习及毕业论文(设计)百余名。

1999、2000、2001年连续三年被评为山东农业大学优秀班主任;

2003年获山东农业大学首届多媒体讲课比赛二等奖、山东农业大学第二届教学质量二等奖;

2009年获山东农业大学第一届青年教师讲课技能比赛三等奖。

二、研究生教学

开设硕士生课程水土保持专业英语、水土保持经济、水土保持研究法、生态工程效益监测与评价。指导硕士研究生8届8人。

科研方面

一、研究领域与特长

生态林业工程、森林水文、水土保持监测等、近自然林业等。

二、主持和承担的有关科研项目

1996~1997年参加九五国家科技攻关项目“干旱半干旱地区防护林营造技术研究”

1998~2003年参加农大科学基金项目“山东省库区最佳水资源净化森林结构的研究”

1998~2003年参加省科委课题“旱作栽培技术与水分利用效率的研究”

1998~2004年参加省科委课题“小流域综合治理技术的研究”

1998~2005年参加省人民政府可持续发展项目“山区生态资源保护及综合开发利用技术的研究与示

2001~2003年主持泰安市科委课题“植物措施对黄前水库水源与水质保护功能的研究”

2000~2003年参加胶南市横向课题“灵山湾国家森林公园资源(资产)开发评估技术研究”

2002~2006年参加省科技厅课题“泰山汶河沿岸森林配置模式的研究”

2002~2005年主持山东省林业厅课题“森林生态效益计量与评价研究”

2005~2008年主持横向课题“生态旅游评价指标体系的建立与效益评价研究”

2005~2008年主持泰安市科技局课题“泰山森林效益评价研究”

2005~2008年主持校级博士科学基金“森林水源涵养价值核算及优良林分综合评价筛选”

2007~2009年主持青年创新基金“近自然森林经营理论在泰山人工林经营中的应用”

2008~2011年参加农业部国家苹果产业技术体系建设子课题“果园非饱和灌溉理论与实践研究”

2010~2015年主持世行贷款山东省生态造林项目子课题“干旱瘠薄山地树种选择研究”

2011~2013年参加海河水利委员会项目“鲁北平原风沙区水土保持生态建设与发展研究”

2011~2014年主持山东省优秀中青年科学家奖励基金:沂蒙山区典型土壤坡面侵蚀过程与机理

三、取得的有关科研成果和奖励

课题“植物措施对黄前水库水源与水质保护功能的研究”获2004年度泰安市科技进步三等奖,山东省水利厅科技进步二等奖

课题“灵山湾国家森林公园资源(资产)开发评估技术研究”获得2004年度山东省软科学优秀研究成果三等奖

课题“泰安市森林生态功能与效益价值评估研究”获得2009年度山东软科学优秀成果一等奖

教研项目“产学研相结合的水土保持与荒漠化防治人才培养理论与实践的研究”于2004年获得山东农业大学教学成果三等奖

四、发表的专著和论文

2003年参编国家十五规划全国统编教材《水土保持学概论》

2010年参编全国统编教材《林业生态工程学》

石质山地不同树种幼林涵养水源功能的研究,山东农业大学学报,1998,29(3)

对高等农林院校素质教育的思考,中国现代教育论坛,2000年3期

石灰岩丘陵土壤旱作保水技术的研究,水土保持学报,2000,14(3)

不同保水措施的保水效果研究,水土保持通报,2000,20(5)

不同集水面积和施肥量对油松生长的影响,林业科技通讯,2000(10)

节水灌溉技术在安口流域的应用,农业现代化研究,2000(21)

坡改梯的水土保持效益研究,水土保持研究,2001,8(3)

地膜覆盖的水分生理生态效应,水土保持研究,2001,8(3)

山地果园施用保水剂效果研究,水土保持研究,2001,8(3)

封山育林提高森林蓄水保土效益的研究,水土保持研究,2001,8(3)

沿黄两岸综合防护林体系的配置及效益分析,水土保持研究,2001,8(3)

干旱瘠薄山区绿化技术的研究,水土保持学报,2001,15(4)

石质山地不同条件的土壤入渗特性研究,水土保持学报,2002,16(4)

栾树、黄连木水分生理生态特性的研究,水土保持学报,2002,16(4)

黄土高原降水资源环境容量下侧柏合理密度的研究,水土保持学报,2003,17(2)

不同林分枯落物的持水性能及对表层土壤理化性状的影响,水土保持学报,2003,17(2)

集水措施下油松植树带微域环境的水量平衡分析,水土保持学报,2003,17(3)

基于GIS的安口小流域水土保持效益的研究,农业现代化研究,2003,24(2)

水土保持与荒漠化防治人才培养理论与实践,教育科研论坛,2004年第3期

产学研相结合的人才培养模式探索,教育科研论坛,2004年第3期

灵山湾国家森林公园开发建设对胶南市城市化建设的作用研究,山东林业科技,2005年第2期

近自然林业技术与其在生态修复中的应用探讨,2009年全国水土保持生态修复会议论文集

近自然林业在我国的应用,中国水土保持科学,2010,8(1)

泰山典型林分水源涵养功能,林业实用技术,2010年第4期

泰山典型林分的林冠截留特征,中国水土保持科学,2010,8(6)

苹果园春季典型月份和花期水量平衡分析,山东林业科技,2010,40(6)

25年生富士苹果园冠层光能分布格局及其季节变化规律,中国农学通报,2011,27(16)

秸秆覆盖对苹果树盘水分再分配的影响,山东农业大学学报,2011,42(3)

泰山罗汉崖林场林下植被物种组成及生物多样性,中国水土保持科学,2011,9(6)

桑树叶片光合生理性状对土壤水分含量和光照强度的响应,蚕业科学,2012,38(3)

不同土壤水分下栾树光合作用的光响应,中国水土保持科学,2012,10(3)

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院导师王延平

王延平,博士,副教授,硕士生导师,山东农业大学1512第四层次人选,主要从事植物资源学和植物生态学研究。1996~2003年就读西北农林科技大学,获硕士学位。2006~2010年就读山东农业大学,获博士学位。

现正主持或参加国家自然科学基金、教育部博士点基金、山东省自然科学基金等多个项目研究。在生态学报、应用生态学报、生物多样性、林业科学等国家级核心期刊发表论文20余篇。

教学工作

1、主讲《生物多样性保护与利用》

课程简介:生物学前沿学科,通过课程讲解,使学生了解世界生物多样性研究的学科发展前沿;了解中国生物多样性保护和利用面临的机遇和挑战;掌握生物多样性研究的原理和方法;掌握生物多样性保护和持续发展的原则和策略,树立保护生物多样性、保护生态环境的意识。

2、主讲《野生植物资源学》

课程简介:应用植物学的一个分支学科,它以植物分类学、植物地理学、植物化学和保护生物学的理论为基础,研究一定地域内野生植物的种类、数量、分布、利用价值和开发潜力,并对其实施保护的学科。本课程主要讲述植物资源学的基础知识,我国野生植物资源概况、分类,野生植物的调查及鉴定方法,并根据用途分类,选择有代表意义的较高经济价值的野生植物种类为例,对野生药用植物、淀粉植物、油脂植物、保健植物、观赏植物、纤维植物、树脂树胶植物及中国特有植物等类群的主要开发价值及利用现状加以介绍。该课程可作为有志从事植物资源开发利用工作者的选修课。

3、主讲《树木学》

课程简介:研究树木的形态特征、系统分类、生物学特性、生态学特性、地理分布、开发利用及其在林业生态工程、经济开发中的定位与作用的一门学科。它是适用专业的一门专业基础课程。它一方面以植物学、植物生理学为基础,与土壤学、气象学、地理学、森林生态学等有密切联系,另一方面,又是种苗学、造林学、林木育种学、森林利用学、森林经理学、水土保持学的基础理论之一。是林学相关专业的重要专业基础课。通过本课程要求学生掌握本学科所规定的基本理论,植物资源清查基本技能,正确地鉴别树种,在此基础上,进一步研究有关林木的优良类型、利用价值、开发前景,为学习其他有关课程,制订有关林木生产、研究、开发、规划设计及独立工作打下良好基础。

4、指导学生

1、森林游憩对泰山森林生态环境的冲击及生态环境质量管理评价体系研究,泰安市大学生科技创新引导计划(2006D1048,2006-2008),指导教师

2、泰山风景区旅游活动对植被的影响评价研究,山东农业大学大学生SRT计划(2007-2008),指导教师

3、不同种源海州常山叶挥发成分的GC-MS分析,山东农业大学大学生SRT计划(2009-2010),指导教师

4、杨树人工林不同施肥方式下的土壤细菌多样性比较,山东农业大学优秀学士学位论文三等奖(陈鸿鹰),2010,指导教师

科研工作

一、研究领域与特长

植物资源学、保护生物学、生态学

二、现主持和承担的有关科研项目

杨树连作人工林根际微域中3种酚酸的逆境诱导及其环境行为,山东省自然科学基金(Q2008D06,2009-2011),主持人

杨树多代连作人工林土壤中酚酸类化感物质降解微生物的筛选,山东省教育厅(J08LF09,2009-2011),主持人

淮河流域植沂蒙山区被演替规律与生态修复对策研究,淮河水利委员会项目(2006-2007),子课题:典型植物群落演替规律研究,主持人

淮河流域水土保持生态修复机理和评价指标体系研究与示范,财政部、水利部科研专项(2007-2009),子课题:淮河流域植被脆弱性评价及植被演替特征,主持人

干旱瘠薄山地造林树种及造林模型选择研究,世行贷款山东生态造林项目(2010~2015),子课题:干旱瘠薄山地造林效益监测与评价,主持人

杨树连作人工林土壤中酚酸类物质的化感效应研究,山东省自然科学基金(Y2007D30,2008-2010),主要参加人

杨树人工林连作酚酸类化感物质作用机理研究,教育部博士点基金(20060434010,2006-2008),主要参加人

泰山森林公园旅游影响评价及旅游管理专家系统建设,泰安市科技发展计划(一般计划,2008-2010),主要参加人

沿海黑松构筑型的可塑性及其调控技术研究,国家自然科学基金(2009-2011),主要参加人

三、近年来取得的有关科研成果

淮河流域植沂蒙山区被演替规律与生态修复对策研究,中国水土保持学会科技进步二等奖(2007),第7位

胶东濒海地城市绿化植物选择与应用,烟台市科技进步二等奖(JB2010-2-3-4),第4位,2010

淮河流域植沂蒙山区被演替规律与生态修复对策研究,中国水土保持学会科技进步二等奖(2007),第7位

四、荣誉称号

2005年,获山东农业大学“十大青年岗位能手”称号

2010年,获山东农业大学第二届青年教师讲课技能比赛一等奖

五、近年来发表的专著和代表性论文

Yanping Wang, Huatian Wang, Yuezhong Jiang. Sorption and retention of phenolic acids in soil of poplar plantation in eastern China. BCES/RSETE, 2011

Huatian Wang, Yanping Wang, Yang Yang. Effects of exogenous phenolic acids on roots of poplar hydroponic cuttings. BCES/RSETE, 2011

王延平,王华田,谭秀梅,姜岳忠,孔令刚. 连作杨树人工林更替连作和非更替连作根际效应的比较研究. 生态学报,2010

王延平,王华田,杨阳,王宗芹. 连作杨树人工林根际土壤中两种酚酸的吸附与解吸行为研究. 林业科学,1010

王延平,王华田,杨阳,王宗芹. 外源酚酸在杨树人工林土壤中的吸附与滞留动态研究. 水土保持学报,2010

王延平, 刘霞, 姚孝友, 张光灿, 董智,高鹏. 淮河流域沂蒙山区水土保持生态脆弱性的AHP分析. 中国水土保持科学,2010

王延平, 刘霞, 姚孝友, 张光灿, 董智,高鹏. 沂蒙山区封禁林分灌草层种间联结性研究. 山东农业大学学报,2010

刘福强,王延平,杨阳,许景伟,王华田. 黄河三角洲柽柳种群空间分布格局研究. 西北林学院学报,2009

王延平,杨阳,王华田. 泰山森林公园旅游影响评价及管理对策.中国农学通报,2008

王延平,王华田. 连作人工林化感效应研究进展. 世界林业研究,2008

谭秀梅, 孔令刚, 王华田, 王延平. 杨树人工林连作土壤中酚酸类化感物质的累积规律及其对微生物群落的影响. 山东大学学报(自然科学版), 2008

张文辉,王延平,刘国彬.独叶草构件生长及其与环境的关系.生物多样性,2003

张文辉,王延平,康永祥,刘祥君.太白红杉种群结构与环境关系的研究.生态学报,2004

张文辉,王延平,康永祥,刘祥君. 濒危植物太白红杉种群年龄结构及其时间序列预测分析.生物多样性,2004

张文辉,王延平,康永祥.太白山太白红杉种群空间分布格局研究.应用生态学报,2005

周择福,王延平,张光灿.五台山林区典型人工林群落物种多样性研究.西北植物学报,2005

赵艳云,程积民,王延平,等.半干旱区环境因子对柠条灌木林结构的影响.水土保持通报,2005

李健,王延平. 树木学教学中不同教学方法的对比实验研究.山东农业教育,2006

联系方式:wangyp@sdau.edu.cn

0538-8242985 (office)

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

山东农业大学林学院蚕学学科介绍

一、学科沿革

山东农业大学蚕学专业最早创建于1906年的山东高等农业学堂的蚕科,是当时仅有的三个专业之一,1927年停办。1960年,山东农学院设立蚕桑专业,当年招生30人,1962年专业停办。1971年,山东农学院园林系招收第一届二年制工农兵学员,专业名称为林果专业,专业课程含林、果、蚕、菜。1972年,园林系恢复蚕桑专业招生,学制为二年半。1973年,蚕桑学制改为三年。1976年改办蚕桑进修班,学制一年,学员大多为调干生。1977年恢复高考后,于山东农学院园林系设立蚕桑专业,学制为四年制本科。1979年,园林系分为林学系和园艺系,在林学系内设蚕桑专业,1993年林学系调整为林学院,蚕桑专业改名为蚕学系。1996年蚕学系获“特种经济动物饲养”专业硕士学位授予权,1997年开始招收第一届硕士研究生。2001年蚕学专业2名教师遴选为其他高校和本校相关学科的博士生导师,2002年开始招收博士研究生。1996年和2002年蚕学专业两次被列为山东农业大学重点建设学科。2005年被列为山东农业大学特色专业。2008年蚕学专业评为山东省省级本科教学团队,2009年家蚕病理学评为国家级本科教学团队,同年本专业被评为国家级特色专业。二、学科现状

1、学术队伍和在校生

本学科现有专业教师、科研人员12人,其中教授8人,副教授2人,教师中具博士学位者9人。从国内外高等院校和研究单位聘请客座教授和研究生导师13人,其中院士1人。现任教师中有博士生导师5人,硕士生导师10人,国家级教学名师1人,获国务院政府特殊津贴者3人,山东省有突出贡献的中青年专家2人,泰山学者海外特聘科学家1人。目前在校博士生8人,硕士生19人,本科生120人。

2、教学科研条件

本学科现有5个研究型实验室,即蚕桑病理与分子生物学研究室、家蚕生理生化研究室、发育遗传学研究室、应用微生物研究室、家蚕遗传育种研究室,学生实验室4个。与本校动科院共建山东省动物科学重点实验室及山东农业大学重点实验室各1个,省级实验教学中心1个,与本校林学等学科共建山东农业大学生态与环境重点实验室1个,拥有1000多万元的仪器设备。在新校区建有国内一流的教学科研基地一处,其中桑园20亩(包括喷灌桑园,桑品种园等),2400平方米实习与科研楼一栋。3、教学工作和人才培养

本学科注重教学改革和学生能力的培养,多次被评为山东农业大学实践教学先进集体,是教育部实践教学改革试点单位,2012年成为首批农科教合作人才培养基地建设点。先后有12项教学成果获国家、省、校奖励,其中本专业作为重要试点单位完成的“高等农林本科教育实践教学体系的改革与实践”2001年获国家级教学成果一等奖。建专业30多年来,共培养博士生21人,硕士生101人,农业推广硕士26人,本科生1300多人,本、专科函授生1000多人,为蚕桑生产部门培养技术人员1800多人。目前本学科是全国同类专业中招收本科生最多的专业点之一,近几年毕业生一次就业率在90%以上,应届毕业生考取研究生的比率50%左右。4、科研工作

(1)主要研究方向及水平、地位

① 家蚕病理与蚕病防治:主要研究家蚕病原生物学、蚕病发生与流行规律、蚕病综合防治技术、蚕病消毒药物和治疗药物、消毒药物的消毒机理、治疗药物的药代动力学等。② 家蚕生理生化与养蚕新技术:主要开展利用线性规划等方法设计低成本家蚕人工饲料新配方的研究、家蚕颗粒人工饲料与养蚕技术研究、家蚕对人工饲料摄食性的生理遗传学和分子生物学研究、家蚕营养生理及蚕用叶面添食饲料的研究、家蚕内分泌及其应用研究等。

③ 家蚕遗传育种与桑树生物技术育种:主要开展人工饲料育蚕品种和广食性蚕品种的培育、茧丝质性状的遗传模式研究、家蚕抗氟性的遗传研究与抗氟性蚕品种选育、限性蚕品种培育、春用和夏秋用蚕品种选育;桑树萎缩病病原及病树蛋白质组学研究、转基因桑树、高产抗病耐剪伐桑树新品种选育等。

④ 蚕、果蝇分子生物学及家蚕生物反应器:主要开展家蚕食性与obp基因表达的关系研究、蚕蛾溶茧酶的分离纯化及基因克隆研究、家蚕对人工饲料摄食性的遗传模式和广食性基因定位研究、利用家蚕生物反应器表达外源基因的研究、重组BmNPV病毒食下感染方法的研究;蚕、果蝇生物发育相关功能基因转录调控机制、神经发育调控基因研究以及生物进化机理研究等。

⑤ 蚕桑生物技术与综合利用:主要开展以桑、蚕为原料研制治疗糖尿病和降血脂药物、活性成分的分离提取及其对人体的生理效应的研究、桑树内生菌及其开发利用、拮抗菌与生物农药研究等。

⑥ 优质高产高效蚕业综合技术研究:主要开展蚕业集约化经营模式与蚕业产业化研究、桑园草本式栽培、条桑收获等速生丰产省力化栽桑技术研究、小蚕共育标准化、小蚕人工饲料工厂化饲育技术研究、大蚕大棚全年条桑育技术研究、熟蚕方格蔟自动上蔟配套技术研究、蚕桑复合经营提高综合效益的研究等。

⑦ 丝茧学与蚕丝化学:主要开展蚕茧干燥工艺及其对茧丝质的影响、提高茧丝净度、解舒率等茧质性状的研究、蚕丝化学与蚕丝新用途研究等。

在以上研究方向中,家蚕生理生化与人工饲料养蚕、家蚕与果蝇神经发育分子生物学、家蚕遗传育种、高产优质高效蚕桑综合技术、蚕桑新用途开发、生防微生物及活性物质、桑树内生菌等研究领域已经形成了一定的优势和特色,有些研究处于国内领先或国际先进水平。

(2)近5年科研项目

近5年本学科共承担各类研究课题30多项,科研经费1400多万元。(3)2000年以来科研成果

2000年以来共取得研究成果11项,其中获国家科技进步二等奖1项,山东省科技进步二等奖5项,三等奖2项。国家发明专利10项。- 家蚕主要病害发生规律及防治技术研究.国家科技进步二等奖,2003

- 山东省家蚕真菌病发生规律及防治对策研究.山东省科技进步二等奖. 2000

- 家蚕微孢子虫病发生规律及防治对策研究.山东省科技进步二等奖. 2002

- 家蚕新品种泰丰.晓晖的育成与推广.山东省科技进步二等奖 .2004

- 高产优质高效蚕业综合技术研究与开发.山东省科技进步二等奖 .2005

- 家蚕膨化颗粒饲料与多效添食剂的研究.山东省科技进步二等奖. 2008

- 春用家蚕新品种973.974的育成与推广应用.山东省科技进步三等奖.2009

- 家蚕品种选育.山东省科技进步三等奖.2010

- 家蚕颗粒人工饲料.国家发明专利

- 治疗糖尿病组合物.国家发明专利

- 一种桑叶提取物及其用途.国家发明专利

- 步甲人工饲料.国家发明专利

- 以桑籽粉为有效成分的调节血糖保健食品.国家发明专利

- 一种桑叶多糖降血糖活性组分的制备方法.国家发明专利

- 一种链霉菌抗菌产物的提取方法.国家发明专利

- 一种吸水链霉菌抗真菌活性物质的提取方法.国家发明专利

- 一种链霉菌发酵生产抗真菌物质的培养基及其制备方法.国家发明专利

(4)近5年发表论著情况

近5年本学科教师和研究生在国内外学术刊物上共发表论文160多篇,其中在国内外重要学术刊物上发表70多篇,《SCI》收录25篇。参编专著6部。三、今后学科建设与发展思路

1、学科建设的指导思想和总体目标

以学术队伍建设和办学条件建设为基础,以改造学科内涵、调整研究方向和提高科研水平为重点,大力加强学科建设。争取在1-2年内获得博士学位授予权。2、改造学科内涵

加强与经济资源昆虫、微生物、生物技术等学科的交叉融合,拓宽专业口径。逐步发展成为以蚕桑为特色和优势,以经济资源昆虫、微生物资源等为重要研究方向的新型学科。3、科学研究

调整和深化现有的研究方向,开拓新的研究领域,突出利用现代生物技术改造和提升传统的蚕桑学科,加强以特定生物资源(蚕及其他资源昆虫、资源微生物等)为基础的高新技术研究。重点加强以下几个方向的研究:

(1)(1)现代蚕业技术体系的研究:针对当前栽桑养蚕技术相对落后,劳动强度大,生产效率低;丰产速度慢,收效迟缓;经营规模小,集约化程度低;比较效益下降,农民养蚕积极性不高的现状。以速生丰产和省力化为重点,以高产优质高效为目标,对适于经济发达蚕区的栽桑养蚕配套技术开展研究,重点研究、创立“杂交桑高密度草本式栽培、全年条桑收获、小蚕颗粒人工饲料育、大蚕大棚省力化条桑育、熟蚕方格蔟简易自动上蔟、养蚕大棚蚕菜结合复合经营”等配套技术。

(2)蚕桑丝新用途开发

(3)蚕桑分子生物学与生物技术

(4)蚕、果蝇分子生物学和家蚕生物反应器

(5)微生物资源及其活性物质的研究开发

4、学术队伍建设

加快现有青年教师的培养提高,积极引进高水平专业人才,使本学科学术队伍总人数达到13-14人,博士生导师7人以上,45岁以下教师出国深造1-2人。聘任国内外知名学者作为本学科兼职教授、客座教授或研究生导师。5、人才培养

本科教育拓宽专业口径,向生物资源和生物技术方向拓展,教育质量达到国内同专业先进水平,增加对外省招生数量,每年招收本科生50-60人。加强和扩大研究生教育,每年招收硕士生10-15人,博士生3-4人。

山东农业大学林学院林业专业学位硕士研究生培养方案

林业 类别(领域)专业学位硕士研究生培养方案(类别(领域)代码: 095400 )

一、培养目标

培养具备服务国家和人民的社会责任感,具有扎实的林业基础理论和宽广的专业知识,善于运用现代林业科技手段解决实际问题,能够创造性地承担林业及生态建设的专业技术或管理工作的高层次、应用型专门人才。

1、掌握马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论体系,具备良好的政治素质和职业道德,具有献身林业及生态建设事业的人生价值和职业理想。

2、具有扎实的林业基础理论和宽广的专业知识。基础理论与知识应能支撑各服务领域技术创新;专业知识应能适应林业服务领域和地区特点,以及新的行业方向和林业生态文化建设的需求,并与国家行业职业资格相衔接。

3、具备获取知识、实践研究、沟通协调与执行、专业写作等能力,在实际工作中善于调动一切积极因素,通过团队合作或协作等途径,创造性地解决实际问题。

4、严格遵守学术道德规范,坚持科学真理,尊重科学规律,崇尚严谨求实,勇于探索创新,维护科学诚信。

二、学科方向

不区分培养方向

三、培养方式

学位论文实行导师负责制,鼓励由具有实践经验并有高级技术职称的校内外导师联合指导。

四、学制及学习年限

全日制学习年限为2-3年;非全日制学习年限不少于3年,其中累计在校学习时间不少于1年。

五、课程学习与必修环节

1.课程学分

①课程总学分共24学分。

②学位课程不低于20学分(含专业实践6学分)。

2.必修环节、校外实践研究

研究生要结合基本知识教学和毕业实践环节,利用相对稳定、特色突出、针对性强的实践基地条件,采用具有符合职业需求和实践创新能力培养的多样化实践训练方法,通过林业生态环境理论和专业技术方法的综合运用与探究,掌握解决实际问题的策略和方法,培养探究问题、分析问题、解决问题的能力。其中,全日制研究生专业实践的累计时间不少于6个月,专业实践结束后需撰写实践报告,考核通过可取得学分

课程设置(见附表1)

六、毕业与学位要求

(一)毕业论文选题要求

学位论文必须强化应用导向,选题紧密联系林业和生态建设实际。具体选题范围与方向应与林业硕士服务领域相对应,鼓励与行业最新发展密切相关领域的选题,可以来自生产实践、管理实践或研究实践,尽量做到与专业实践训练环节相结合。无论哪种选题,必须能够较好地解决生产、管理、规划设计中存在的实际问题,或在科学技术观点、试验材料和方法上有一定特色或新意。

(二)毕业论文内容与规范

1、学位论文内容

学位论文可将试验研究、规划设计、产品与技术研发、调研报告、案例分析、项目管理等作为主要内容,须以论文形式表现。

2、学位论文规范

学位论文必须体现出研究生在掌握选题领域国内外现状和进展的基础上,具有综合运用科学理论、方法和技术解决实际问题的能力。

学位论文须在指导教师的指导下独立完成,应做到思路清晰、结构合理、文字顺畅、数据翔实、图表规范、结论可靠,正文字数一般不少于2万字。

学位论文必须建立在作者本人的调查、观察或试验分析数据和事实基础上,论文中的数据和事实信息必须有可靠的来源依据,引用他人的研究结果和资料必须加以明确标注。学位论文结构一般包括中英文题目、目录、中英文摘要、前言、实(试)验或调查研究方法、结果分析、讨论、结论、参考文献及必要的附录等。

(三)毕业论文评审与答辩

答辩资格审核:研究生完成培养方案规定的课程学习任务、实践环节,修满规定学分,完成学位论文,经导师同意后方可申请预答辩。学院对硕士研究生的答辩资格和科研原始资料(资料存档地点由学院和导师协商)进行审核。审核通过后报学校核准,准予预答辩。

论文预答辩:各学位点组织硕士研究生论文预答辩。学校抽取部分研究生参加学校统一组织的预答辩。通过预答辩发现论文存在的问题,提出修改建议并决定是否进行正式论文答辩。预答辩不通过者延期毕业。

论文评阅:毕业论文需经2名本专业在职的高级职称专家对论文的学术水平进行评阅(校外专家至少1人),同意进行论文答辩者,方可进行答辩。

论文答辩:答辩工作由学位点统一组织;答辩委员会由5名具有高级职称的在职专家组成,外单位专家至少1人。

(四)学位授予

完成课程学习及专业实践等培养环节,取得规定学分,并通过学位论文答辩者,经培养单位学位评定委员会审核通过,授予林业硕士专业学位。

学院院长(签字): 学位评定分委员会主席(签字):

学院(公章) 日期:

附表1

林 学院 林业 领域硕士专业学位课程设置

| 类别 | 课程代码 | 课程名称 |

学 分 |

学时 |

学 期 |

授课学院 | 备注 |

| 公共课 | GZ011003 | 英语(专硕) | 2 | 32 | 1 | 外语 | |

| GZ012001 | 中国特色社会主义理论与实践研究(专硕) | 2 | 32 | 1 | 马克思主义 | ||

| QZ009010 | 森林生态系统理论与应用 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | ||

| GS017001 | 科技论文写作 | 2 | 32 | 2 | 文法 | ||

| 领域主干课 | QZ009011 | 森林资源与林业可持续发展 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | |

| QZ009012 | 林木研究法 | 1 | 16 | 1 | 林学院 | ||

| QZ009013 | 森林培育理论与技术 | 3 | 48 | 1 | 林学院 | ||

| 选修课 | QZ009020 | 林木资源监测与评价 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | |

| QZ009018 | 林木资源保护、开发与利用 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | ||

| S009063 | 森林防火学 | 1 | 16 | 2 | 林学院 | ||

| S009184 | 生物入侵与防控 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | ||

| S009066 | 风景林经营与管理 | 1 | 16 | 2 | 林学院 | ||

| S009185 | 经济林栽培专题 | 1 | 16 | 1 | 林学院 | ||

| S009065 | SAS统计分析系统与实验数据处理 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | ||

| QZ009014 | 生态环境建设与管理 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | ||

| QZ009015 | 林木遗传改良与良种工程 | 2 | 32 | 1 | 林学院 | ||

| 校外实践研究 | 6 | 3 | |||||

| 必修环节 | 开题报告 | 1 | |||||

| 中期考核 | 3 | ||||||

| 实践报告 | 4 | ||||||

|

跨专业学生补修 本科生主要课程 |

森林培育学 BX009009 | 不计学分 | 参照本科生课程设置,网上不选课,考试完后,教师书面上报成绩 | 林学院 | |||

| 森林生态学 BX009010 | 林学院 | ||||||

| 树木学 BX009011 | 林学院 | ||||||

林学考研院校

基本信息

专业介绍

专业点分布

专业大学排名

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |

| 1 | 10022 | 北京林业大学 | A+ |

| 2 | 10298 | 南京林业大学 | A+ |

| 3 | 10712 | 西北农林科技大学 | A- |

| 4 | 10225 | 东北林业大学 | B+ |

| 5 | 10341 | 浙江农林大学 | B+ |

| 6 | 10389 | 福建农林大学 | B+ |

| 7 | 10538 | 中南林业科技大学 | B |

| 8 | 10626 | 四川农业大学 | B |

| 9 | 10677 | 西南林业大学 | B |

| 10 | 10086 | 河北农业大学 | B- |

| 11 | 10410 | 江西农业大学 | B- |

| 12 | 10434 | 山东农业大学 | B- |

| 13 | 10129 | 内蒙古农业大学 | C+ |

| 14 | 10201 | 北华大学 | C+ |

| 15 | 10564 | 华南农业大学 | C+ |

| 16 | 10364 | 安徽农业大学 | C |

| 17 | 10466 | 河南农业大学 | C |

| 18 | 10657 | 贵州大学 | C |

| 19 | 10157 | 沈阳农业大学 | C- |

| 20 | 10504 | 华中农业大学 | C- |

| 21 | 10733 | 甘肃农业大学 | C- |