兰州交通大学土木工程学院水利工程的介绍

兰州交通大学土木工程学院水利工程的介绍内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

微信,为你答疑,送资源

兰州交通大学土木工程学院水利工程的介绍 正文

省级重点学科—水利工程一、学科简介

兰州交通大学水利工程学科源于1958年建校时的水力学教研室、给水排水教研室,在上世纪80年代成立了水利科学研究所,之后进行了一系列的水力学与河流动力学方面的研究和实践。学校在原有的给水排水工程、铁道工程、桥梁工程专业的基础上,于2002年设置了水利水电工程本科专业,2003年获得二级学科“水文与水资源”专业硕士学位授予权,2005年获得二级学科“水利水电工程”专业硕士学位授予权,2011年获得“水利工程”一级学科硕士学位授予权,2013年获批甘肃省重点学科建设项目,水利工程学科现有水利水电工程本科专业,在水文学及水资源,水力学及河流动力学,水工结构工程、水利水电工程、港口、海岸及近海工程等专业招生硕士研究生,在土木工程专业开始招收输水结构工程方向的博士研究生。我校水利工程学科以土木工程及环境科学与工程两个一级博士学科为依托。教学科研人员不仅具有水利工程学科扎实的专业基础,而且对土木工程领域比较熟悉,由此我校培养的水利工程领域的人才具水利与土木两个学科知识与技能兼备的特色。

兰州交通大学水利工程学科是一个具有多年发展历史的传统学科,针对西部自然环境复杂的特殊条件,在诸多有特色的方向进行了大量的科研工作和技术攻关,其主要特点是针对甘肃和西部地区的水利工程基础设施建设,研究水利、公路、机场、市政工程建设中的大体积混凝土结构、隧洞、大跨度渡槽、地下建筑结构的设计及施工技术;水能的利用、江河的合理开发利用与保护、水资源规划管理及水环境、节水灌溉理论与技术及防灾减灾等的基础理论研究。与在进行理论研究的同时,注重为区域经济建设服务,确保资源的可持续利用、工程结构的安全与经济。近年来,在所研究的方向领域获得了一大批省部级奖励。

本学科点可利用的资源丰富,具有较先进的实验设备及办学条件,与其相关的包括寒旱地区水资源综合利用教育部工程研究中心、铁道部重点实验室 —环境工程测试中心、铁道部重点实验室 —结构试验中心以及水利科学研究所、甘肃省重点实验室—道路桥梁与地下工程重点实验室、河流泥沙工程研究中心、渗控技术研究中心、水工试验中心、寒旱地区水资源综合利用教育部工程研发中心等。这些实验室和实验仪器为我们进行科研研究提供坚实的平台保障。

水利工程是国民经济和社会发展的重要基础设施,水利事业具有明显的社会公共事业的性质,是政府行使职能的重要领域。同时,水利学科是一个古老的学科。目前,随着水利水电建设大规模的开展,我国已迎来新一轮水利建设高潮,成为世界水利水电建设的中心国家。结合国家重大需求,使本学科具有更为强劲的发展势头。甘肃省幅员辽阔,地形地质条件较为复杂,而经济发展相对滞后。要在西部大开发中有所作为、有大的发展,就必须首先从水利工程基础设施建设领域打开突破口。本学科将义不容辞地担负起水利工程领域的科研、建设和人才培养的重任,为甘肃及西北地区的经济发展和社会进步做出应有的贡献。

二、学科方向

兰州交通大学水利工程学科在五十多年的建设过程中,以土木工程及环境科学与工程两个一级博士学科为依托,充分发挥自身优势,提升科技内涵,开发原创性科研成果,以服务地方社会与经济发展为宗旨,在寒区旱区水文学与水资源、水力学与河流动力学、水工模型试验、水工结构、复杂地基与岩石高边坡设计理论、水工建筑材料特性与新型材料的研制、水利水电工程、渗流分析与控制等方面进行了大量的研究,目前已形成了四个稳定的研究方向:

1、水工结构设计理论与实践

水工结构以各类水利水电建筑为研究对象,研究各类水利水电工程的设计、施工理论和方法的一个综合性学科。

近年来,本学科结合国家、省级重点工程项目,着力发展大跨度渡槽的施工控制理论及实践;复杂地质条件下隧洞结构的施工安全及施工控制研究;多年冻土区隧洞结构的力学及热稳定性理论及实验研究;隧洞及地下结构的合理结构形式研究、隧洞及地下结构的动力特性、环境振动对地下结构的影响、寒区隧洞的稳定及非线性分析、土质隧洞的施工监控、地下结构的设计分析、岩土数值分析、大型渡槽的设计选型及静力动力特性分析等方面的科学研究及技术研发。因此,结合工程实际,解决设计及施工中的关键技术,服务国家及地方经济建设是本研究方向的主要特色。参与了“南水北调”、“引大入秦”、“引洮工程”、“九甸峡水利枢纽”等一系列国家重点工程。在这方面取得了有价值的研究成果:“大跨度连续梁桥施工控制过程中关键技术研究”,“高烈度区高层筒中筒结构弹塑性地震响应分析及抗震性能评估”获2007甘肃省科技进步二等奖。“软弱围岩新型衬砌结构试验研究”,“煤矿开采引起的地表变形计算分析与环境评估系统及其工程应用”,获2006甘肃省科学技术进步三等奖。

承担多项国家自然科学基金及省部级科技攻关项目以及各项横向课题主要有:“纤维复合材料薄壁箱梁结构的计算理论研究”;“西部寒区隧洞工程的计算理论研究”,“冻土地区桩基的力学特性分析及其试验研究”;“新型复合材料及其新技术在工程结构中的理论与应用研究”;“青藏线桥梁桩基应用试验研究”;“昆仑山风火山隧洞衬砌隔热保温技术及工艺试验研究,洞内外气温变化对围岩冻融圈影响”;“青藏铁路冻土区以桥代路段桩基础及地温场的稳定性及其对冻土环境的影响研究”;“长江沉管隧洞的沉降特性及沉降允许值研究”、“南京地铁交叠式隧洞动力行为分析计算”。

根据我国水资源的分布特点,跨流域调水已成为水利工程主要的内容形式,尤其在南水北调中、西线工程中,渡槽、隧洞是水工建筑物的重要组成部分,加强其结构设计理论和分析以及施工安全控制研究对于输水结构的设计、施工及质量控制和西部大开发中水利可持续发展的战略具有决定性指导意义。

2、水资源规划管理及水环境

本学科方向的主要内容包括:水资源系统分析研究;水资源技术经济研究;区域水环境与水资源管理;地区和流域开发对环境的影响;干旱区水资源紧缺研究与水资源保护、可持续发展等。上述研究内容对合理开发利用水资源,建立节水型社会,解决干旱区水资源紧缺研究与水资源保护、可持续发展等具有指导意义。

水资源系统分析研究方向:其特色是将现代水利科学、系统科学和计算机科学的新理论、新方法和新技术有机结合,重点研究区域和综合利用水利工程系统水资源优化配置的理论、模型、方法和应用。其特色是:将现代水利科学、系统科学和计算机科学的新理论、新方法和新技术有机结合,重点研究区域系统水资源优化配置和综合利用水利工程系统运行管理的理论、模型、方法和应用。本学科以区域水资源系统和综合利用水利工程系统为对象,研究区域水资源的优化配置和综合利用水利工程系统运行管理问题。研究内容涉及水资源评价和需求预测、水资源工程系统规划与管理、径流预报与模拟、洪水预报和调度、综合利用水库兴利优化调度、区域(流域)水资源优化配置、水资源系统风险分析、水利工程计算机综合管理系统等。

水资源技术经济研究方向:其特色是将现代水利科学、技术经济科学和决策科学的新理论、新方法和新技术有机结合,研究不同水资源系统以最小的投入取得尽可能大的经济-社会-环境效益的分析和评价理论、模型、方法和应用。研究内容涉及水资源工程的效益计算与预测、水资源规划与管理方案的经济评价和综合评价、水资源开发利用工程方案优选、水利水电工程优化运行和管理、水资源系统风险分析等。

区域水环境与水资源管理方向:以可持续发展理论为指导,以水文模型、水环境模型、区域水资源优化配置量化研究为基础,研究流域水资源系统的科学规划与管理;研究城市水资源承载能力及优化配置;研究大型、跨流域或跨界(如省界、市界、县界等)河流的水利工程规划与论证。内容涉及:区域可持续水资源管理、城市水资源可持续利用、流域规划、生态环境规划与管理、水环境模拟、灌区地面水与地下水联合优化调度、水库优化调度、小流域综合治理、跨流域水资源系统优化规划与管理等。

西部地区水资源问题已经成为该地区经济发展的制约因素,要创建人与自然和谐发展需要做好大量的技术研究工作,石羊河流域水资源可持续发展,中、西部调水,引洮工程,城市调水等问题的研究,对解决寒区、旱区的缺水问题有重大的指导意义。先后承担完成“黄河兰州上游地区水土流失及泥沙预测模型试验”、“河流斗槽预沉及排沙研究 ”、“甘肃省定西地区雨水集流及利用”、“桑园峡雍水与兰州市抗洪”、“黄河兰州段河道渠化宽度与泄洪关系的研究”纵横项目20余项,自2005年以来,该学科方向发表论文50余篇。

3、河流工程及都市水力学、泥沙防治工程

河流工程及都市水力学、泥沙防治工程方向以河流动力学为基础,研究泥沙起动和输移的基本理论和方法、泥沙的冲刷和淤积对河流工程的影响,河床演变的特性,以及河流防洪、航运、水工建筑物的水力学特性等,以重点解决河流泥沙问题以及由此引起的泥沙灾害问题为目标。既是理论研究,又结合水利水电工程、治河工程、港口工程、河岸开发、环境工作等开展大量的科学研究工作。该方向长期形成的研究内容为:

工程水力学方向:工程水力学面向水利水电建设,进行高坝水利枢纽水力学及平原水利枢纽水力学问题研究。主要研究水力学基础理论、水工水力学、水力数值模拟与优化分析,河网非恒定流。

河流及河流管理方向:主要研究河道河势变化和泥沙运动规律,包括(1)大中型水利枢纽泥沙问题及防治措施研究;(2)河道整治与防洪技术;(3)挟沙水流运动基本规律研究;(4)河道治理新技术与河流模拟,采用物理模型研究河道水流泥沙运动得到水流泥沙输移规律和河道演变特性,研究河道及湖泊防洪及航道整治的新技术。(5)铁路、公路工程建设中,桥渡水力学及桥梁河道整治、隧道施工中地质灾害防止技术。泥石流及滑坡灾害预警研究以及泥石流、滑坡分布规律和防治方法研究等。

工程渗流与控制方向:工程渗流与控制主要研究地下水在不同介质中的运动规律和相互影响,在理论研究基础上,大力开展应用技术研究。主要内容包括(1)裂隙岩体渗流应力耦合研究;(2)工程渗流控制与防治技术研究。

河工模型方面:长期从事河工模型实验研究,包括河道整治、取水、冲刷与淤积、泥沙预沉以及水库淤积、水库调度方案的制定等方面的理论分析及模型设计。对泥沙定床、动床模型、以及全沙模型的设计,模型验证,实验方案的制定以及数据采集分析等方面在理论及实际操作方法上均有所创新,并已应用于实验中。可进行复杂河段河道二维水流流场的数值模拟。

目前主要学术带头人及学术骨干参加的项目有:水利部科技攻关专题所属子专题—三峡库区推移质输移及淤积特性的研究;国家自然科学委员会与水利部联合项目:江河泥沙灾害形成机理及防治研究;西部交通建设科技项目“山区河流航道整治关键技术研究”项目—沙卵石浅滩推移质输沙规律及模型试验研究;国家自然科学基金项目:复式河槽水沙复杂行为研究,以及黄河中上游部分河段的河道整治、航道规划、公路及铁路路基冲刷及埋深试验研究、取水口位置形式的选择及泥沙预沉试验研究、桥涵设计流量的复核、城市防洪洪水的制定与复核等。自2005年以来,在该学科方向领域发表论文40余篇,先后承担纵横向项目12项。该类项目的研究具有较高的学术地位和意义。本研究方向结合甘肃省水资源开发利用和水利水电建设开展工作,不仅针对性强,而且有特色,应用前景很好,将对甘肃水利水电事业的发展、西部大开发和经济可持续发展发挥重要积极的作用。

4、水工建筑材料特性与新型材料的研制

近年来水利工程领域的技术创新除了在计算技术、设计理论方面有所体现外,更多体现在新材料、新工艺方面。这一技术对提高效率、降低成本和劳动强度、增强安全防护性能起到了重要作用。

自80年代就开始了本学科方向的研究工作。主要研究内容包括:低温早强混凝土材料性能研究;新型缓粘结预应力混凝土技术与无粘结预应力技术研究;土工合成材料的工程应用;粉煤灰材料的应用研究;可降解复合材料研究、钢结构疲劳裂纹及材料性能研究等。本研究方向的特色为:在不影响运营的条件下对水工结构进行加固补强;解决低温条件下工程材料的使用耐久性和隧洞防排水性能;在基础加固、隧洞病害整治中发挥重要作用。

5年来在这一方向完成的研究成果有国家自然科学基金项目“可降解复合材料的试验研究”、“南疆铁路桥梁抗震材料的试验研究”、“公路隧洞射流通风与防火研究”等国家、省部级课题10余项。其中“寒旱地区混凝土开裂原因、防治技术试验研究” 获甘肃省科技进步一等奖,“缓凝砂浆在预应力混凝土中的应用研究”、“富硅矿物超细粉末在混凝土中的应用研究”、“隧洞射流通风技术研究”三项成果分获甘肃省、铁道部科技进步二等奖,“加筋土强度及加筋土结构稳定性的研究”、“可降解复合材料”和“水泥高效助磨剂的研制“等3项成果获甘肃省科技进步三等奖,“低温早强耐腐蚀高性能混凝土应用技术”获铁道部二等奖。“缓粘结预应力筋混凝土构件”等三项成果获国家发明专利。发表学术论文50多篇,出版《建筑材料》专著一部。

目前承担的主要科研课题有:铁道部科技攻关项目“青藏线昆仑山、风火山隧洞防水措施试验研究”、“青藏铁路昆仑山、风火山隧洞低温早强耐久混凝土技术应用研究”、“青藏线低温早强耐腐蚀高性能混凝土试验研究” 和“青藏线沱沱河融区和多年冻土过渡段路基边坡柔性防护试验研究—土工格室护坡试验研究”;国家自然科学基金项目“组织工程支架研制”和甘肃省自然科学基金“加筋土桥台的设计方案研究”等多项国家、省部级重要项目。

这些项目的研究和实施必将对提高该方向的学术水平、加速科技成果的转化产生积极影响。同时低温早强混凝土材料的研究工作及其他材料在高原冻土地区的应用研究都将迈上一个新的台阶。

三、学术队伍

水利学科团队有教职工89人,其中教授15人、副教授29人占专任教师总数的 49.4%,讲师32人,具有博士学位的16人,有硕士学位的78人,专任教师总数的87.6%,在读博士学位的6人,有省部级专家4名,省部级突出中青年专家2名。师资队伍的职称、学历、年龄结构合理,充分发挥学术带头人、教学科研骨干的传帮带作用,有利于学科的进一步发展。

四、人才培养

水利工程学科的人才培养目标是培养具有水利水电工程的勘测、规划、设计、施工、科研和管理等方面的知识,能在水利、水电等部门从事勘测、规划、设计、施工、科研和管理等方面工作的高级工程技术人才。

本我校的水利工程学科非常重视人才培养,以提高研究生培养质量为生命线,夯实基础,创新发展,取得了显著的成绩。2002年设置了水利水电工程本科专业,2003年获得二级学科“水文与水资源”专业硕士学位授予权,2005年获得二级学科“水利水电工程”专业硕士学位授予权,2011年获得“水利工程”一级学科硕士学位授予权。该学科本科生、研究生在校学生500多人,已培养硕士研究生80余名。

近年来,我们将科学研究和人才培养有机结合起来,让研究生参与到真实的科研项目中来,增强工程实践背景,提高解决实际问题的能力,培养从事科学研究的基本素养,切实提高研究生教育质量,目前在读硕士研究生20人,有3人获得本年度国家奖学金,本年度硕士研究生在各类期刊共发表学术论文15余篇,其中EI收录2篇。培养的研究生就业于中国市政工程西北设计研究院有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司等部门,广受社会欢迎。

兰州交通大学

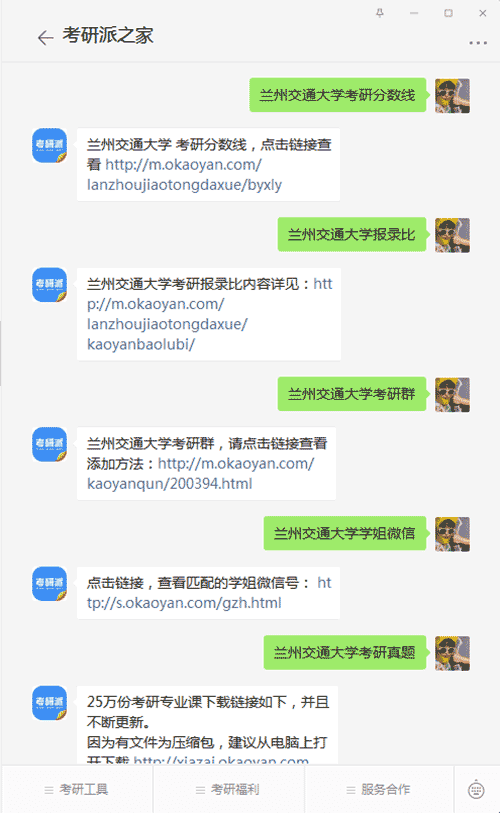

添加兰州交通大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[兰州交通大学考研分数线、兰州交通大学报录比、兰州交通大学考研群、兰州交通大学学姐微信、兰州交通大学考研真题、兰州交通大学专业目录、兰州交通大学排名、兰州交通大学保研、兰州交通大学公众号、兰州交通大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应兰州交通大学考研信息或资源。

本文来源:http://www.okaoyan.com/lanzhoujiaotongdaxue/yanjiushengyuan_269780.html

推荐阅读

-

兰州交通大学2022考研报名人数5852人

2022年全国硕士研究生招生网上报名工作于10月25日结束,报考我校硕士研究生达5852人,比2021年5078人增加774人,增幅15.2%,报考人数创历史新高。其中,报考全日制考生4796人,非全日制考生……

日期:01-21 阅读量:24472 -

兰州交通大学做好2022年硕士研究生入学考试、元旦期间新冠

各研究生培养单位: 近期,蒙古、浙江、上海、黑龙江、广东、安徽、陕西等地陆续出现本土疫情,疫情防控形势严峻复杂,2022年全国硕士研究生招生考试在即,为持续做好学校常态化疫……

日期:12-23 阅读量:24420 -

关于对兰州交通大学考点(6206)考生尚未抵兰或身体健康状况

各位考生:年全国硕士研究生招生考试将于年月日至日举行,为了进一步保障本考点考生及考务工作人员的生命安全与身体健康,本考点将统计目前每一位尚未在甘肃、考前日内离开过甘肃或身体……

日期:12-18 阅读量:23096 -

兰州交通大学2022年全国硕士研究生考研疫情防控考生须知

甘肃省年全国硕士研究生招生考试将于年月日至日举行,为了保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康,现将我省年全国硕士研究生招生考试疫情防控要求通知如下,请广大考生积极配……

日期:12-07 阅读量:23710 -

2021年兰州交通大学博士研究生入学考试复试分数线

各位考生:年我校博士研究生招生入学考试及阅卷工作已经结束,现将相关事项通知如下:一、初试成绩查询年我校博士研究生招生考试初试成绩查询系统已经开通,请考生及时登录研招网博士网……

日期:03-20 阅读量:2981 -

甘肃省2022年全国硕士研究生招生考试报名公告

年甘肃省全国硕士研究生招生考试设西北民族大学、天水市招生办公室、平凉市招生办公室、张掖市招生办公室、兰州大学、兰州交通大学、兰州财经大学、兰州理工大学、西北师范大学、甘肃农……

日期:09-29 阅读量:23582 -

兰州交通大学研究生学费标准

一、报名条件(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:、中华人民共和国公民。、拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。、身体健康状况符合国家和招生单位规……

日期:07-30 阅读量:23225 -

兰州交通大学研究生奖学金评定办法

一、报名条件(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:、中华人民共和国公民。、拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。、身体健康状况符合国家和招生单位规……

日期:07-30 阅读量:22247 -

兰州交通大学2021年硕士研究生录取通知书发放通知

各位新生:我校级硕士研究生录取通知书已制作完毕,将于月日通过的方式寄送。为了保证各位新生顺利领取录取通知书,现将有关要求和安排通知如下:、级硕士研究生录取通知书特快专递内的……

日期:06-24 阅读量:2531 -

2021考研兰州交通大学拟录取研究生名单公示

近日,研究生拟录取名单已出。考研的同学们有没有关注?今天考研派小编就整理了兰州交通大学年硕士研究生招生考试拟录取名单的相关内容,希望能对大家有所帮助。点开此链接可查看:……

日期:05-28 阅读量:21521 -

兰州交通大学材料科学与工程学院化学学科介绍

化学:兰州交通大学材料科学与工程学院化学学科点是以现代材料学合成、制备以及应用中的基本化学科学及工程问题为导向的学科点。本学科点始建于年,年取得化学专业一级学科硕士研究生培……

日期:05-04 阅读量:2873 -

兰州交通大学材料科学与工程学院材料加工工程学科介绍

材料加工工程:材料加工工程是材料科学与工程一级学科所属的二级学科,是以金属学、弹塑性力学、机械、自动控制等为理论基础的交叉学科,是研究控制材料的外部形状和内部组织结构,以及……

日期:05-04 阅读量:21766 -

兰州交通大学材料科学与工程学院材料学学科介绍

材料学:材料学是是材料科学与工程一级学科所属的二级学科,是一门实用性较强的应用基础学科,它既要探讨材料的普遍规律,又有重要的工程应用价值。本学科主要研究材料的组成、结构、加……

日期:05-04 阅读量:21468 -

兰州交通大学材料科学与工程学院材料物理与化学学科介绍

材料物理与化学:材料物理与化学是材料科学与工程一级学科所属的二级学科,是一门以数学、物理和化学等自然科学为基础,应用现代物理与化学研究方法和模拟计算技术,从分子、原子、电子……

日期:05-04 阅读量:23235 -

兰州交通大学材料科学与工程学院材料科学与工程学科介绍

材料科学与工程一级学科:兰州交通大学材料科学与工程一级学科是甘肃省重点学科,本学科始建于年建校伊始设立的车辆工程专业,于年开始依托车辆工程专业招收机车车辆新材料方向的硕士研……

日期:05-04 阅读量:24456 -

兰州交通大学材料科学与工程学院绿色镀膜技术与装备学科

绿色镀膜技术与装备:绿色镀膜技术与装备学科为兰州交通大学机械工程一级学科的自设二级学科,是我国唯一绿色镀膜技术与装备技术和工程化实践专业博士研究生和硕士研究生培养学科点。本……

日期:05-04 阅读量:24959 -

兰州交通大学材料科学与工程学院轨道交通装备材料与应用

()轨道交通装备材料与应用工程:轨道交通装备材料与应用工程学科为兰州交通大学机械工程一级学科的自设二级学科,是以轨道交通装备材料研发和成型技术为宗旨的学科点,能够培养博士、……

日期:05-04 阅读量:23378 -

兰州交通大学材料科学与工程学院学科学位概况

学科学位概况学院在轨道交通装备材料与应用工程、绿色镀膜技术与装备二级学科培养博士研究生,在材料科学与工程一级学科(下设材料物理与化学、材料学和材料加工工程个二级学科)和化学……

日期:05-04 阅读量:24591 -

兰州交通大学材料科学与工程学院的师资力量

兰州交通大学材料科学与工程学院的师资力量学院现有教师人,其中,教授人,副教授人;具有博士学位人,其余教师均具有硕士学位;博士生指导教师人,硕士生指导教师人,另有外聘硕士生指……

日期:05-04 阅读量:24181 -

兰州交通大学材料科学与工程学院的联系方式

兰州交通大学材料科学与工程学院的联系方式地址:兰州市安宁区安宁西路号兰州交通大学材料学院信箱电话:联系人:胡老师邮编:……

日期:05-04 阅读量:23656