兰州大学硕士研究生导师黄建平介绍

兰州大学硕士研究生导师黄建平介绍内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

微信,为你答疑,送资源

兰州大学硕士研究生导师黄建平介绍 正文

黄建平黄建平,男,1962年11月出生。兰州大学特聘教授,国家杰出青年基金获得者,教育部“长江学者”特聘教授,国家基金委创新研究群体学术带头人,《Scientific Reports》、《中国科学:地球科学》等杂志编委,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次评估报告第一工作组的主要撰写人,国家重大科学研究计划项目首席科学家,首届“做出突出贡献的中国博士学位获得者”,首届“赵九章优秀中青年科学工作奖”获得者,国家自然科学二等奖获得者(排名第一)。

黄建平长期专注于半干旱气候变化研究。扎根西部、带领团队历经十余年建成了我国半干旱气候观测系统,并使其团队迅速发展成为我国半干旱气候变化领域首个国家基金委创新研究群体、首个教育部重点实验室、首个教育部创新引智基地。在半干旱气候变化及其机理研究等方面取得了一系列基础性强、影响力高的原创性研究成果,是我国大气科学领域中为数不多的将系统观测和理论研究相结合并取得重大突破的优秀学术带头人之一。

1. 个人信息:

单位:兰州大学大气科学学院

学术专长:气候变化、大气遥感

职务:兰州大学大气科学学院院长

教育部半干旱气候变化重点实验室主任

联系方式:

邮箱:hjp@lzu.edu.cn

电话:+86 (931) 891-4282

传真:+86 (931) 891-4277

地址:甘肃省兰州市天水南路222号

邮编:730000

网页:http://hjp.lzu.edu.cn/

2. 教育经历:

[1] 1988.12-1990.11,博士后研究,气候学,北京大学

[2] 1986.09-1988.12,博士学位,天气动力学,兰州大学

[3] 1984.09-1986.08,硕士学位,气象学,中国科学院兰州高原大气物理研究所

[4] 1978.09-1982.07,双学士,大气探测专业和天气动力专业,南京气象学院

3. 工作经历:

[1] 2010.05至今,教育部半干旱气候变化重点实验室主任

[2] 2004年至今,兰州大学大气科学学院院长

[3] 2003.03至今,兰州大学特聘教授、博士生导师

[4] 2000.08-2003.02,美国AS&M/NASA朗利研究中心,高级研究员

[5] 1996.11-2000.07,加拿大环境总署气象中心,研究员

[6] 1995.04-1996.10,加拿大多伦多大学,访问学者

[7] 1992.12-1995.03,美国德克萨斯州A&M大学,访问学者

[8] 1990.12-1992.11,北京大学地球物理系,副教授

4. 奖励和荣誉:

[1] 2015年,入选国家基金委创新研究群体学术带头人

[2] 2013年,获得国家自然科学奖二等奖(排名第一)

[3] 2012年,获得甘肃省自然科学奖一等奖(排名第一)

[4] 2012年,担任国家全球变化研究重大研究计划《全球典型干旱半干旱地区气候变化及其影响》首席科学家

[5] 2011年,入选教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队学术带头人

[6] 2010年2月24日,获甘肃省第一层次领军人才

[7] 2009年,获得甘肃省科学技术进步奖二等奖(排名第三)

[8] 2009年,获得“长江学者特聘教授”

[9] 2007年,获得国家杰出青年基金资助

[10] 1991年5月20日,获“做出突出贡献的博士获得者”荣誉称号

[11] 1990年10月15日,获首届《赵九章优秀中青年科学工作奖》

[12] 1990年12月20日,获北京市科协第二届青年优秀科技论文一等奖

[13] 1989年4月11日,获甘肃省气象学会“青年气象科技奖”一等奖

5. 委员及任职编辑委员会:

[1] 2015年,被聘为中国气象学会第二十八届理事会干旱气象学委员会副主任委员

[2] 2015年,《Scientific Reports》编审委员会委员

[3] 2015年,《Atmospheric Chemistry and Physics》编审委员会委员

[4] 2014年,中国气象学会聘为中国气象学学会第二十八届《气象学报》编审委员会常务委员

[5] 2011年,被聘为中国气象学会第二十七届理事会大气成分委员会副主任委员

[6] 2008年,中国科学院聘为《中国科学:地球科学》编辑委员会委员

[7] 2007年,中国气象学会聘为第二十六届理事会气候学委员会委员

6. 研究方向和主要成果:

主要学术贡献:(1)黄建平系统揭示了沙尘气溶胶与云和降水相互作用及其影响西北干旱气候的机理,该研究成果荣获2013年度国家自然科学奖二等奖(排名第一)1项,2012年度甘肃自然科学奖一等奖(排名第一)1项;(2)将研究视野从我国西北扩展到全球,发现全球干旱半干旱区是近百年来全球陆地温度增加最显著的地区,揭示了全球半干旱气候变化的时空特征及形成机制;(3)创建和发展了我国半干旱气候的综合观测系统, 填补了该领域观测匮乏的空白。

7. 代表性论文:

[1] Huang, J., M. Ji, Y. Xie, S. Wang, Y. He, and J. Ran, 2015: Global semi-arid climate change over last 60 years, Climate Dynamics, doi:10.1007/s00382-015-2636-8.

[2] Huang, J., T. Wang, W. Wang, Z. Li, and H. Yan, 2014: Climate effects of dust aerosols over East Asian arid and semiarid regions, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 119, 11398–11416, doi:10.1002/2014JD021796.

[3] Huang J., X. Guan, and F. Ji, 2012: Enhanced cold-season warming in semi-arid regions, Atmos. Chem. Phys., 12, 5391-5398, 2012.

[4] Huang J., Q. Fu, W. Zhang, X. Wang, R. Zhang, H. Ye, and S. Warren, 2011: Dust and Black Carbon in Seasonal Snow Across Northern China, Bull. Amer. Meteor. Soc., 92, 175-181. doi: 10.1175/2010BAMS3064.1

[5] Huang, J., P. Minnis, Yan, H., Yi, Y., Chen, B., Zhang, L., and J. K. Ayers, 2010: Dust aerosol effect on semi-arid climate over Northwest China detected from A-Train satellite measurements, Atmos. Chem. Phys., 10, 6863-6872.

[6] Huang J., Q. Fu, J. Su, Q. Tang, P. Minnis, Y. Hu, Y. Yi, and Q. Zhao, 2009: Taklimakan dust aerosol radiative heating derived from CALIPSO observations using the Fu-Liou radiation model with CERES constraints, Atmos. Chem. Phys., 9, 4011-4021.

[7] Huang, J., P. Minnis, B. Chen, Z. Huang, Z. Liu, Q. Zhao, Y. Yi, and J. K. Ayers, 2008: Long-range transport and vertical structure of Asian dust from CALIPSO and surface measurements during PACDEX, J. Geophys. Res., 113, D23212, doi:10.1029/2008JD010620.

[8] Huang, J., W. Zhang, J. Zuo, J. Bi, J. Shi, X. Wang, Z. Chang, Z. Huang, S. Yang, B. Zhang, G. Wang, G. Feng, J. Yuan, L. Zhang, H. Zuo, S. Wang, C. Fu and J. Chou, 2008: An overview of the Semi-Arid Climate and Environment Research Observatory over the Loess Plateau, Advances in Atmospheric Sciences, 25(6), 1-16.

[9] Huang, J., P. Minnis, Y.Yi, Q.Tang, X. Wang, Y. Hu, Z. Liu, K. Ayers, C. Trepte, and D. Winker, 2007: Summer dust aerosols detected from CALIPSO over the Tibetan Plateau, Geophys. Res. Lett., 34, L18805, doi:10.1029/2007GL029938.

[10] Huang, J., P. Minnis, B. Lin, Y. Yi, S. Sun-Mack, T.-F. Fan, and J. R. Ayers, 2006: Determination of ice water path in ice-over-water cloud systems using combined MODIS and AMSR-E measurements, Geophys. Res. Lett., 33, L21801, doi:10.1029/2006GL027038.

[11] Huang, J., B. Lin, P. Minnis, T. Wang, X. Wang, Y. Hu, Y. Yi, and J. R. Ayers, 2006: Satellite-based assessment of possible dust aerosols semi-direct effect on cloud water path over East Asia, Geophys. Res. Lett., 33, doi: 10.1029/2006GL026561.

[12] Huang, J., P. Minnis, B. Lin, T. Wang, Y. Yi, Y. Hu, S. Sun-Mack, and K. Ayers, 2006: Possible influences of Asian dust aerosols on cloud properties and radiative forcing observed from MODIS and CERES, Geophys. Res. Lett., 33, L06824, doi: 10.1029/2005GL024724.

[13] Huang, J., P. Minnis, B. Lin, Y. Yi, M. M. Khaiyer, R. F. Arduini, and G. G. Mace, 2005: Advanced retrievals of multilayered cloud properties using multispectral measurements, J. Geophys. Res., 110, D15S18, doi:10.1029/2004JD005101.

[14] Huang, J., K. Higuchi, and A. Shabbar, 1998: The Relationship between the North Atlantic Oscillation and El Niño-Southern Oscillation, Geophys. Res. Lett., 25, 2707-2710.

[15] Huang, J., Y. Yi, S. Wang, and J. Chou, 1993: An analogue-dynamical long-range numerical weather prediction system incorporating historical evolution, Q. J. Meteorol. Soc., 11 以上老师的信息来源于学校网站,如有更新或错误,请联系我们进行更新或删除,联系方式

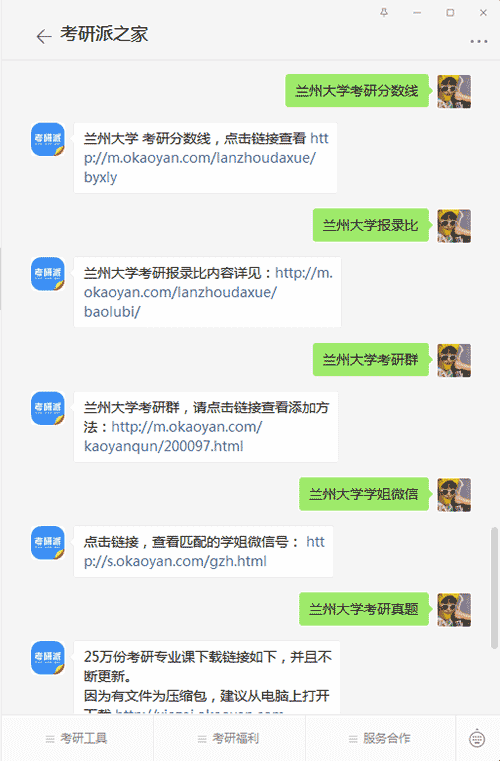

添加兰州大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[兰州大学考研分数线、兰州大学报录比、兰州大学考研群、兰州大学学姐微信、兰州大学考研真题、兰州大学专业目录、兰州大学排名、兰州大学保研、兰州大学公众号、兰州大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应兰州大学考研信息或资源。

兰州大学

本文来源:http://www.okaoyan.com/lanzhoudaxue/daoshi_32210.html

推荐阅读

-

兰州大学硕士研究生力学学科方向导师介绍

力学学科国家基金委创新研究群体由教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者周又和教授领衔的复杂环境与介质相互作用的非线性力学科学研究团队于年入选国家基金委创新研究群体。……

日期:07-06 阅读量:2296 -

兰州大学硕士研究生导师薛德胜介绍

多场控制的磁电功能材料与器件以国家杰出青年科学基金获得者薛德胜教授为带头人的多场控制的磁电功能材料与器件研究团队获得年度教育部长江学者和创新团队发展计划资助。该团队面向国家……

日期:07-06 阅读量:2125 -

兰州大学硕士研究生多肽药物方向导师介绍

多肽药物综述性介绍王锐教授带领的多肽药物教育部长江学者创新团队,围绕多肽药物研究中的核心问题,通过多学科合作和交叉,在基础和应用研究中取得了突出成绩。经过几年的建设和发展,……

日期:07-06 阅读量:2175 -

兰州大学硕士研究生导师侯扶江介绍

草地农业系统耦合与管理草地农业系统耦合与管理团队在我国草业科学学科带头人、中国工程院院士任继周教授和南志标教授的率领下,老、中、青科学家团结奋斗十余年逐渐形成,入选年度教育……

日期:07-06 阅读量:2118 -

兰州大学硕士研究生导师介绍

植物多重抗逆的分子机理该团队固定研究人员包括兰州大学生命科学学院位教授、名讲师和名实验师。团队负责人为黎家教授。团队所有成员隶属于兰州大学细胞活动与逆境适应教育部重点实验室……

日期:07-06 阅读量:289 -

兰州大学硕士研究生导师贺缠生介绍

贺缠生贺缠生,男,兰州大学国家QR特聘教授,博士生导师。年美国密西根州立大学获得博士学位。年至今在美国西密西根大学任教。兰州大学旱区流域科学与水资源研究中心主任兰州大学……

日期:07-06 阅读量:2197 -

兰州大学硕士研究生导师汤中立介绍

汤中立我国著名矿床学家、地质矿产勘查专家、中国工程院院士、我校地质科学与矿产资源学院博士生导师汤中立教授,年月生于安徽省安庆市,年毕业于北京地质学院,同年月赴地矿部甘肃省地……

日期:07-06 阅读量:2221 -

兰州大学硕士研究生导师丑纪范介绍

丑纪范丑纪范院士,男,年月出生,中国科学院院士,博士生导师,享受政府特殊津贴专家。年毕业于北京大学,年月至年月在美国麻省理工学院进修和工作(访问学者);历任中国气象学会理事……

日期:07-06 阅读量:2126 -

兰州大学硕士研究生导师李吉均介绍

李吉均李吉均,男,汉族,年生,中国科学院院士,地理与地貌学家。年毕业于南京大学地理系,年在兰州大学攻读硕士研究生,年在北京大学地理系地貌专业进修,年在美国华盛顿大学第四纪研……

日期:07-06 阅读量:2121 -

兰州大学硕士研究生任继周导师介绍

任继周任继周,兰州大学草地农业科技学院名誉院长、教授,年当选中国工程院院士。我国现代草业科学的奠基人之一,草业科学的开拓者。曾先后任国家自然科学基金委员会学科评审组专家,全……

日期:07-06 阅读量:2184 -

兰州大学硕士研究生涂永强导师介绍

涂永强涂永强,男,中国科学院院士,长江学者特聘教授,英国皇家化学会会员。年月生于贵州遵义县,、和年在兰州大学化学系有机化学专业分别获得学士、硕士和博士学位;年在澳大利亚昆士……

日期:07-06 阅读量:2242 -

兰州大学硕士研究生导师南志标介绍

南志标南志标,中国工程院院士,我国草业科学的学科带头人之一,年获新西兰梅西大学博士学位。现任兰州大学草地农业科技学院名誉院长、草地农业生态系统国家重点实验室主任,国家草地农……

日期:07-06 阅读量:284 -

兰州大学硕士研究生导师刘有成介绍

刘有成刘有成,中国科学院院士,博士生导师。男,年月生。年毕业于中央大学,年在英国利兹大学获博士学位,随后赴美国西北大学从事博士后研究,年任美国芝加哥大学博士后研究员。年回国……

日期:07-06 阅读量:2107 -

兰州大学硕士研究生导师周绪红介绍

周绪红姓名:周绪红性别:男出生年、月:年月毕业学校:湖南大学进修:美国哥伦比亚大学进修、香港理工大学进修、讲学:美国纽约城市大学等大学讲学及多次国际会议作报告兴趣爱好:无联……

日期:07-06 阅读量:2123 -

兰州大学硕士研究生导师赵长明介绍

赵长明赵长明,男,年月生,教授,博导。年获兰州大学生物学学士学位;年获兰州大学生态学博士学位,后留校工作;先后在兰州大学生命科学学院草地农业生态系统国家重点实验室任讲师、副……

日期:07-06 阅读量:2140 -

兰州大学硕士研究生导师孙春友介绍

孙春友孙春友,男,教授、博士生导师。年月出生于云南曲靖。年本科毕业于云南大学数学系,年在兰州大学数学与统计学院获博士学位,至在中科院应用数学所做博士后。先后访问过德国大学、……

日期:07-06 阅读量:290 -

兰州大学硕士研究生导师郑晓静介绍

郑晓静郑晓静,博士,教授,生于年月,浙江乐清人。兰州大学力学学科兼职教授(现任西安电子科技大学校长)。年月和年月在华中科技大学(原华中工学院)并获固体力学专业学士和硕士学位……

日期:07-06 阅读量:2109 -

兰州大学硕士研究生导师刘翔介绍

刘翔刘翔,兰州大学物理科学与技术学院博士生导师、兰州大学萃英特聘教授,中国科学院近代物理研究所兼职博士生导师,中国物理学会高能物理分会第九届理事,中国物理学会会员,《原子核……

日期:07-06 阅读量:2171 -

兰州大学硕士研究生导师武一介绍

武一武一,年月于清华大学获学士学位,年月于清华大学获博士学位;年月任职于兰州大学生命科学学院,教授。主要学术兼职包括:中国生物物理学会理事;中国电子显微镜学会理事;生物物理……

日期:07-06 阅读量:2232 -

兰州大学硕士研究生导师张金林介绍

张金林张金林,男,年出生,教授、博士生导师,兰州大学博士学位、英国苏塞克斯大学访问学者、美国德州理工大学博士后。主要从事草类植物逆境生理和分子生物学方面的科研和教学工作。年……

日期:07-06 阅读量:2231